परिचय

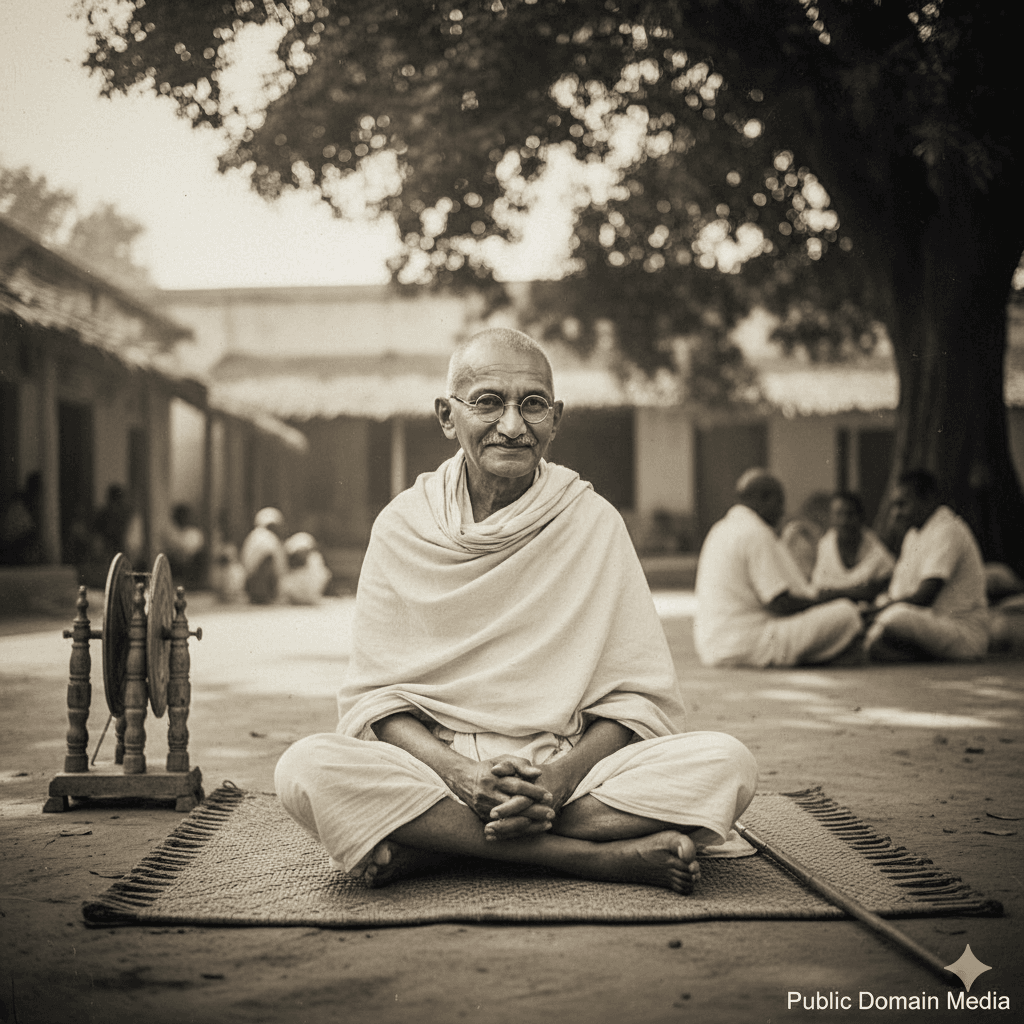

मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया ‘महात्मा’ और भारत में ‘राष्ट्रपिता’ के नाम से जानती हैं।

गांधीजी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक-राजनेता थे। (Guha, 2018)

2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी का जन्म हुआ था। उनका पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक अनूठा प्रयोग था।

शांति का दुश्मन, 30 जनवरी 1948 को नफरत की चादर ओढ़े नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधीजी की छाती में 3 गोलियां मारकर हत्या करदी, गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

गांधी के संपूर्ण संघर्ष के तीन मुख्य स्तंभ थे: सत्याग्रह (सत्य के लिए आग्रह), अहिंसा (शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हिंसा से दूरी), और स्वराज (केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्म-शासन) (Gandhi, Hind Swaraj)।

उन्होंने इन सिद्धांतों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी, जो इतिहास में अभूतपूर्व था (Fischer, 1950)।

यह लेख महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन, उनके विचारों के विकास, स्वतंत्रता संग्राम में उनके निर्णायक योगदान और उनके दर्शन पर हुई वैचारिक आलोचना का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

हम उनके राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक आयामों से उनकी विरासत की गहराई से समीक्षा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के एक महान अध्याय को खोलता है। (CWMG Vol. 1-98)।

प्रारंभिक जीवन और विचारों का विकास

गांधी का प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बना।

प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और वैवाहिक जीवन

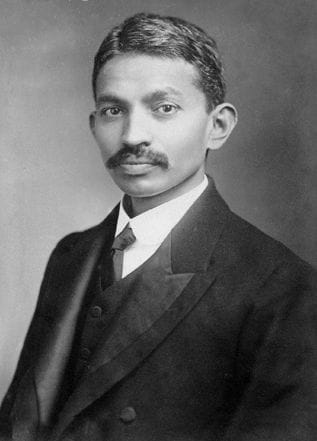

मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर (काठियावाड़) में हुआ था। उनके पिता, करमचंद गांधी, पोरबंदर रियासत के दीवान थे, और माता, पुतलीबाई, एक धार्मिक महिला थीं (Gandhi, Autobiography)।

गांधीजी, बाल्यकाल में ही धार्मिक ग्रंथों और महापुरुषों के चरित्र अध्ययन की शुरुआत कर दी थी। 13 वर्ष की अल्पायु में, उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया (जिन्हें बा कहा जाता था) से हुआ (Gandhi, Autobiography)।

उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। उन्होंने 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड (लंदन) की यात्रा की। वहाँ शाकाहार और नैतिक जीवन के सिद्धांतों पर उनका दृढ़ विश्वास विकसित हुआ। (CWMG, Vol. 2)

वहाँ उन्होंने ब्रिटिश न्यायशास्त्र की तकनीकें सीखी और कानून में बैरिस्टर बने। इसके बावजूद, उनका उद्देश्य केवल पेशेवर सफलता नहीं था, बल्कि समाज में नैतिक और सामाजिक सुधार लाना था।

1891 में भारत लौटने के बाद, गांधी जी ने बंबई (आज का मुंबई) व राजकोट में वकालत करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली (Guha, Gandhi before India)।

दक्षिण अफ्रीका में रूपांतरण और सत्याग्रह का जन्म

1893 में, गांधी एक साल के अनुबंध पर कानूनी मामले के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए, वहां कानूनी अभ्यास शुरू किया। यही वह भूमि थी जहाँ एक साधारण वकील मोहनदास, महात्मा बनने की दिशा में पहला कदम रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में, गांधी ने कठोर नस्लीय भेदभाव (Racial Discrimination) का सामना किया (Gandhi, Satyagraha in South Africa)

एक प्रमुख घटना यह हैं कि, 7 जून 1893 में पीटरमैरिट्ज़बर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें टिकट होने के बावजूद ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से, एक यूरोपीय यात्री के कहने पर बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वह एक भारतीय थे व प्रथम श्रेणी का डिब्बा गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। इस अपमान ने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया (Fischer, CWMG Vol. 8)।

यहीं उन्होंने जाना कि केवल निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्याय का विरोध करने के लिए एक सक्रिय और नैतिक शक्ति की आवश्यकता है।

इसी अनुभव से उन्होंने ‘सत्याग्रह’ की अवधारणा को जन्म दिया—अर्थात ‘सत्य की शक्ति’ या ‘सत्य के लिए आग्रह’ (Gandhi, Satyagraha in South Africa)।

उन्होंने अहिंसा और नैतिक बल का उपयोग कर सामाजिक और राजनीतिक अन्याय का विरोध करने का एक नया तरीका ईजाद किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ सफलतापूर्वक सत्याग्रह का नेतृत्व किया (CWMG Vol. 8)।

टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना

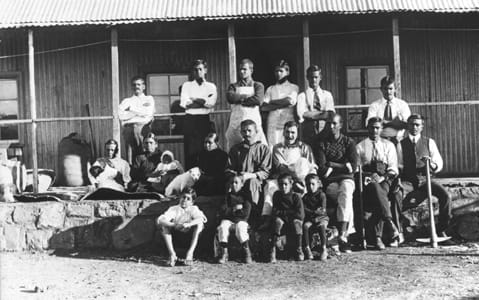

दक्षिण अफ्रीका में, गांधी ने दो महत्वपूर्ण समुदायों की स्थापना की:

- फिनिक्स सेटलमेंट (1904): यहाँ उन्होंने सामुदायिक जीवन, श्रम और आत्म-निर्भरता के सिद्धांतों को लागू किया (Gandhi, Autobiography)।

- टॉल्स्टॉय फार्म (1910) फार्म लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रेरित होकर स्थापित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, यह फार्म उनके दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का केंद्र बन गया। (Guha, Gandhi before India)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान

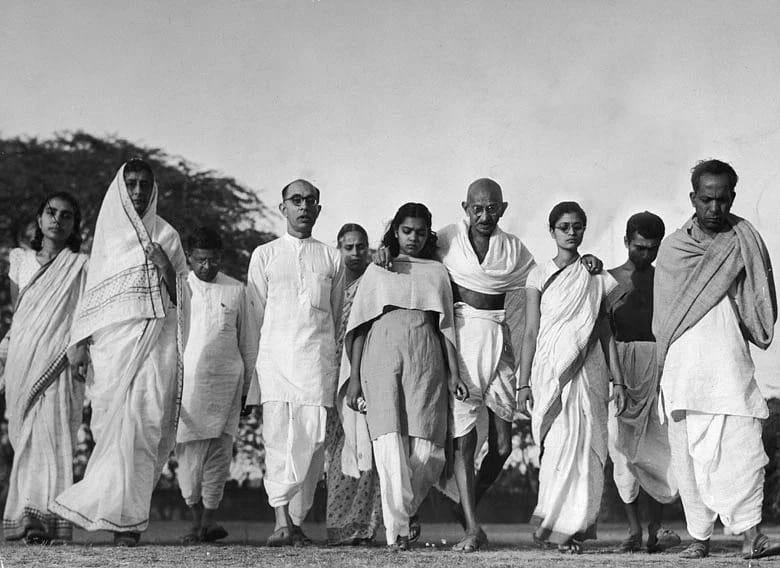

1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी भारत लौटे और जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्विवाद नेता बन गए।

आरंभिक प्रयोग और जन-आधार का निर्माण

भारत लौटने के बाद, गांधी ने राजनीतिक संघर्ष के लिए सत्याग्रह के प्रयोग शुरू किए:

- चंपारण सत्याग्रह (1917): बिहार के चंपारण में ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा ‘तीनकठिया प्रणाली’ के तहत नील किसानों के शोषण के खिलाफ सफल आंदोलन (Tendulkar)।

- खेड़ा सत्याग्रह (1918): गुजरात के खेड़ा में अकाल के बावजूद कर (Tax) वसूली के खिलाफ किसानों का नेतृत्व किया और सरकार को कर माफ करने के लिए मजबूर किया (CWMG Vol. 14)।

- अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918): गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग कर मिल मजदूरों को न्याय दिलाया। यह उनकी अनूठी विरोध पद्धति का सफल प्रयोग था। (Fischer)।

राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व: तीन निर्णायक संघर्ष

गांधी ने कांग्रेस के मंच से राष्ट्रीय आंदोलन को जन-आंदोलन में बदल दिया और ब्रिटिश शासन को तीन बड़े झटके दिए:

असहयोग आंदोलन, 1920-22

कारण: जलियाँवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में यह आंदोलन शुरू हुआ।

रणनीति: गांधी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार (Boycott), ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों और उपाधियों को त्यागने और स्वदेशी वस्तुओं (विशेषकर खादी) को अपनाने पर ज़ोर दिया (CWMG Vol. 21)।

परिणाम: चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी ने 1922 में अचानक आंदोलन वापस ले लिया, जिसने कई नेताओं को निराश किया, लेकिन गांधी का मानना था कि हिंसा ने आंदोलन के उद्देश्य को विफल कर दिया है। (CWMG Vol. 22)

सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, 1930

कारण: पूर्ण स्वराज की मांग और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्याचारी नमक कानून का विरोध।

घटना: 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी (गुजरात के तटीय गाँव) तक 241 मील (लगभग 387 कि.मी.) की पैदल यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर कानून का प्रतीकात्मक उल्लंघन किया। (Tendulkar)

परिणाम: इस प्रतीकात्मक कार्रवाई ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया और यह वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में आया। (Louis Fischer)

भारत छोड़ो आंदोलन, 1942

कारण: द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना और क्रिप्स मिशन की विफलता।

नारा: 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में गांधी ने “करो या मरो” (Do or Die) का निर्णायक नारा दिया। (CWMG Vol. 76)

परिणाम: यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त (Spontaneous) था क्योंकि गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। यह अंतिम निर्णायक संघर्ष था जिसने ब्रिटिश सत्ता को स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर शासन करना असंभव है। (Guha)

गांधी का दर्शन और विचारधारा

गांधी का दर्शन एक जटिल मिश्रण है जिसमें धार्मिक आस्था, नैतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत शामिल हैं। यह खंड आपकी ‘दार्शनिक विमर्श’ कैटेगरी के लिए महत्वपूर्ण है।

सत्याग्रह, अहिंसा और साधन की पवित्रता

- सत्याग्रह का सिद्धांत: गांधी के लिए सत्याग्रह केवल विरोध का तरीका नहीं, बल्कि सत्य के प्रति आग्रह की एक सक्रिय नैतिक शक्ति और अहिंसा एवं आत्म-त्याग का मार्ग था। इसका उद्देश्य विरोधी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे प्रेम और आत्म-पीड़ा से जीतना था। गांधीजी मानते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय हिंसा से बचना ही सबसे बड़ा नैतिक बल है । (Gandhi, Satyagraha in South Africa, CWMG, Vol. 12)

- अहिंसा (Non-violence): अहिंसा उनका सर्वोच्च सिद्धांत था। यह केवल शारीरिक हिंसा से दूरी नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता थी। गांधी का मानना था कि अहिंसा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। (Gandhi, Autobiography)

- साधन और साध्य की पवित्रता: गांधी का दृढ़ मत था कि साध्य (लक्ष्य) की तरह साधन (तरीका) भी पवित्र होना चाहिए। उनका मानना था कि गलत साधनों से सही लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। (Gandhi, Hind Swaraj)

स्वराज और सर्वोदय की अवधारणा

- स्वराज: गांधी के लिए स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। इसमें व्यक्तिगत आत्म-नियंत्रण सामाजिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी शामिल है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक और ग्राम स्वराज (विकेंद्रीकृत, आत्मनिर्भर गाँव) की स्थापना हो। उन्होंने सच्चे लोकतंत्र के लिए ‘नीचे से ऊपर’ (Bottom-up) शासन पर जोर दिया। (Gandhi, Hind Swaraj, Guha, Bharat ka Gandhi, p. 400)

- सर्वोदय और ट्रस्टीशिप: सर्वोदय (सभी का उदय) उनके आर्थिक दर्शन का आधार था, जो जॉन रस्किन की पुस्तक ‘अनटू दिस लास्ट’ से प्रेरित था। (Gandhi, Autobiography)

- ट्रस्टीशिप (न्यासवाद) के सिद्धांत के तहत, पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि गरीबों और समाज के ट्रस्टी के रूप में माना जाना चाहिए। उनका दृष्टिकोण था कि धनवानों द्वारा संपत्ति उपयोग को समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। (CWMG Vol. 14)

सामाजिक सुधार और धर्म पर विचार

- अस्पृश्यता विरोधी संघर्ष: उन्होंने अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर कलंक माना और इसके उन्मूलन के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को ‘हरिजन’ (ईश्वर के लोग) शब्द दिया और उनकी बेहतरी के लिए काम किया। (Tendulkar)

- हिंदू-मुस्लिम एकता: वह जीवनभर हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक रहे और विभाजन के समय उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए कई उपवास किए। (CWMG Vol. 88)

- महिला सशक्तिकरण: उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी का समर्थन किया। उन्होंने कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। (Guha)

विवाद और आलोचना

एक निष्पक्ष और तथ्य-आधारित लेख के लिए यह खंड आवश्यक है, क्योंकि गांधी का प्रभाव विवादास्पद भी रहा है।

डॉ. अम्बेडकर के साथ वैचारिक मतभेद

गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के बीच दलित और जाति व्यवस्था के मुद्दों पर गहरा वैचारिक मतभेद था।

- जाति व्यवस्था: अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के कठोर उन्मूलन की मांग की, जबकि गांधी ने केवल अस्पृश्यता को समाप्त करने पर जोर दिया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आदर्श स्वरूप को बनाए रखने के विचार का समर्थन किया (हालांकि बाद में उनके विचारों में बदलाव आया) (Ambedkar, Annihilation of Caste)।

- पृथक निर्वाचन (Separate Electorates): अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन (दलित ही दलित प्रतिनिधि को चुनेंगे) का समर्थन किया। गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह हिंदू समाज को बाँट देगा और उन्होंने विरोध में आमरण अनशन किया। इस विवाद को पूना पैक्ट (1932) द्वारा हल किया गया, जहाँ दलितों के लिए सीटें आरक्षित (Reserved) की गईं, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली रखी गई (Tendulkar, CWMG, Vol. 15)।

- ग्राम स्वराज: अम्बेडकर ने ग्राम स्वराज की अवधारणा का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय गाँव जातिवाद और असमानता के केंद्र हैं (Ambedkar, Annihilation of Caste)।

आर्थिक मॉडल की आलोचना और औद्योगीकरण पर रुख

- गांधी ने औद्योगीकरण (Industrialization) और आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की खुली आलोचना की। उनका मानना था कि बड़े पैमाने का उत्पादन और मशीनें शोषण को जन्म देती हैं, वही आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के समर्थकों का मानना था कि सरकारी और औद्योगिक नियंत्रण व्यक्ति और समाज को शोषित कर सकता है (Gandhi, Hind Swaraj, Guha, Bharat ka Gandhi, p. 500)।

- आधुनिक अर्थशास्त्रियों और नेहरूवादी विचारकों (Jawaharlal Nehru) ने उनके इस मॉडल को अव्यावहारिक बताया। उनका मानना था कि चरखे पर आधारित अर्थव्यवस्था आधुनिक भारत की विशाल जनसंख्या और गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती (Nehru, The Discovery of India)।

विभाजन पर स्टैंड और राजनीतिक मजबूरियाँ

गांधी ने जीवनभर हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया। उन्होंने 1947 में देश के विभाजन का कड़ा विरोध किया और कहा कि विभाजन उनकी लाश पर होगा। (CWMG, Vol. 16 & Vol. 88)

हालांकि, मुस्लिम लीग के अडिग रुख, बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और कांग्रेस के नेताओं की सहमति के कारण, उन्हें अंततः विभाजन की त्रासदी को स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के समय, वह कलकत्ता और नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए शांति यात्राएँ कर रहे थे, न कि सत्ता की राजनीति में शामिल थे (Guha)।

विरासत और विश्व पर प्रभाव

गांधी की विरासत भारतीय सीमाओं से परे है और आज भी विश्व को दिशा दे रही है।

राष्ट्रीय विरासत

- भारतीय संविधान: उनके विचारों ने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (विशेषकर ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने वाले) को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया (Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation)।

- राजनीतिक नैतिकता: उन्होंने भारतीय राजनीति को नैतिक और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति का एक नया आयाम दिया, जिसने कई पीढ़ियों के नेताओं को प्रेरित किया।

वैश्विक प्रभाव और अहिंसा का प्रसार

गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध की एक ऐसी विधि दी, जिसने दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया।

- मार्टिन लूथर किंग जूनियर (Martin Luther King Jr.): अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने गांधी की अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। (Fischer)

- नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela): दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में उन्होंने भी गांधीवादी पद्धति का उपयोग किया, जिसके कारण उनकी राजनीतिक विरासत भी गांधी से जुड़ी। (Nelson Mandela, Long Walk to Freedom)

आज के समय में प्रासंगिकता

- पर्यावरणवाद: पर्यावरण संकट के दौर में, गांधी का सादा जीवन, सीमित उपभोग और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। उनका मानना था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके लालच को नहीं। (CWMG)

- लोकतंत्र और शांति: उनका विकेंद्रीकृत लोकतंत्र और हिंसा मुक्त समाज का विचार आज भी संघर्षरत समाजों के लिए एक आदर्श समाधान प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष और स्रोत

महात्मा गांधी का जीवन एक जटिल पाठ्यपुस्तक है जिसमें सत्य, संघर्ष और विरोधाभास समाहित हैं। राजनीतिक जीत और वैचारिक आलोचनाओं के बावजूद, वह आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक-राजनेता बने रहे। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह सिखाना है कि सबसे शक्तिशाली हथियार प्रेम और नैतिक साहस हो सकता है, न कि हिंसा। उन्होंने मानवता को अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक नैतिक और प्रभावी तरीका दिया, जो समय की सीमाओं से परे है।

स्रोत एवं संदर्भ

- M. K. Gandhi – The Story of My Experiments with Truth. (Navajivan Publishing House)

- M. K. Gandhi – Hind Swaraj or Indian Home Rule. (Navajivan Publishing House)

- M. K. Gandhi – Satyagraha in South Africa. (Navajivan Publishing House)

- The Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG). (Publications Division Govt. of India)

- D. G. Tendulkar – Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi.

- Louis Fischer – The Life of Mahatma Gandhi.

- Ramachandra Guha – Gandhi before India.

- Ramachandra Guha –Gandhi: The Years That Changed the World.

- Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste.

- Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India.

- Austin, Granville. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation.