क्या एक ही व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई का हीरो, बच्चों का ‘चाचा नेहरू’ और आधुनिक भारत की नींव रखने वाला हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि नेहरू सिर्फ़ एक प्रधानमंत्री नहीं थे?

इस व्यापक पोस्ट में, हम उनके जीवन की परतें खोलेंगे – जन्म से मृत्यु तक। यहाँ उनके राजनीतिक निर्णयों, गहरी विचारधारा और व्यक्तिगत जीवन के अनछुए पहलुओं का एक संपूर्ण विश्लेषण मिलेगा, जिसने न सिर्फ़ उन्हें, बल्कि पूरे भारत को आकार दिया।

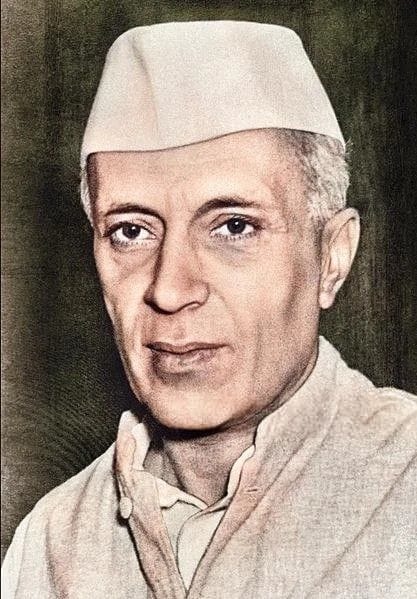

जवाहरलाल नेहरू सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने एक विभाजित और पिछड़े राष्ट्र को लोकतंत्र, विज्ञान और धर्मनिरपेक्षता की नींव पर खड़ा किया।

जीवन, शिक्षा और वैचारिक जड़ें

जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज), संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था।

वह एक धनी और प्रभावशाली कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी परवरिश में पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव था।

उनके पिता, मोतीलाल नेहरू, एक प्रसिद्ध बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, जिनका उनके राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

माता स्वरूप रानी का स्वभाव शांत था, और उन्होंने नेहरू को भारतीय परंपराओं से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नेहरू के शुरुआती जीवन में, भारतीय विरासत और पाश्चात्य परवरिश का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिला, जिसने उनके व्यक्तित्व को एक बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया।

पश्चिमी शिक्षा और बौद्धिक विकास

नेहरू की औपचारिक शिक्षा ब्रिटेन में हुई, जहाँ उन्होंने अपने बौद्धिक आधार का निर्माण किया:

स्कूल और कॉलेज: उन्होंने 15 साल की उम्र में इंग्लैंड के प्रतिष्ठित हैरोज (Harrow) स्कूल में प्रवेश लिया। इसके बाद, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (Cambridge University) के ट्रिनिटी कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान (Natural Sciences) का अध्ययन किया, जहाँ उनका झुकाव इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की ओर भी बढ़ा।

कानून की पढ़ाई: कैम्ब्रिज से स्नातक होने के बाद, नेहरू ने लंदन के इनर टेम्पल (Inner Temple) से बैरिस्टर के रूप में कानून की पढ़ाई पूरी की।

1912 में भारत लौटने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की, हालाँकि उनका मन जल्द ही राजनीति और राष्ट्र सेवा की ओर मुड़ गया।

लंदन और कैम्ब्रिज में रहने के दौरान, नेहरू ने वैश्विक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को करीब से देखा। इसी समय उनमें समाजवाद (Socialism) और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति (International Politics) के प्रति गहरा झुकाव पैदा हुआ।

इन वैचारिक जड़ों ने उन्हें केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में ढाला जो भारत को एक आधुनिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखता था।

जीवन, शिक्षा और वैचारिक जड़ें से संबंधित नेहरू के कुछ दिलचस्प किस्से (Anecdotes) और कहानियाँ हैं जो उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को दर्शाती हैं:

किंडरगार्टन का महंगा “प्ले रूम”

उनके बचपन से जुड़ा यह किस्सा बताता है कि उनकी परवरिश कितनी शाही थी, जिसने बाद में उन्हें समाजवाद की ओर मोड़ने में मदद की।

यह एक विरोधाभासी लेकिन गहरा सत्य है कि नेहरू की शाही परवरिश ही अंततः उन्हें समाजवाद और आम जनता के करीब ले गई। यह प्रक्रिया तीन मुख्य तरीकों से हुई:

शाही परवरिश ने नेहरू को समाजवाद की ओर कैसे मोड़ा

विलासिता से अलगाव और अपराध-बोध

नेहरू का बचपन ‘आनंद भवन’ में किसी यूरोपीय राजकुमार की तरह बीता। उनके पास महंगे खिलौने, व्यक्तिगत शिक्षक और विदेश यात्राओं की सुविधा थी।

- अपराध-बोध (Sense of Guilt): जब नेहरू बड़े हुए और उन्होंने भारत की व्यापक गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक असमानता को देखा, तो उन्हें अपनी अत्यधिक विलासिता महसूस हुई। अपनी आत्मकथा में, वह अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्हें अपने ऐशो-आराम और देश की बदहाली के बीच एक तीखा विरोधाभास (Contradiction) महसूस होता था।

- अकेलापन: शाही और एकांत परवरिश ने उन्हें आम भारतीयों के जीवन से काट दिया था। इस अलगाव ने उन्हें मजबूर किया कि वह आम लोगों के जीवन की वास्तविकताओं को जानने के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में कूदें।

तुलनात्मक दृष्टिकोण और पश्चिमी विचार

नेहरू की पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें केवल विलासिता ही नहीं दी, बल्कि दुनिया को देखने का एक आधुनिक, तार्किक दृष्टिकोण भी दिया।

- कैम्ब्रिज का प्रभाव: कैम्ब्रिज और लंदन में रहते हुए, उन्होंने फ़ैबियन समाजवाद (Fabian Socialism), मार्क्सवाद और अन्य प्रगतिशील पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराओं को पढ़ा।

- तुलना: उन्होंने यूरोप में हो रहे औद्योगिक सुधारों और श्रमिक आंदोलनों को देखा। जब उन्होंने उन समाजों की तुलना भारत की सामंती (Feudal) और गरीब सामाजिक संरचना से की, तो उन्हें विश्वास हो गया कि भारत को विकास और न्याय के लिए समाजवादी मॉडल को अपनाना होगा, जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो और संपत्ति का समान वितरण हो।

पिता मोतीलाल नेहरू का रूपांतरण

पिता मोतीलाल नेहरू खुद एक बेहद अमीर और पश्चिमी जीवनशैली जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने सादगी अपनाई।

- उदाहरण: पिता का यह रूपांतरण (Transformation)—महंगी जीवनशैली से खादी और सादगी की ओर—नेहरू के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण बना। इसने उन्हें यह समझने में मदद की कि व्यक्तिगत त्याग और समाज के प्रति समर्पण ही राष्ट्र निर्माण का सही रास्ता है।

- वैचारिक समर्थन: भले ही शुरुआत में पिता-पुत्र के बीच मतभेद थे, लेकिन अंततः मोतीलाल ने जवाहर के समाजवादी विचारों और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जिससे नेहरू के वैचारिक पथ को मजबूती मिली।

इस प्रकार, नेहरू की शाही परवरिश ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया और साथ ही उन्हें अपनी विशेष स्थिति के प्रति आलोचनात्मक (Critical) भी बनाया, जिससे उनका झुकाव एक ऐसे समाजवाद की ओर हुआ जो गरीबों और शोषितों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर सके।

किस्सा: चूँकि मोतीलाल नेहरू एक बेहद सफल बैरिस्टर थे, नेहरू का बचपन बहुत ऐशो-आराम में बीता। उनके घर ‘आनंद भवन’ में उनकी शुरुआती शिक्षा के लिए विदेशी गवर्नरों और शिक्षकों को नियुक्त किया गया था।

एक बार, मोतीलाल नेहरू ने जवाहर के खेलने के लिए यूरोप से विशेष रूप से एक किंडरगार्टन प्लेरूम (Kindergarten Playroom) मँगवाया था, जिसमें महंगे खिलौने और शिक्षा सामग्री थी।

नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वह एकमात्र ऐसे बच्चे थे जिसके लिए पूरा कमरा, यूरोपीय शैली के उपकरणों से भरा हुआ था।

हालांकि, बाद में उन्हें यह दिखावा और एकांत की यह दुनिया बहुत अजीब लगने लगी, जिसने उन्हें भारत के गरीब और आम लोगों के जीवन की ओर देखने के लिए प्रेरित किया।

पिता से वैचारिक टकराव

यह कहानी दिखाती है कि कैसे पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें अपने पिता से अलग एक नई विचारधारा दी।

किस्सा: 1912 में इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद, नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू किया।

मोतीलाल जहाँ ब्रिटिश न्याय प्रणाली की दक्षता और औपचारिकता में विश्वास रखते थे और अपनी वकालत के लिए पश्चिमी सूट पहनते थे, वहीं जवान नेहरू अपने पश्चिमी दोस्त सिडनी और बीट्रिस वेब (प्रसिद्ध समाजवादी विचारक) से प्रभावित थे।

नेहरू चाहते थे कि कांग्रेस सिर्फ़ स्वायत्तता (Dominion Status) नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता (Purna Swaraj) की बात करे और गरीबों के लिए सामाजिक सुधारों पर ज़ोर दे।

इस वैचारिक मतभेद के कारण दोनों पिता-पुत्र में अक्सर तकरार होती थी। लेकिन मोतीलाल की महानता यह थी कि उन्होंने अपने बेटे की समाजवादी और क्रांतिकारी सोच का सम्मान किया और अंततः खुद को बेटे की नई दृष्टि के साथ ढाल लिया।

यह दिखाता है कि नेहरू की वैचारिक जड़ें कितनी मजबूत थीं कि उन्होंने अपने प्रभावशाली पिता के सामने भी अपनी नई सोच रखी।

कैम्ब्रिज में दर्शन की खोज

यह घटना बताती है कि वह केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे सवालों की खोज कर रहे थे।

किस्सा: कैम्ब्रिज में विज्ञान की पढ़ाई करते हुए भी नेहरू का मन भौतिकी या रसायन विज्ञान में नहीं लगता था। वह अस्तित्व के बड़े सवालों (existential questions) के जवाब तलाश रहे थे।

उन्होंने दर्शनशास्त्र (Philosophy) और साहित्य (Literature) की कक्षाओं में हिस्सा लिया और प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रेंड रसेल (Bertrand Russell) के लेखन को बड़े चाव से पढ़ा।

यह बौद्धिक बेचैनी ही थी जिसके कारण वह अंततः राजनीति में आए, क्योंकि उन्हें लगा कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्रवाई ही सबसे बड़ी “दर्शन” हो सकती है।

यह उनकी वैचारिक जड़ का एक प्रमुख हिस्सा था जिसने भारत में वैज्ञानिक स्वभाव (Scientific Temper) पर उनके ज़ोर को जन्म दिया।

स्वतंत्रता संग्राम का योद्धा

राजनीति में प्रवेश और गांधी का प्रभाव

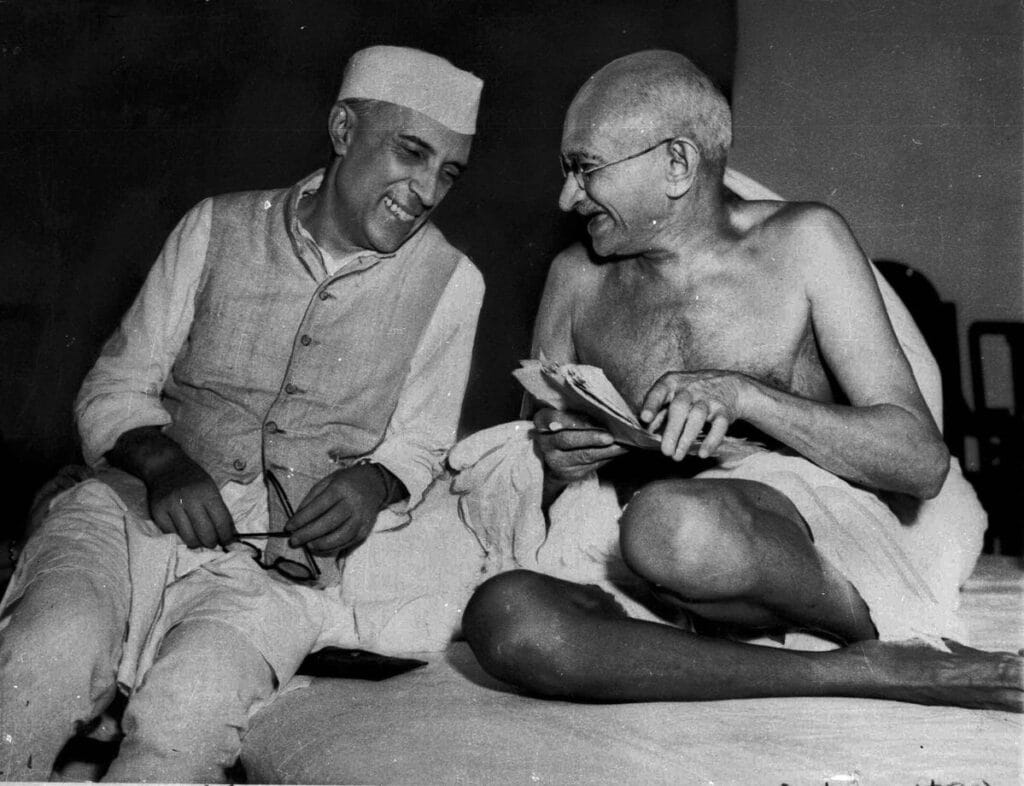

कानून की डिग्री और पश्चिमी शिक्षा के साथ भारत लौटने के बाद, नेहरू का वकालत में मन नहीं लगा। 1912 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के तुरंत बाद, उनका परिचय उस शख़्स से हुआ जिसने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय कर दी—महात्मा गांधी।

- गांधी से मेल-मिलाप: नेहरू ने महात्मा गांधी से पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात की। शुरुआती दौर में, दोनों की विचारधाराएँ (खासकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर) भले ही अलग थीं, लेकिन सत्य, अहिंसा और उपनिवेशवाद के विरोध के नैतिक आधार पर दोनों के बीच गहरा मेल-मिलाप था। नेहरू ने गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- होम रूल लीग में भूमिका: 1917-18 के आस-पास, नेहरू एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग (Home Rule League) में शामिल हुए। यह लीग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारत के लिए स्वशासन (Self-Rule) की मांग कर रही थी। इस संगठन ने नेहरू को ज़मीनी स्तर की राजनीति और विरोध प्रदर्शनों से परिचित कराया।

कांग्रेस में उदय और ‘पूर्ण स्वराज’ की मांग

नेहरू के राजनीतिक करियर का सबसे निर्णायक क्षण 1929 में आया, जब उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक युवा, कट्टरपंथी और दूरदर्शी नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की:

- लाहौर अधिवेशन और अध्यक्ष पद: 1929 में, नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ, जहाँ उन्होंने न केवल कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, बल्कि राष्ट्र की दिशा भी तय कर दी।

- ‘पूर्ण स्वराज’ का प्रस्ताव: इसी अधिवेशन में नेहरू ने ऐतिहासिक ‘पूर्ण स्वराज’ (Complete Independence) का प्रस्ताव पेश किया। यह घोषणा की गई कि भारत का लक्ष्य ब्रिटिश प्रभुत्व के तहत स्वशासन (Dominion Status) नहीं, बल्कि पूर्ण और निरपेक्ष स्वतंत्रता है। 26 जनवरी, 1930 को इसी संकल्प के उपलक्ष्य में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और यही तिथि बाद में भारत के गणतंत्र दिवस की नींव बनी।

जेल यात्राएं और लेखन कार्य

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, नेहरू ने ब्रिटिश शासन के विरोध में कई बार जेल की यात्राएँ कीं। जेल उनके लिए निष्क्रियता का नहीं, बल्कि गहन चिंतन और रचनात्मकता का काल साबित हुआ।

जेल की काल-कोठरी में उन्होंने जो महान रचनाएँ लिखीं, वे न केवल साहित्यिक धरोहर हैं, बल्कि उनकी वैचारिक गहराई और ऐतिहासिक समझ को भी दर्शाती हैं:

मेरी कहानी (‘An Autobiography’): 1934-35 में लिखी गई, यह उनकी राजनीतिक यात्रा, व्यक्तिगत जीवन और भारतीय राजनीति के ज्वलंत मुद्दों पर उनके विचारों का गहन आत्मनिरीक्षण (Introspection) है।

विश्व इतिहास की झलकियाँ (‘Glimpses of World History’): 1930-33 के बीच उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों का यह संग्रह दुनिया भर के इतिहास, सभ्यताओं और राजनीतिक घटनाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है।

भारत की खोज (‘The Discovery of India’): 1942-45 में अहमदनगर जेल में लिखी गई यह कृति, भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और दार्शनिक परंपराओं की गहन खोज है, जो उनके राष्ट्रवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मिश्रण प्रस्तुत करती है।

जेल में बिताया गया यह समय उनकी राजनीतिक विचारधारा को मजबूती देने और उन्हें एक दार्शनिक नेता के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जीवन में समानताएँ

हाँ, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जीवन में कई महत्वपूर्ण समानताएँ (Similarities) थीं, विशेषकर उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा में, जिसने उनकी आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया।

| समानताएँ (Similarities) | महात्मा गांधी | जवाहरलाल नेहरू |

| 1. मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि (Strong Financial Background) | उनका परिवार दीवान (उच्च पदस्थ सरकारी मंत्री) था। उनके पिता (करमचंद) पोरबंदर राज्य के दीवान थे, जिससे उनकी बचपन की परवरिश आर्थिक रूप से मजबूत रही। | उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक अत्यधिक सफल और धनी बैरिस्टर थे। उनकी परवरिश शाही ढंग से हुई। |

| 2. पश्चिमी कानून की शिक्षा (Western Law Education) | उन्होंने 1888 में लंदन के इनर टेम्पल (Inner Temple) से कानून की पढ़ाई की और 1891 में बैरिस्टर बने। | उन्होंने 1907 से 1910 तक कैम्ब्रिज में पढ़ाई के बाद, लंदन के इनर टेम्पल से ही कानून की डिग्री ली। |

| 3. वकालत में अरुचि (Disinterest in Law Practice) | भारत लौटने के बाद उन्होंने बॉम्बे और राजकोट में वकालत की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए और उनका मन भी नहीं लगा। | 1912 में भारत लौटने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही उनका मन देश की राजनीति और सेवा की ओर मुड़ गया। |

| 4. जेल में लेखन (Writing in Jail) | गांधीजी ने जेल में रहते हुए कई लेख और पत्र लिखे, जिनमें उनकी प्रसिद्ध कृति ‘हिन्द स्वराज’ भी शामिल है। | नेहरू ने जेल में अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखे—‘एन ऑटोबायोग्राफी’, ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’, और ‘ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’। |

| 5. धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी दृष्टिकोण (Secular & Humanitarian View) | गांधीजी सर्वधर्म समभाव और हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। | नेहरू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक मानवतावाद पर आधारित था। |

| 6. स्वदेशी और सादगी (Swadeshi and Simplicity) | गांधीजी ने खुद सादगी और खादी को अपनाया, जो उनके जीवन का मूलमंत्र बन गया। | हालाँकि नेहरू की शुरुआत विलासिता में हुई, उन्होंने भी बाद में सार्वजनिक जीवन में खादी को अपनाया और भारतीय गाँवों की सादगी को महत्व दिया। |

ये समानताएँ दर्शाती हैं कि दोनों नेताओं ने औपचारिक और वैचारिक रूप से लगभग एक जैसे प्रारंभिक मार्ग का अनुसरण किया, हालाँकि उनकी अंतिम विचारधारा और राजनीतिक रणनीति में महत्वपूर्ण अंतर (Differences) थे।

वैचारिक मतभेद: दिग्गजों के साथ संवाद, संघर्ष और कार्यशैली में अंतर

नेहरू का राजनीतिक सफ़र केवल ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ाद भारत की सरकार के भीतर के दिग्गजों के साथ संवाद, सहयोग और तीखे वैचारिक मतभेदों का भी साक्षी रहा है। इन मतभेदों ने ही आधुनिक भारत की दिशा तय की।

वैचारिक प्रतिद्वंद्वी और सहयोगी

नेहरू को अपने पूरे राजनीतिक जीवन में—स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र-निर्माण तक—ऐसे महान दिग्गजों के साथ काम करना पड़ा, जिनकी भारत के भविष्य की कल्पनाएँ और उसे पाने के साधन उनसे भिन्न थे।

गांधी और नेहरू

स्वतंत्रता के बाद, सबसे बड़ा वैचारिक टकराव अर्थव्यवस्था को लेकर था। जहाँ महात्मा गांधी आजीवन ग्राम स्वराज (विकेंद्रीकृत, गाँव-आधारित अर्थव्यवस्था) के समर्थक रहे, वहीं नेहरू ने सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर भारी औद्योगीकरण और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास पर जोर दिया।

इस वैचारिक मतभेद के बावजूद, गांधी ने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी माना, यह जानते हुए भी कि वे उनके आदर्शों से पूरी तरह सहमत नहीं थे।

नेहरू और सरदार पटेल

सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ नेहरू का संबंध सहयोग और प्रशासनिक मतभेद का मिश्रण था। पटेल अधिक रूढ़िवादी थे और नेहरू की समाजवादी नीतियों पर कई बार सवाल उठाते थे।

हालांकि, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई और रियासतों के विलय जैसे ऐतिहासिक कार्य में नेहरू ने पटेल के प्रयासों को पूरा समर्थन दिया। दोनों ने एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र का सम्मान किया, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण में अंतर बना रहा।

सुभाष चंद्र बोस

बोस के साथ नेहरू का टकराव आज़ादी के साधनों और रणनीति पर केंद्रित था। नेहरू अहिंसा और जन-आंदोलन में विश्वास रखते थे, जबकि बोस सैन्य बल और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ (जैसे Axis Powers से मदद) के माध्यम से आज़ादी चाहते थे।

यह टकराव त्रिपुरा संकट (1939) में चरम पर था। इसके बावजूद, नेहरू ने इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के अधिकारियों के Red Fort Trials में उनके बचाव के लिए खुद कानूनी लड़ाई लड़ी, जो उनके व्यक्तिगत सम्मान और देशभक्ति के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

अम्बेडकर को संविधान निर्माण में भागीदार बनाकर नेहरू ने उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। नेहरू जी सामाजिक सुधार के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रयास, ‘हिंदू कोड बिल’ पर अम्बेडकर का मज़बूती से समर्थन किया, जिसने महिला अधिकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

हालाँकि, सामाजिक न्याय और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन पर मतभेद होने के कारण अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा पारस्परिक सम्मान था।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

आज़ाद नेहरू के सबसे करीबी वैचारिक सहयोगी थे। धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक शिक्षा नीति और राष्ट्र निर्माण के उनके दृष्टिकोण में गहरी समानता थी। आज़ाद ने नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मुहम्मद अली जिन्ना

जिन्ना के साथ नेहरू की वैचारिक दूरी सबसे अधिक थी, क्योंकि नेहरू द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (Two-Nation Theory) और विभाजन के विरोधी थे। हालाँकि, बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति को देखते हुए, उन्हें अंतिम रूप से विभाजन की सहमति देनी पड़ी।

क्रांतिकारियों से वैचारिक दूरी: अहिंसा बनाम उग्रवाद

नेहरू का सबसे मौलिक वैचारिक अंतर सशस्त्र क्रांतिकारियों से था, जो आंदोलन की रणनीति और साधनों पर आधारित था।

भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद

नेहरू का विश्वास गांधी के अहिंसक आंदोलन (Non-violent Movement) में अटूट था, जबकि भगत सिंह और आज़ाद जैसे क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति और हिंसक साधनों में यकीन रखते थे।

नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह के साहस की प्रशंसा की और उनकी फांसी को रोकने के लिए दबाव भी बनाया, लेकिन वह उनकी हिंसक कार्यशैली का समर्थन नहीं करते थे।

लाला लाजपत राय और उग्र राष्ट्रवाद

लाला लाजपत राय कांग्रेस के भीतर गरम दल और एक रूढ़िवादी राष्ट्रवादी विचार का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि नेहरू युवा, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय विचारों के समर्थक थे।

हालांकि नेहरू ने लालाजी की शहादत का सम्मान किया, लेकिन राजनीतिक रूप से वे दोनों कांग्रेस की युवा और पुरानी पीढ़ी के अलग-अलग ध्रुवों पर थे।

शुरुआती क्रांतिकारी समूह

नेहरू ने अपने लेखन में स्पष्ट किया कि वह खुदीराम बोस जैसे शुरुआती बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत आतंकी गतिविधियों (Individual Acts of Terrorism) को आज़ादी के लिए प्रभावी रास्ता नहीं मानते थे।

क्योंकि उनका मानना था कि इन गतिविधियों से व्यापक जन-आधारित आंदोलन (Mass Movement) खड़ा नहीं किया जा सकता, जो ब्रिटिश शासन को हिलाने के लिए ज़रूरी था।

मेरा निष्कर्ष यह है कि “नेहरू की वैचारिक दूरी का मूल कारण किसी व्यक्तिगत विद्वेष में नहीं, बल्कि आंदोलन की रणनीति पर आधारित था।“

नेहरू मानते थे कि भारत जैसे विशाल देश को केवल नैतिक बल और जन-आंदोलन से ही आज़ादी मिल सकती है, जबकि क्रांतिकारी मानते थे कि सरकार को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन आवश्यक है।

हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति नेहरू के विचार

नेहरू का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता और समावेशी भारतीयता पर आधारित था, जबकि हिंदू महासभा और RSS का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) या हिंदुत्व पर केंद्रित था।

राष्ट्र की परिभाषा पर मौलिक मतभेद

| विषय | जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण | हिंदू महासभा/RSS का दृष्टिकोण |

| राष्ट्रवाद का आधार | धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद: राष्ट्र का आधार भारतीय नागरिकता है, धर्म नहीं। भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है। | सांस्कृतिक राष्ट्रवाद/हिंदुत्व: राष्ट्र की पहचान हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म पर आधारित होनी चाहिए (सावरकर का हिंदुत्व)। |

| धर्मनिरपेक्षता | राज्य का धर्म से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। यह भारत के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। | धर्मनिरपेक्षता को हिंदू हितों के लिए हानिकारक माना गया, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को कमजोर करता है। |

| भविष्य की कल्पना | एक आधुनिक, समाजवादी, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक गणराज्य। | एक प्राचीन हिंदू गौरव पर आधारित हिंदू राष्ट्र। |

विशिष्ट नेताओं के प्रति नेहरू के विचार

वी. डी सावरकर

सावरकर की ‘हिंदुत्व’ की अवधारणा नेहरू के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के बिल्कुल विपरीत थी। नेहरू हिंदुत्व की विचारधारा को विभाजनकारी और मध्ययुगीन मानते थे, नेहरू ने सावरकर की विचारधारा को भारत के आधुनिकरण और समावेशी समाज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना।

एम.एस. गोलवलकर

RSS और गोलवलकर की भारत को एक एकात्मक हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत नेहरू के बहुलतावादी (Pluralistic) और संघीय (Federal) विचार के बिल्कुल खिलाफ थी। गोलवलकर का संगठन और उसकी कार्यप्रणाली नेहरू की लोकतांत्रिक सोच से दूर थी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी

मुखर्जी (जो पहले हिंदू महासभा से जुड़े थे और बाद में जनसंघ की स्थापना की) ने नेहरू की कश्मीर नीति, आर्थिक नीति (योजना और समाजवाद) और पाकिस्तान के प्रति रवैये की तीव्र आलोचना की।

नेहरू ने मुखर्जी को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना, लेकिन वे लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को स्वीकार करते थे। हालाँकि, मुखर्जी की हिंदुत्ववादी राजनीति नेहरू की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए एक सीधा खतरा थी।

महात्मा गांधी की हत्या और RSS पर प्रतिबंध

नेहरू और उनकी सरकार के बीच इन संगठनों के प्रति सबसे तीखा मतभेद और संघर्ष महात्मा गांधी की हत्या के बाद आया।

जब नाथूराम गोडसे (स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी जो Hindu Mahasabha से जुड़ा था और RSS की विचारधारा से प्रभावित था) ने गांधी की हत्या की, तो नेहरू और पटेल दोनों ने RSS को देश में अशांति और विभाजनकारी राजनीति फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

नेहरू सरकार ने 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। यह नेहरू सरकार का इन संगठनों के प्रति कठोर रुख दर्शाता है।

अटल बिहारी वाजपेयी

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी एक युवा RSS प्रचारक थे। नेहरू का उनके या Jan Sangh के अन्य युवा नेताओं के प्रति कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं था, बल्कि मतभेद उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर था।

नेहरू, एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता के रूप में, Jan Sangh के सांसदों, जिनमें वाजपेयी भी शामिल थे, का संसद में सम्मान करते थे। एक बार नेहरू ने वाजपेयी के वक्तृत्व (oratory) कौशल से प्रभावित होकर कहा था कि “यह युवक एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा।” यह टिप्पणी बताती है कि नेहरू वैचारिक विरोधियों की प्रतिभा का भी सम्मान करते थे, भले ही उनकी विचारधारा से सहमत न हों।

प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू (1947–1964): आधुनिक भारत का निर्माण

स्वतंत्रता के बाद 17 वर्षों तक भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, जवाहरलाल नेहरू ने न केवल देश का नेतृत्व किया, बल्कि एक राष्ट्र की संकल्पना (Vision) को ज़मीन पर उतारा।

विभाजन की त्रासदी और सदियों की गरीबी के बावजूद, उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए एक मज़बूत लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष नींव रखी।

रियासतों का विलय

आज़ादी के समय भारत में 560 से अधिक छोटी-बड़ी रियासतें थीं। इन रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करना एक विशाल और जटिल चुनौती थी, जिसे नेहरू ने सरदार पटेल के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया।

चुनौतियों का एकीकरण: यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक भी थी। अधिकांश रियासतों को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ (Instrument of Accession) के माध्यम से शांतिपूर्वक मिला लिया गया।

विशेष मामले: कुछ रियासतें—जैसे जूनागढ़ (जनमत संग्रह द्वारा), हैदराबाद (पुलिस कार्रवाई ‘ऑपरेशन पोलो’ द्वारा), और जम्मू-कश्मीर (महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के बाद)—ने विशेष चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, जिन्हें नेहरू सरकार ने दृढ़ता और कूटनीति के मिश्रण से हल किया। इस विलय प्रक्रिया ने भारत को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एक संगठित इकाई (Cohesive Unit) के रूप में स्थापित किया।

संस्थागत नींव और संविधान

नेहरू ने अपनी शासन पद्धति के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को आकार दिया।

संविधान का निर्माण: नेहरू ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके मूल में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक-आर्थिक समाजवाद के सिद्धांत निहित थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत के सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार (Adult Franchise) का अधिकार मिले, जो उस समय दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं था।

योजना आयोग (Planning Commission): देश के आर्थिक विकास को व्यवस्थित करने के लिए, नेहरू ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, सरकार ने सीमित संसाधनों को कृषि और औद्योगिक विकास के बीच संतुलित करने का प्रयास किया, जिससे भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) की नींव पड़ी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान

नेहरू का सबसे दूरदर्शी योगदान भारत को वैज्ञानिक युग में ले जाना था। उन्होंने इसे गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ने का एकमात्र तरीका माना।

वैज्ञानिक सोच (Scientific Temper): नेहरू ने सार्वजनिक जीवन में वैज्ञानिक सोच और तर्कवाद को बढ़ावा देने पर लगातार ज़ोर दिया, जिससे अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता को चुनौती दी जा सके।

आधुनिक मंदिरों की स्थापना: उन्होंने बड़े बाँधों, इस्पात कारखानों, और उच्च शिक्षा व अनुसंधान संस्थानों को ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ कहा। इसी दूरदर्शिता के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई, जो आज भारत की तकनीकी प्रगति की रीढ़ हैं।

जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण संस्थान और परियोजनाएँ, जिन्हें “आधुनिक भारत के मंदिर” कहा गया

| संस्थान का प्रकार | संख्या (नेहरू काल या उनकी नींव पर) | महत्वपूर्ण उदाहरण |

| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) | 5 | IIT खड़गपुर (1951), बॉम्बे (1958), मद्रास (1959), कानपुर (1959) और दिल्ली (1961)। |

| अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) | 1 | AIIMS नई दिल्ली (1956) की स्थापना। |

| परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान | मुख्य 2 | परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission – 1948) और Bhabha Atomic Research Centre (BARC) की नींव रखी गई। |

विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता

नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र और संप्रभु (Sovereign) विदेश नीति का निर्माण करके वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान दिलाई।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन: नेहरू ने किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया।

उन्होंने यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) की नींव रखी।

इस नीति ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने की आज़ादी दी।

पंचशील के सिद्धांत: चीन के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए, नेहरू ने ‘पंचशील’ (Five Principles of Peaceful Coexistence) के सिद्धांतों पर ज़ोर दिया।

इन सिद्धांतों में आपसी सम्मान और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना शामिल था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का नैतिक प्रभाव बढ़ा।

चुनौतियाँ और विवाद

जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सफलताओं से भरा होने के साथ-साथ गंभीर चुनौतियों और विवादों से भी घिरा हुआ था, जिन्होंने उनके नेतृत्व और नीतियों पर गहरे प्रश्न खड़े किए।

कश्मीर मुद्दा और संयुक्त राष्ट्र

कश्मीर मुद्दा नेहरू के सामने आई सबसे बड़ी और स्थायी चुनौतियों में से एक था।

समस्या की शुरुआत: 1947 में, पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, महाराजाहरि सिंह द्वारा भारत में विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की।

संयुक्त राष्ट्र में जाना: नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र (UN) में उठा दिया, जिसका उद्देश्य आक्रमण को रोकना था। हालांकि, UN ने युद्ध विराम की घोषणा तो की, लेकिन इसने स्थायी समाधान की प्रक्रिया को जटिल बना दिया और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया (नियंत्रण रेखा, LoC के रूप में)। आलोचक मानते हैं कि UN में जाने का नेहरू का निर्णय एक रणनीतिक भूल थी, जिससे यह मुद्दा आज तक अनसुलझा है।

गोवा का विलय: पुर्तगाली शासन से मुक्ति

नेहरू की विदेश नीति की पहचान शांति और कूटनीति थी, लेकिन गोवा के मामले में उन्हें सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता चुनना पड़ा।

सैन्य हस्तक्षेप: 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भी, गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। वर्षों तक चली कूटनीतिक वार्ताओं के विफल होने के बाद, नेहरू ने 1961 में सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया।

ऑपरेशन विजय: भारतीय सेना ने एक छोटे सैन्य अभियान, ‘ऑपरेशन विजय’ के माध्यम से गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। इस कार्रवाई ने भारत की संप्रभुता (Sovereignty) की स्थापना की, लेकिन कुछ पश्चिमी देशों ने इसकी आलोचना भी की।

1962 का चीन युद्ध

1962 का चीन-भारत युद्ध नेहरू के करियर पर पड़ा सबसे बड़ा आघात था, जिसने उनकी विदेश नीति की अवधारणाओं को हिला दिया।

हार के कारण: भारत की हार के मुख्य कारण सैन्य तैयारियों में कमी, दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का अभाव और चीनी क्षमताओं का गलत आकलन था। नेहरू की ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ और पंचशील की नीति ने उन्हें चीन के संभावित खतरे को पहचानने से रोका, जिस पर चीन ने विश्वासघात करते हुए हमला किया।

प्रभाव: इस युद्ध ने नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुँचाया और देश पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात छोड़ा। युद्ध के बाद, भारत की विदेश नीति को पुनः आकलन करना पड़ा और देश के रक्षा बजट एवं तैयारियों पर ज़ोर देना पड़ा।

राजनीतिक विवाद

नेहरू का कार्यकाल कई आंतरिक राजनीतिक विवादों से भी प्रभावित रहा:

कृष्णा मेनन: नेहरू के करीबी सहयोगी वी.के. कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे। 1962 की हार के बाद उन्हें अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने उनकी अकर्मण्यता और नेहरू के उन पर अत्यधिक विश्वास को हार का एक प्रमुख कारण बताया।

हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास: नेहरू सरकार ने हिंदी को आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। इस कदम को दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में, तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। इस भाषा विवाद ने भारत में संघीय राजनीति की जटिलताओं को उजागर किया और नेहरू को यह सुनिश्चित करना पड़ा कि हिंदी को थोपा न जाए।

आर्थिक नीतियाँ: उनकी समाजवादी नीतियाँ, खासकर भूमि सुधार और उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण को, दक्षिणपंथी और कुछ व्यापारिक गुटों की तरफ़ से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा।

इन चुनौतियों और विवादों ने नेहरू के विराट व्यक्तित्व को मानवीय त्रुटियों से भरा हुआ साबित किया, लेकिन साथ ही उनकी लोकतांत्रिक सहिष्णुता और आलोचना सुनने की क्षमता को भी दर्शाया।

विरासत और महाप्रयाण

जवाहरलाल नेहरू का निधन भारत के लिए एक युग का अंत था। उनकी विरासत केवल राजनीतिक फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी दार्शनिक और मानवीय छाप है जिसने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।

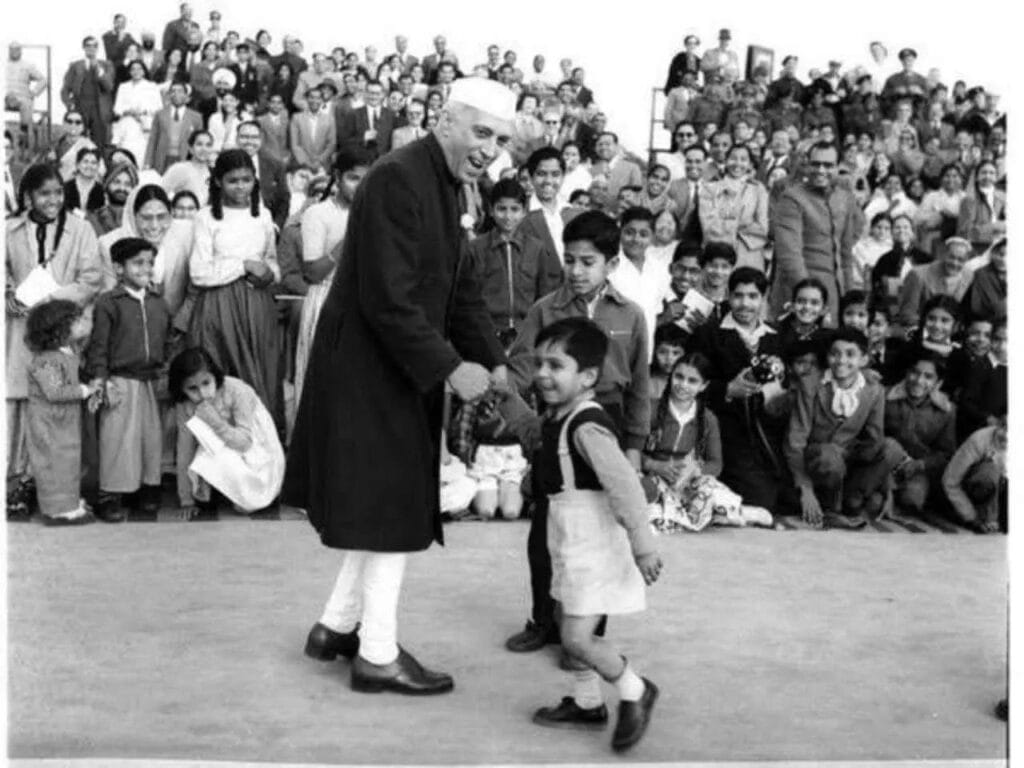

‘चाचा नेहरू’ की छवि: बच्चों के प्रति प्रेम

नेहरू को एक कठोर राजनेता से अधिक, लाखों भारतीयों के लिए एक प्रिय शख्सियत के रूप में याद किया जाता है।

बच्चों के प्रति प्रेम: नेहरू को बच्चों से गहरा लगाव था। उनके प्रेम और स्नेह के कारण ही उन्हें आम जनता के बीच ‘चाचा नेहरू’ के रूप में जाना जाता था। वह अक्सर बच्चों के बीच समय बिताना पसंद करते थे और हमेशा गुलाब का फूल अपनी जैकेट पर लगाते थे।

बाल दिवस (Children’s Day): उनके जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है।

साहित्यिक और दार्शनिक विरासत

नेहरू एक राजनेता होने के साथ-साथ एक उत्कृष्ट लेखक और गहन विचारक भी थे। उनका लेखन उनकी बौद्धिक गहराई और भारत के प्रति उनके दूरदर्शी प्रेम को दर्शाता है।

प्रमुख रचनाएँ: उनकी तीन प्रमुख रचनाएँ—‘एन ऑटोबायोग्राफी’, ‘ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री’ और ‘द डिस्कवरी ऑफ इंडिया’—भारत की बौद्धिक और राजनीतिक विरासत का आधार हैं। ये किताबें न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बताती हैं, बल्कि वैज्ञानिक सोच (Scientific Temper), धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के सिद्धांतों पर उनके दृढ़ विश्वास को भी रेखांकित करती हैं।

प्रासंगिकता: उनकी दार्शनिक विरासत आज भी प्रासंगिक है। वे संस्थागत लोकतंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था और गुटनिरपेक्षता की नींव रखने वाले व्यक्ति थे, जो वर्तमान वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारतीय नीति की आधारशिला बने हुए हैं।

अंतिम दिन और मृत्यु

1962 के चीन युद्ध में मिली हार और उसके बाद के राजनीतिक तनाव ने नेहरू के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला।

स्वास्थ्य में गिरावट: युद्ध के आघात और निरंतर कार्यभार के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। हालाँकि, वह देश की सेवा में अंत तक लगे रहे और उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

महाप्रयाण: 27 मई, 1964 को हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया। उनके महाप्रयाण की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया।

देश पर प्रभाव: उनके निधन से भारत में एक बड़े शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके जाने के बाद शांतिपूर्ण और व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण (लाल बहादुर शास्त्री को) नेहरू द्वारा स्थापित मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसे उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण विरासत माना था।

निष्कर्ष

जवाहरलाल नेहरू का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। उनका जीवन एक विशाल कैनवास था, जिस पर राष्ट्र-निर्माण की उम्मीदें, उत्साह और कुछ अपरिहार्य त्रुटियाँ भी चित्रित थीं।

नेहरू का मूल्यांकन: संतुलन का सारांश

नेहरू की विरासत को उनके सकारात्मक योगदान और उनके सामने आई आलोचनाओं के संतुलित संदर्भ में देखा जाना चाहिए:

| सकारात्मक योगदान (Contributions) | आलोचनाएँ (Criticisms) |

| लोकतंत्र और संस्थागत नींव: उन्होंने निरक्षरता और गरीबी के बावजूद संसदीय लोकतंत्र की जड़ें जमाईं और न्यायपालिका व Election Commission जैसी स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना की। | 1962 का चीन युद्ध: उनकी विदेश नीति की असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण। इस हार ने उनकी कूटनीतिक दूरदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। |

| वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिकीकरण: IITs, AIIMS और परमाणु ऊर्जा जैसे संस्थानों की स्थापना करके उन्होंने भारत को तकनीकी और वैज्ञानिक युग में धकेला। | आर्थिक केंद्रीकरण: योजना आयोग और उद्योगों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण (समाजवाद) ने बाद में नौकरशाही और विकास की धीमी गति को बढ़ावा दिया। |

| धर्मनिरपेक्षता और विदेश नीति: उन्होंने एक बहुधर्मी राष्ट्र को एकजुट रखा और गुट-निरपेक्षता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक स्वतंत्र आवाज दी। | कश्मीर मुद्दा: आलोचकों के अनुसार, UN में मामला ले जाने का रणनीतिक निर्णय समस्या को जटिल और स्थायी बना गया। |

आज के भारत में प्रासंगिकता

नेहरू के विचार आज भी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गहरे मायने रखते हैं।

धर्मनिरपेक्षता और समावेशन: एक ऐसे समय में जब धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति हावी है, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की दृढ़ वकालत और सभी समुदायों को शामिल करने का उनका प्रयास भारत के विविधतापूर्ण लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श बना हुआ है।

वैज्ञानिक सोच: विज्ञान और तर्कवाद के प्रति उनका आग्रह आज भी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में प्रासंगिक है, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।

नेहरू ने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जो न केवल आत्मनिर्भर हो, बल्कि नैतिक रूप से शक्तिशाली भी हो।

अंतिम विचार

जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे वास्तुकार थे जिन्होंने एक टूटे हुए औपनिवेशिक ढांचे पर आधुनिक भारत की नींव रखी। उनके निर्णय—चाहे वे सफल रहे हों या विवादास्पद—ने ही गणतंत्र के चरित्र को गढ़ा।

अंततः, नेहरू की विरासत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम स्वतंत्रता संग्राम के उन आदर्शों को बनाए रख पाए हैं, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताई और देश को समर्पित कर दी।

नेहरू वह सपना थे जो भारत ने अपनी आज़ादी के ठीक बाद देखा था—एक सपना जो अधूरा भी था, मगर आधुनिकता और उम्मीद से भरपूर था।

संदर्भ और स्रोत

इस लेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों और राजनीतिक योगदान से संबंधित जानकारी और किस्से मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं:

प्राथमिक स्रोत

ये नेहरू द्वारा स्वयं लिखे गए कार्य हैं, जो उनके विचारों, शिक्षा और व्यक्तिगत अनुभवों का मूल आधार हैं:

- जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी: विथ सब्सिडायरी एस्सेज़ (An Autobiography: With Subsidiary Essays)। (उनकी पश्चिमी शिक्षा, गांधी से मुलाकात, जेल यात्राओं और समाजवाद की ओर झुकाव के लिए मुख्य स्रोत।)

- जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज (The Discovery of India)। (भारत की संस्कृति, दर्शन और वैज्ञानिक सोच पर उनके विचारों के लिए स्रोत।)

- जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलकियाँ (Glimpses of World History)। (उनकी वैचारिक और दार्शनिक गहराई के लिए स्रोत।)

द्वितीयक स्रोत

ये वे आधिकारिक जीवनियाँ और ऐतिहासिक अध्ययन हैं जो उनके राजनीतिक निर्णयों, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य और विभिन्न नेताओं के साथ उनके संबंधों का विश्लेषण करते हैं:

एस. गोपाल, जवाहरलाल नेहरू: ए बायोग्राफी (S. Gopal, Jawaharlal Nehru: A Biography)। (उनके PM कार्यकाल, विदेश नीति, चीन युद्ध और आंतरिक राजनीतिक विवादों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक जीवनी।)

रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी (Ramachandra Guha, India After Gandhi)। (आज़ादी के बाद रियासतों के विलय, संस्थागत नींव और नेहरू की राजनीतिक विरासत के मूल्यांकन के लिए संदर्भ।)

विशेषज्ञ ऐतिहासिक रिकॉर्ड: हिंदू महासभा/RSS और क्रांतिकारियों के साथ वैचारिक मतभेदों की जानकारी विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखागारों, Parliamentary Debates और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखे गए प्रमाणित शोध कार्यों पर आधारित है।

पाठक के लिए महत्वपूर्ण नोट

यह लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और विरासत के मुख्य पहलुओं (शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम, प्रधानमंत्री काल, संविधान, संस्थागत नींव) के साथ-साथ उनके गहन वैचारिक आयामों (गांधी/पटेल/बोस से मतभेद, हिंदू राष्ट्रवाद पर विचार) को भी शामिल करता है।

इस सामग्री विशेष रूप से उन सभी गंभीर छात्रों और उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण ‘की-नोट’ के रूप में कार्य करेगी जो इतिहास, राजनीति विज्ञान और समकालीन भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं।

यह नोट्स निम्नलिखित प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं:

- सिविल सेवा परीक्षा (UPSC/State PCS)

- कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और अन्य Graduate Level परीक्षाएँ

- विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएँ (CUET और अन्य SGL)

इस लेख का उद्देश्य नेहरू के सकारात्मक योगदान (लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण) और आलोचनाओं (चीन युद्ध, केंद्रीकरण) का एक संतुलित और व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करना है।