1. आज़ादी के साए में, एक अधूरी कहानी

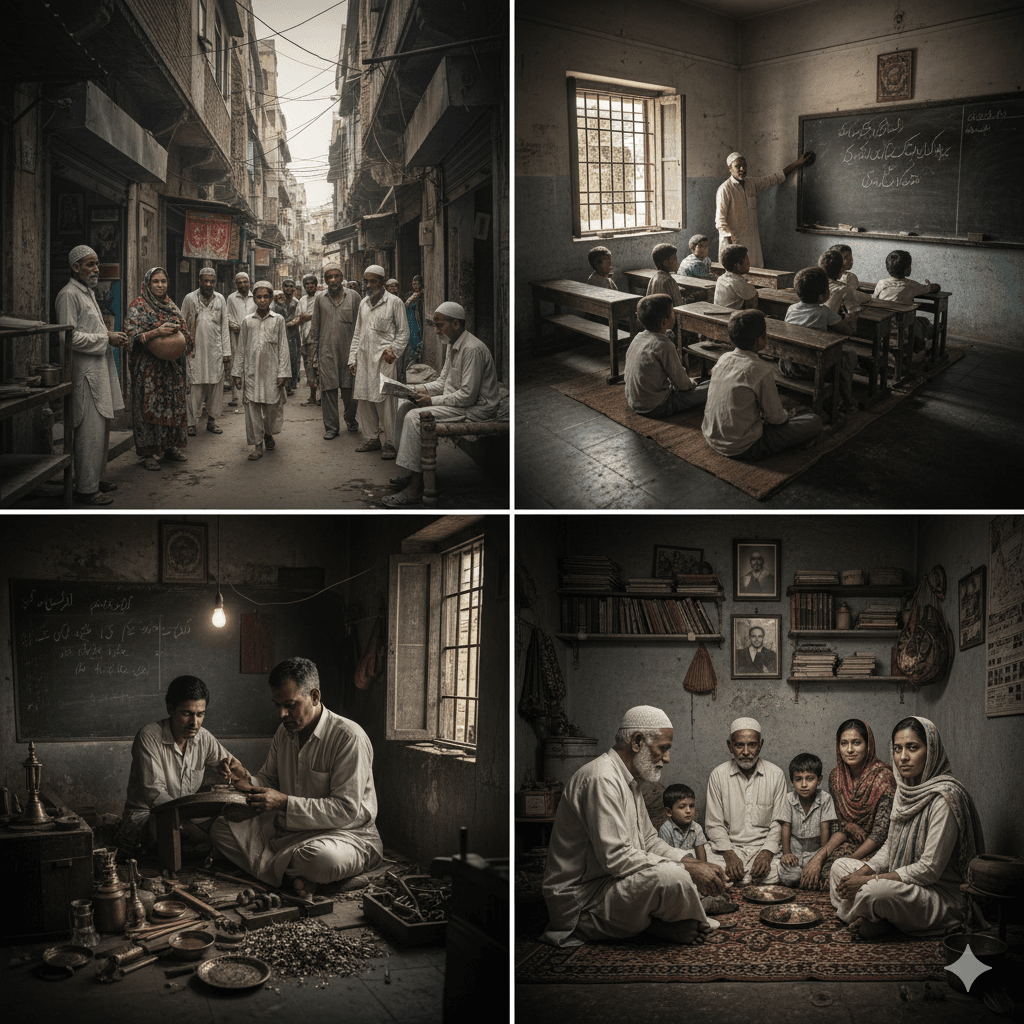

2025 का भारत — दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, और फिर भी, अपने ही एक समुदाय के लिए डर और दूरी से भरा देश। टीवी पर बहसें, सोशल मीडिया पर नफ़रत, और सड़कों पर खामोशी — ये तीनों मिलकर एक सवाल पूछते हैं:

“क्या भारतीय मुसलमानों को वाकई आज़ादी मिली थी — या बस उसका एक अधूरा वादा?”

कभी यह समुदाय इस देश की तहज़ीब, शायरी, संगीत, और स्थापत्य का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन आज वही समुदाय अक्सर “दूसरा”, “शक़ी” या “संवेदनशील मामला” कहकर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। राजनीति के मंच से लेकर नौकरी की कतार तक, पहचान का संकट गहराता जा रहा है।

“वो जो कल तक इस ज़मीं के रखवाले थे, आज अपनी पहचान का सबूत लिए फिरते हैं।”

यह शायरी केवल दर्द नहीं, एक याद दिलाती है — कि इस मुल्क की कहानी अधूरी है, जब तक उसमें हर नागरिक की आवाज़ शामिल न हो। भारतीय मुसलमानों की यह यात्रा — सूफ़ी, संतों की दरगाहों से लेकर शाहीन बाग़ की सड़कों तक — सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि आज़ादी के मायने तलाशने की कहानी है। और इसीलिए, “आज़ादी: भारतीय मुसलमानों की अधूरी कहानी” केवल इतिहास नहीं — यह हमारे आज का आईना है।

A. “राष्ट्रवाद” की नई परिभाषाएँ

आज के भारत में जब सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक “राष्ट्रवाद” की नई परिभाषाएँ गढ़ी जा रही हैं, तब मुसलमानों के लिए “असुरक्षा”, “गलतफ़हमी” और “दूरी” का एहसास पहले से कहीं गहरा हो गया है।

हिंदू-प्रमुख सरकारों की नीतियाँ और उनके समर्थक समूहों का सांस्कृतिक वर्चस्व — दोनों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहाँ पहचान ही सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। कभी “लव जिहाद”, कभी “घुसपैठिया”, तो कभी “देशविरोधी” — इन तमाम लेबलों के बीच “भारतीय मुसलमान अपनी नागरिकता नहीं, अपना अस्तित्वसाबित करने में लगा है”।

लेकिन यह स्थिति अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें केवल आज की राजनीति में नहीं, बल्कि उन सदियों पुराने दौर में हैं जब भारतीय मुसलमानों की पहचान बार-बार पुनर्परिभाषित होती रही — कभी वे सूफ़ी संतों के रूप में आध्यात्मिक संवाद के वाहक बने, तो कभी साम्राज्य की सत्ता के प्रतीक।

समझने के लिए कि यह यात्रा कहाँ से शुरू हुई और किस मोड़ पर मुड़ी, हमें लौटना होगा उस समय की ओर — मुग़लों से पहले के उस दौर में, जब इस्लाम सत्ता नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव था।

2. मुग़लों से पहले का दौर: आध्यात्मिक संवाद से सत्ता के विस्तार तक

“ना ताज था, ना तख़्त, ना कोई हुकूमत की बात थी,

बस रूह की तलाश थी, मोहब्बत की ज़ात थी।

समंदर पार से आए जो, इस धरती में घुल गए,

नमाज़ में अल्लाह था, दिलों में भारत की बात थी।”

भारत में मुसलमानों की उपस्थिति मुग़ल साम्राज्य से कहीं पहले की है। अरब के व्यापारी मलाबार तट (भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित एक लंबा और संकरा तटीय क्षेत्र है, जो अरब सागर के किनारे पर फैला है। यह आज के भारत के कर्नाटक और मंगलौर से शुरू होकर, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है।) पर 7वीं सदी से ही व्यापार करते थे, और इन्हीं के साथ इस्लाम के प्रारंभिक बीज भारत की मिट्टी में पड़े। इन शुरुआती मुसलमानों ने सत्ता या विस्तार नहीं, बल्कि रिश्तों और संस्कृति के पुल बनाए। सूफ़ी संतों जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती और बुल्ले शाह ने इस्लाम को सत्ता से नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, प्रेम और मानवता से जोड़ा।

भक्ति आंदोलन के दौर में यह सूफ़ी परंपरा भारतीय आध्यात्मिकता के साथ घुलमिल गई — कबीर और नानक के दर्शन में इस मिलन का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। परंतु जब तुर्क, अफ़ग़ान और फ़ारसी शासक आए, तो इस्लाम सत्ता का प्रतीक बन गया। यही वह मोड़ था जब “रूहानी इस्लाम” का स्थान “राजनीतिक इस्लाम” ने लेना शुरू किया।

A. भक्ति आंदोलन

क्या था भक्ति आंदोलन?

मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन (लगभग 13वीं से 17वीं सदी)एक सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति (प्रेम और समर्पण) को ज्ञान या कर्म से अधिक महत्त्व दिया।

इसने जाति, लिंग और धर्म की सीमाओं को तोड़ते हुए समानता, करुणा और मानवता पर ज़ोर दिया। कबीर, मीरा, तुलसीदास, नामदेव, सूरदास और गुरु नानक जैसे संतों ने लोकभाषाओं में संदेश दिया कि “ईश्वर मंदिर-मस्जिद में नहीं, इंसान के दिल में बसता है।” भक्ति आंदोलन ने हिंदू और सूफ़ी परंपराओं के बीच संवाद का पुल बनाया, जिससे भारत की सांझी संस्कृति (syncretic culture) का विकास हुआ।

मुग़ल काल में यह द्वंद्व स्पष्ट था — एक ओर अकबर का “सुलह-ए-कुल” और “धार्मिक सहिष्णुता”, तो दूसरी ओर “औरंगज़ेब की कट्टरता”, जिसने भारतीय मुसलमानों की छवि को दो हिस्सों में बाँट दिया: “सत्ता के मुसलमान” बनाम “सड़क के मुसलमान”।

2. मुगल काल में मुसलमान

“तख़्त था, ताज था, दौलत-ए-जहाँ थी,

पर रूह में वो सादगी कहाँ थी।

मुग़ल थे, मगर मुसलमान गुम हो चला,

शान रही, मगर ईमान कम हो चला।”

मुग़ल काल को अक्सर भारत व भारतीय मुसलमान इतिहास का “स्वर्ण युग” कहा जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह युग इस्लाम के मूल सिद्धांतों से धीरे-धीरे दूर होता गया। इस्लाम की बुनियाद बराबरी, इंसाफ़, सादगी और अमानतदारी पर टिकी है, जबकि मुग़ल दरबारों में शानो-शौकत, वंशवाद और तख़्त की राजनीति ने इन मूल्यों को दबा दिया। मस्जिदों और मदरसों का जाल तो फैला, लेकिन सत्ता की नीयत रूहानी नहीं, साम्राज्यवादी बन गई।

जहाँ इस्लाम ने “ना कोई ऊँचा, ना कोई नीचा” की शिक्षा दी, वहीं मुग़ल शासन ने “ख़ास और आम” के बीच गहरी सामाजिक खाई पैदा कर दी। बादशाहों ने खुद को “ख़ुदा की परछाई” कहकर पेश किया, जो इस्लामी सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से नकारा गया है।

धर्म, सत्ता का औज़ार बन गया — और यह वही मोड़ था जहाँ से भारतीय मुसलमानों की पहचान सत्ता के ऐशोआराम से जुड़ गई, न कि इस्लाम की सादगी और इंसाफ़ से। यही विरोधाभास आगे चलकर एक गहरी आत्मिक दूरी में बदल गया — जहाँ मुसलमान शासक तो रहे, पर इस्लाम शासित हो गया।

A. सांस्कृतिक प्रभाव और दार्शनिक पतन

मुग़ल काल में भारतीय संस्कृति ने अद्भुत समृद्धि पाई — वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य अपने शिखर पर पहुँचे। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, और लाल क़िला जैसे निर्माण आज भी उस युग की कलात्मक दृष्टि का प्रमाण हैं। मगर इस चमकदार विरासत के पीछे एक गहरी दार्शनिक गिरावट भी छिपी रही।

कला और वैभव ने जब रूहानी चेतना की जगह ले ली, तब समाज का नैतिक संतुलन टूटने लगा। सूफ़ी विचारधारा, जो कभी लोगों को आध्यात्मिक समानता और प्रेम के मार्ग पर जोड़ती थी, धीरे-धीरे दरबारों की कृपा पर निर्भर हो गई। उलेमा और सूफ़ी वर्ग में विभाजन गहराया एक ओर सत्ता से जुड़ा इस्लामी प्रतिष्ठान था, दूसरी ओर जनता से कटता हुआ मुसलमान समाज।

इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि इस्लाम ज्ञान और आत्मानुशासन की जगह जातीय गर्व और सियासी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। मुग़ल काल के अंत तक दरबारी मुसलमानों में एक बौद्धिक जड़ता आ गई — जिसने आने वाले औपनिवेशिक दौर में उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक एकता को गहराई से कमजोर कर दिया।

C. औपनिवेशिक युग में मुसलमानों की स्थिति — पतन से प्रतिरोध तक

मुग़ल साम्राज्य के दौरान भारतीय मुसलमान स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित हो चुके थे — एक ओर सत्ता और विशेषाधिकारों से संपन्न अभिजात वर्ग था, वही दूसरी ओर सामाजिक-आर्थिक उपेक्षा झेलता मध्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय समुदाय। मुग़ल काल में मुस्लिम समुदाय की स्थिति भारत के अन्य मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय नागरिकों से भिन्न नहीं थी—सभी समान सामाजिक-आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे थे, चाहे वे किसी धर्म या जाति के हों। अभिजात वर्ग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सत्ता और समृद्धि के साझा हितों से जुड़ा था, जहाँ संबंध धर्म नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा पर आधारित थे। “अकबर-जोधा” इसका प्रतीकात्मक उदाहरण है, जैसे “जहाँगीर-नूरजहाँ” और “शेरशाह-हिंदू अमात्य सहयोग” उस युग के व्यावहारिक सत्ता-संतुलन के साक्ष्य हैं।

a. साम्राज्य के पतन

मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ ही संपन्न मुस्लिम अभिजात वर्ग का राजनीतिक एवं बौद्धिक ढाँचा धीरे-धीरे ढहने लगा। सदियों तक सत्ता और वैभव में रमे यह वर्ग अब उस यथार्थ से रूबरू था जहाँ शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में केंद्रित हो चुकी थी। परिणामस्वरूप उनकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव क्षीण होने लगे, वहीं दूसरी ओर मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय मुसलमान अपने जन्मसिद्ध अधिकारों, धर्म, शिक्षा और सामाजिक पहचान को तेजी से हाशिये पर खिसकते हुए देख रहे थे।

इस दौर में मुसलमान न सिर्फ़ आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए, बल्कि उनके भीतर आत्मगौरव की गहरी चोट भी लगी। पुराने दरबारी वर्ग और धार्मिक प्रतिष्ठान अपने ही वैभव के बोझ तले ढह गए। जो कभी शासन करते थे, अब उन्हीं की ज़मीनें, मदरसें, और वक़्फ़ की संपत्तियाँ ब्रिटिश नीतियों के तहत छीन ली गईं।

b. अँधेरे में एक नई चेतना

लेकिन इसी अँधेरे में एक नई चेतना का जन्म भी हुआ। कुछ सूफ़ी, आलिम और विचारक जैसे शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, और बाद में सर सैयद अहमद ख़ान ने समाज को फिर से शिक्षित, संगठित और आत्मावलोकन की दिशा में प्रेरित किया। यह दौर “पतन” और “प्रतिरोध” दोनों का संगम था, जहाँ एक ओर मुसलमान समाज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की पहली चिनगारी जन्म ले चुकी थी। यह चिनगारी प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली की सीमित सत्ता पर आसीन, वृद्ध होते अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व में 1857 की क्रांति के रूप में प्रज्वलित हुई — जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली संगठित लहर को जन्म दिया।

3. ईस्ट इंडिया कंपनी से 1857 तक: औपनिवेशिक हस्तक्षेप और सत्ता का अंत

“वो सौदे थे ज़मीर के, हम समझ बैठे इबादत,

तख़्त छीने गए, और हम ढूँढते रहे अमानत।

लाल क़िला तो गिर गया, मगर दिल न झुका कभी,

ग़ुलामी आई दरवाज़े से — पर रूह रही बग़ावत।”

17वीं सदी के उत्तरार्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक ठिकाने बनाए, तब मुग़ल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। परंतु व्यापार के साथ ही कंपनी ने राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। 1717 ई. में फर्रुख़सीयर से व्यापारिक फ़रमान लेकर कंपनी ने बिना कर(Without Tax) दिए व्यापार का अधिकार पाया — यह पहला कूटनीतिक वार था, जिसने मुग़ल प्रशासनिक ढांचे को भीतर से कमजोर किया।

A. बंगाल के नवाबों से टकराव

इसके बाद बंगाल के नवाबों के साथ टकराव शुरू हुआ। कंपनी ने नवाब अलीवर्दी ख़ान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के विरुद्ध गुप्त साज़िश रची। 1757 ई. की प्लासी की लड़ाई में मीर जाफ़र को रिश्वत और सत्ता के लालच से खरीदकर सिराजुद्दौला को हराया गया — और यहीं से ब्रिटिश औपनिवेशिक षड्यंत्रों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके केंद्र बिंदु में मुसलमान थे।

यह घटना न सिर्फ बंगाल की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत थी, बल्कि मुस्लिम शासक वर्ग को अंग्रेज़ी नियंत्रण के अधीन लाने की शुरुआत भी थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ा रोडा मुग़ल शासन और मुस्लिम अभिजात वर्ग थे, इसलिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से मुसलमानों के आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक केंद्रों को कमजोर करना शुरू किया।

अभिजात वर्ग क्या होता है

“अभिजात वर्ग” का अर्थ है — समाज का उच्च वर्ग, यानी वह तबका जिसके पास शिक्षा, धन, प्रतिष्ठा और सत्ता से जुड़ाव होता है। सरल शब्दों में: अभिजात वर्ग = उच्च शिक्षित, सम्पन्न और प्रभावशाली मुसलमान वर्ग।

1764 ई. की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने न केवल बंगाल की दीवानी हासिल की बल्कि मुसलमान जमींदारों और मदरसों को भी निशाने पर लिया।

B. अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली

मैकॉलेवाद (अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली) के आगमन ने नए अवसर पैदा किए, पर मुसलमान समाज, जो फ़ारसी-उर्दू और धार्मिक शिक्षा से इतना जुड़ा हुआ था, कि इस नई शिक्षा प्रणाली से कट गया। ब्रिटिश अफ़सर मुसलमानों को “कट्टर” और “असभ्य” (सभी भारतीयों को) बताते थे।

जब 1857 की क्रांति हुई उस समय अंग्रेजों ने बहादुरशाह ज़फ़र की प्रतीकात्मक भूमिका के कारण मुसलमानों को सामूहिक रूप से दोषी ठहराया । उसके बाद अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों — संपत्ति जब्ती, मदरसों की बंदी, और उलेमाओं की गिरफ़्तारी — ने भारतीय मुसलमानों की रीढ़ तोड़ दी।

4. 1857 से 1947: प्रतिरोध, सुधार और राजनीतिक एकांत

“किस राह पे जाएँ, ये समझ ना पाए हम,

दिल हिन्द का, पर साया अरब का लाए हम।

सियासत ने तोड़ दी वो रूहानी डोर सारी,

अब ना ख़ुदा मिला, ना वतन से नाते हम।”

पहली आज़ादी की लड़ाई (1857 ई.) के बाद मुसलमानों में दो तरह की प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी — एक सुधार की, दूसरी प्रतिरोध की। AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का मार्ग खोला, परंतु यह प्रयास अभिजात वर्ग (उच्च शिक्षित, सम्पन्न और प्रभावशाली मुसलमान वर्ग) तक सीमित रहा, जिसका लाभ उस समय के अन्य मुस्लिम समाज को ज्यादा नहीं मिला।

1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक पहचान को औपचारिक रूप दिया। शुरुआती दौर में इसका उद्देश्य किसी अलग राष्ट्र की मांग न होकर — बल्कि मुसलमानों के शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मुसलमानों को भी वही अवसर मिलें जो अन्य समुदायों को प्राप्त थे।

A. फूट डालो और राज करो

लेकिन समय के साथ भारत की राजनीति में सांप्रदायिक संगठनों का उदय होने लगा। 1905 के बंगाल विभाजन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी, इस मतभेद का फायदा ब्रिटिश ने अपनी नीति “Divide and Rule” यानी “फूट डालो और राज करो” से और मज़बूती लिया। इसी दौरान हिंदू महासभा और अन्य राष्ट्रवादी हिंदू संगठन उभरे, जिनका रुख अंग्रेज़ों से अधिक मुसलमानों के प्रति विरोधी था।

B. हिंदू महासभा: वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक व्यवहार

a. स्थापना व विचारधारा:

हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी (मदन मोहन मालवीय औरलाला लाजपत राय आदि की भागीदारी से)। इसका प्रारंभिक उद्देश्य “हिंदू समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की रक्षा करना” था। लेकिन 1920 के दशक के बाद, विशेष रूप से विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में, यह संगठन एक “हिंदू राष्ट्र” के विचार की ओर झुक गया। सावरकर ने अपनी 1923 की पुस्तक “हिंदुत्व: हू इज़ अ हिंदू?” में यह विचार रखा कि भारत एक हिंदू राष्ट्रहै, और मुसलमान तथा ईसाई “विदेशी संस्कृति” के प्रतीक हैं।

b. हिंदू महासभा: कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ संगठनात्मक राजनीति (1915–1947)

i. कांग्रेस से वैचारिक दूरी और चुनावी प्रतिस्पर्धा

धीरे-धीरे हिंदू महासभा ने यह दावा किया कि कांग्रेस मुस्लिम-हित की राजनीति करती है, और विरोधी विचारधारा अपनाने लगी। उदाहरण के लिए, हिन्दू महासभा ने 1926 के बाद चुनावों में भाग लेना शुरू किया, और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने लगी।

ii. नेतृत्व परिवर्तन और “हिंदू राष्ट्र” की दिशा

हिंदू महासभा में सावरकर के उदय के बाद, उसके स्वर आधिकारिक रूप से अधिक धर्म-तटस्थ समूह से बदल कर “हिंदू राष्ट्रवाद” की दिशा में गए। इसके साथ ही कांग्रेस की नीतियों पर खुली आलोचना बढ़ी, विशेषकर उस समय जब कांग्रेस ने कई सामाजिक सुधार और धर्मनिरपेक्ष प्रयास किए।

iii. 1937 चुनावों के बाद स्थिति और संघर्ष

1937 की प्रांतीय चुनावों में हिंदू महासभा ने कांग्रेस से स्पष्ट दूरी ली। कई प्रांतों में जहां कांग्रेस सरकार बनी, हिंदू महासभा ने कांग्रेस-विरोधी रुख अपनाया और मुसलमानों के प्रति उसकी नीतियों की आलोचना की। इसके अलावा हिंदू महासभा ने “Separate electorates/ Communal-award/आरक्षित सीटों” जैसे मसलों पर कांग्रेस नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई।

iv. गठबंधन-चालें और विवादित कदम

कुछ प्रांतों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच संयोगवश गठबंधन भी हुआ — जैसे सिंध व अन्य मिटते-घुलते राजनीतिक सेटअप में, ताकि कांग्रेस का प्रभाव कम किया जाए, इस तरह के गठबन्धन “राजनीति की साज़िश” जैसा कभी-कभी दिखे, क्योंकि विचारधाराएँ अलग थीं पर रणनीतिक हितों में सामंजस्य की गुंजाइश बनी।

v. कांग्रेस से पूर्ण दूरी और विचारधारात्मक संघर्ष

अंततः हिंदू महासभा ने कांग्रेस के साथ कई तरह के संघर्ष को वैचारिक रूप से लिया — वह कांग्रेस की धर्म-निरपेक्षता और हिंदू-मुस्लिम एकता की नीति को चुनौती देने लगी, और “हिंदू हितों” की वकालत करती रही।

इस दौरान हिंदू महासभा ने मुसलमानों के प्रति अपनी धारणा को मजबूत करने का प्रयास किया, और यह धारणा भविष्य में “दो राष्ट्र” की माँग को मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक रूप से तैयार करने में योगदान देने लगी।

c. 1937 के प्रांतीय चुनावों में हिंदू महासभा की स्थिति

1937 के चुनावों में हिंदू महासभा ने कुछ प्रांतों (मुख्यतः बंगाल, पंजाब, और उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत) में कांग्रेस विरोधी रुख अपनाया।कांग्रेस का लक्ष्य एक धर्मनिरपेक्ष भारत था, जबकि महासभा कांग्रेस को “मुस्लिम तुष्टीकरण” का आरोप लगाकर आलोचना कर रही थी।चुनाव परिणामों में हिंदू महासभा का प्रदर्शन सीमित रहा — कुल मिलाकर 10 से कम सीटें मिलीं (मुख्यतः बंगाल और पंजाब में) ।

लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि — “जहाँ मुस्लिम लीग सत्ता में आई (जैसे बंगाल और सिंध में), वहाँ हिंदू महासभा ने कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया।“

i. हिंदू महासभा–मुस्लिम लीग गठबंधन (1937–1940)

| प्रांत | स्थिति | गठबंधन विवरण |

| बंगाल | मुस्लिम लीग ने बहुमत नहीं पाया | लीग + हिंदू महासभा + यूरोपीय ग्रुप्स मिलकर सरकार बनाई (1937–1941)। |

| सिंध | स्थानीय मुस्लिम गुटों का प्रभुत्व | हिंदू महासभा ने मुस्लिम संघ के साथ गठबंधन कर सरकार में भाग लिया। |

| उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत | कांग्रेस का वर्चस्व | यहाँ हिंदू महासभा हाशिये पर रही। |

यह एक विरोधाभासी लेकिन रणनीतिक कदम था — जहाँ मुस्लिम लीग “मुसलमानों की रक्षा” की बात कर रही थी, वहीं हिंदू महासभा “हिंदू हितों” के नाम पर कांग्रेस-विरोधी गठजोड़ बना रही थी। दोनों का साझा बिंदु था — कांग्रेस का विरोध और ब्रिटिश शासन के प्रति तुलनात्मक नरम रवैया।

C. 1937 के प्रांतीय चुनाव: एक ऐतिहासिक मोड़

लेकिन 1937 के चुनावों और मुहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक पुनरुत्थान के बाद वह नाज़ुक हिंदू–मुस्लिम एकता, जो खिलाफ़त आंदोलन और गांधीजी के दौर में बनी थी, धीरे-धीरे बिखरने लगी। इन चुनावों में कांग्रेस ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की — 1,585 में से 716 सीटें जीतकर सात प्रांतों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, ओडिशा और सीमांत प्रांत) में सरकार बनाई।

परंतु इस जीत के बावजूद, कांग्रेस सरकारों में मुसलमानों को नाममात्र प्रतिनिधित्व मिला — उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को गठबंधन से बाहर रखा गया, बिहार में केवल एक मुस्लिम मंत्री (सैयद महमूद) को जगह दी गई, और अधिकांश प्रांतों में मुसलमान मंत्रिमंडल से पूरी तरह गायब रहे। कांग्रेस का यह रवैया — “हम सबके प्रतिनिधि हैं, किसी एक धर्म के नहीं” — व्यवहार में “मुसलमानों की उपेक्षा” के रूप में देखा गया।

a. ऐतिहासिक मोड़

यहीं से एक खतरनाक गलतफ़हमी ने जड़ पकड़ी: कांग्रेस का मुसलमानों से राजनीतिक दूराव जिन्ना के लिए अवसर बन गया। उन्होंने यह तर्क फैलाया कि “अगर सत्ता हिंदू नेतृत्व के हाथों में रही, तो मुसलमानों की पहचान और अधिकार मिटा दिए जाएंगे।”

कांग्रेस ने भले ही मुस्लिम लीग को राजनीतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में किनारे किया, लेकिन उसी प्रक्रिया में उसने पूरे मुस्लिम समाज को भी हाशिए पर धकेल दिया।

b. अलग राष्ट्र

यही वह निर्णायक गलती थी, जिसने जिन्ना के विचारों को जैसे कि “मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा” को धीरे-धीरे “अलग राष्ट्र” की माँग में बदल दिया। इस बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ही आपसी लड़ाई में मुस्लिमों की गरीबी, शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे असली मुद्दों से दूर होते चले गए। और मुसलमानो की हलात बद से बत्तर हो गये ।

धर्म और पहचान की राजनीति ने आम व गरीब मुसलमान को दोहरी बेगानगी में धकेल दिया, वह न तो ब्रिटिश सत्ता के निकट रहा, न कांग्रेस के विश्वास में, और न ही मुस्लिम लीग के ऐशोआराम वाले अभिजात वर्ग का हिस्सा तो आम भारतीय मुस्लिम था ही नही। यहीं से “भारतीय मुसलमान” की राजनीतिक नियति एक नए, जटिल मोड़ पर पहुँच गई।

c. “टू नेशन थ्योरी” पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति

हालाँकि हिंदू महासभा ने औपचारिक रूप से “Two Nation Theory” का समर्थन नहीं किया, पर उसकी विचारधारा ने “मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा” का आधार मज़बूत किया, जिस पर जिन्ना की मुस्लिम लीग ने “अलग राष्ट्र” की मांग रखी।

सावरकर ने 1937 के हिंदू महासभा अधिवेशन में कहा था: “भारत दो विरोधी राष्ट्रों का देश है — हिंदू और मुसलमान।” यह वाक्य, जिन्ना के 1940 के लाहौर प्रस्ताव में दिए गए “हम दो राष्ट्र हैं” से तीन साल पहले बोला गया था।

D. क्या कांग्रेस की भी “दो राष्ट्र सिद्धांत” में दबे स्वर में सहमति थी?

इसका उत्तर — “प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से हाँ” — ऐतिहासिक संदर्भ में सबसे सटीक माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझतें है:

कांग्रेस का आधिकारिक रुख हमेशा “भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी, एकीकृत राष्ट्र” का रहा है। 1920 से लेकर 1947 तक, कांग्रेस का हर प्रमुख प्रस्ताव (जैसे नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधीजी की नीति, 1931 कराची प्रस्ताव आदि) संपूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद की बात करता था। यानी कांग्रेस ने कभी “हिंदू राष्ट्र” या “मुस्लिम राष्ट्र” को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया।

हालांकि विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस “एकता” की बात करती रही, लेकिन उसके व्यवहारिक निर्णयों ने “दो राष्ट्रों” की भावना को मज़बूत किया — जाने अनजाने में।

उदाहरण:

- 1937 के प्रांतीय चुनावों में, कांग्रेस ने जहाँ सरकारें बनाईं वहाँ मुसलमानों को बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया — इससे मुस्लिम लीग का प्रचार मज़बूत हुआ कि “कांग्रेस हिंदू बहुमत की पार्टी है।”

- 1940 के बाद, गांधीजी और जिन्ना के बीच संवाद पूरी तरह वैचारिक युद्ध में बदल गया; कांग्रेस ने “अखिल भारतीय मुस्लिम प्रतिनिधित्व” की जिन्ना की माँग को कभी स्वीकार नहीं किया।

- कांग्रेस के कई क्षेत्रीय नेता (विशेषकर हिंदू बहुल प्रांतों में) “हिंदू मतदाता” की राजनीति करने लगे, इससे ब्रिटिशों और लीग, दोनों को यह प्रचार करने का मौका मिला कि कांग्रेस भी “हिंदू बहुमत” की आवाज़ बनती जा रही है।

a. गांधी–नेहरू बनाम कांग्रेस का जमीनी ढाँचा

“Two Nation Theory” के गांधीजी और नेहरू दोनों कट्टर विरोधी थे। लेकिन कांग्रेस के कई सदस्य — जैसे राजेन्द्र प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तमदास टंडन आदि, संस्कृति आधारित राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे, जो “हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” के निकट था। यह द्वंद्व कांग्रेस के भीतर एक soft Hindu tone पैदा करता गया, जो मुस्लिम लीग के “अलग राष्ट्र” के प्रचार के समानांतर मानसिक वैधता देती गई।

b. 1946–47: व्यावहारिक स्वीकृति

जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो कांग्रेस ने पहले “संघीय ढाँचे में मुस्लिम-बहुल समूह” की योजनाओं को स्वीकार किया, फिर कुछ ही महीनों में वापस ठुकरा दिया। यह डगमगाहट ही बाद में जिन्ना के लिए “Partition ही एकमात्र समाधान” कहने का आधार बनी।

और अंत में 1947 में — कांग्रेस ने “भारत विभाजन” को ‘अनिवार्य राजनीतिक समाधान’ मानकर स्वीकार कर लिया। यह उस सिद्धांत की अप्रत्यक्ष स्वीकृति थी, जिसे वह तीन दशक तक खारिज करती आई थी।

E. क्या मुसलमान दो बार ठगे गए? इतिहास का अधूरा न्याय

ब्रिटिश भारत का वह मुसलमान समाज, जिसने एक स्वतंत्र देश में साँस लेने और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देखा, वही सबसे पहले औपनिवेशिक दमन का शिकार बना। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का पूरा षड्यंत्र रचा, उनके मदरसों को बंद किया, उलेमा को कैद किया, ज़मींदारों की संपत्तियाँ जब्त कीं और अभिजात वर्ग को पूरी तरह तोड़ दिया। जो मुसलमान ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ़ सबसे पहले खड़ा हुआ, वही सामूहिक रूप से “गुनहगार” घोषित कर दिया गया।

आज, आज़ादी के 75 साल बाद, विडंबना यह है कि वही सिलसिला एक नए रूप में लौट आया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी वामपंथी दल (INDIA Alliance) फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, जो उन्होंने 1937 के चुनावों में की थी, जब उन्होंने मुसलमानों की सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी को नज़रअंदाज़ कर दिया था। तब उस उपेक्षा ने मुस्लिम लीग को “अलग राष्ट्र” की माँग का बड़ा मुद्दा दिया, इस बार उनके साथ बहुत से मुसलमानों की सहमति शामिल थी, और आज फिर उसी तरह की उपेक्षा मुसलमानों को लोकतंत्र में “राजनीतिक अछूता” बना रही है।

a. इतिहास की पुनरावृत्ति

क्या यह इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं कि — जिस मुसलमान ने “अलग राष्ट्र, हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद” की अवधारणा को नकारा, जो जिन्नाके “दो-राष्ट्र सिद्धांत” के ख़िलाफ़ खड़ा रहा, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जामा मस्जिद के मीनारों से हिंदुस्तान में रहने की अपील करता रहा, जो दारुल उलूम देवबंद के उलेमा की तरह इस मिट्टी में रहकर आज़ादी के आंदोलन में शरीक रहा, वही आज “देशभक्ति के प्रमाणपत्र” देने वाली राजनीति में शक के घेरे में खड़ा है।

उस समुदाय की क्या यह भूल थी — कि उसने पाकिस्तान की राह नहीं चुनी? क्या इस देश की आज़ादी के लिए फाँसी का फंदा चूमना, सब कुछ लुटा देना, उसकी ऐतिहासिक भूल थी?

या फिर यह इस राष्ट्र का नैतिक पतन है — कि जिसने “धर्मनिरपेक्षता” का वादा किया, वही आज अपने सबसे वफादार नागरिकों से मुँह मोड़ चुका है?

“सच यह है: मुसलमान दो बार ठगा गया — पहली बार औपनिवेशिक साज़िशों में, और दूसरी बार लोकतांत्रिक उदासीनता में।“

F. धर्म और राजनीति का टकराव: नए भारत की पुरानी साज़िश

आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अब भी “नागरिक नहीं, बल्कि “संदेह” के तौर पर देखा जा रहा है।

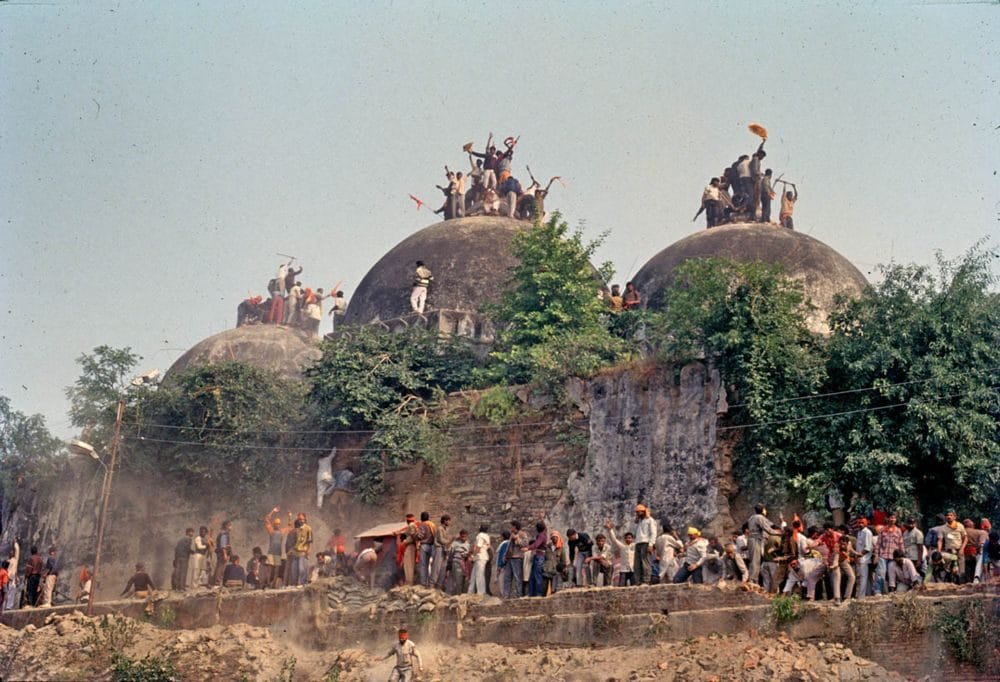

a. मस्जिद, मदरसे और ईदगाह

देश के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया जा रहा है — कभी बाबरी मस्जिद (सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुसलमानों द्वारा देश में शांति और मंदिर-मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वालों की दुकानें बंद करने के लिए दिल पर पत्थर रखकर सम्मान किया।), तो कभी ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह, या सांभल की मस्जिद के बहाने, हर मस्जिद, ईदगाह या मदरसे के नीचे मंदिर खोजने की राजनीति ने समाज के बीच अविश्वास और डर को गहरा कर दिया है, अब यह डर धीरे-धीरे गुस्से का रूप ले रहा है,और कहीं न कहीं, किसी घटना के कारण, ट्रिगर होकर ये गुस्सा ज्वालामुखी ना बन जाए, यह देश के अमन के लिए हानिकारक होगा।

b. CAA–NRC

इसी के साथ CAA–NRC जैसी नीतियाँ आईं — जिनमें मुसलमानों से “कागज़ दिखाने” की मांग की गई। कल्पना कीजिए अगर कोई एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों 20 साल पहले बांग्लादेश से एक साथ भारत आए हों और यहाँ शादी कर, बच्चों के साथ रह रहे हैं, वहीं CAA–NRC के नियमों में दोनों अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदू-परिवार को माफ़ी मिल जाएगी और साथ में कानूनी नागरिकता, लेकिन मुसलमान परिवार को “गैरकानूनी प्रवासी” नागरिक घोषित कर दिया जाएगा, या जेल भेज दिया जाएगा, या उसके अधिकारों (जैसे वोटिंग राइट) से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे निर्णय अन्य धर्मों के लोगों को उपेक्षित महसूस करा सकते हैं, जबकि उपेक्षा की भावना प्रायः सामाजिक असंतोष और क्रांति का आधार बनती है। यह नीति संविधान के “समानता और धर्मनिरपेक्षता” के सिद्धांत पर सीधा प्रहार करती है।

c. राजनीतिक नफरत

“ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड, हिजाब, बीफ़, भारत माता की जय, और गौ-रक्षा जैसे व्यक्तिगत एवं धार्मिक विषयों को लेकर बीते वर्षों में देश के सामाजिक विमर्श को बार-बार ध्रुवीकृत करने के प्रयास हुए हैं। ‘गौहत्या’ के आरोपों के नाम पर भीड़ हिंसा की कई घटनाएँ दर्ज हुईं — जिनमें मोहम्मद अख़लाक (दादरी, उत्तर प्रदेश, 2015), पहलू ख़ान (अलवर, राजस्थान, 2017), और तबरेज़ अंसारी (झारखंड, 2019) जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं। इसी प्रकार 2019 के दौरान गोधरा (गुजरात) में ‘जय श्रीराम’ के नारे को लेकर हुए हमलों की भी मीडिया में रिपोर्टें सामने आईं।

इन घटनाओं के आरोपियों को कई बार शीघ्र जमानत मिलती देखी गई, जबकि CAA–NRC के विरोध में भाग लेने वाले कुछ युवा जैसे उमर खालिद, शर्जील इमाम, और सफूरा ज़रगर लंबे समय तक ट्रायल प्रारंभ हुए बिना ही न्यायिक हिरासत में रहे। इसके विपरीत, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और भीड़ हिंसा में शामिल लोगों के प्रति नरमी, भारत की न्यायिक और प्रशासनिक नीति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

कश्मीर की सात वर्षीय बच्ची आसिफ़ा के साथ हुए भयावह अपराध ने भी इस सामाजिक विभाजन की त्रासदी को उजागर किया — जहाँ अपराधियों के प्रति समाज के एक वर्ग की सहानुभूति और सार्वजनिक समर्थन ने हमारे नैतिक विवेक को झकझोर दिया। भारत की लोकतांत्रिक भावना और संविधान की मूल आत्मा — न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता — ऐसे दौर में पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और पुनःपरिभाषित होने की आवश्यकता महसूस कर रही है।”

d. बुलडोज़र राजनीति

इसके साथ एक और खतरनाक रुझान उभरा है — “बुलडोज़र राजनीति”। किसी घटना या विवाद के बाद मुसलमानों के घरों या दुकानों पर अचानक बुलडोज़र चलाकर “न्याय” दिखाने की कोशिश की जाती है, बिना कोर्ट के आदेश, बिना जाँच के। यह सिर्फ़ संपत्ति तोड़ने की बात नहीं — यह आवाज़ तोड़ने की कोशिश है।

आज हालात इतने असमान हो गए हैं कि धार्मिक जुलूसों में खुलेआम नारे लगते हैं, मस्जिदों पर पत्थर फेंके जाते हैं, विरोध करने वालों को देशद्रोही, आतंकी, या देश विरोधी तत्व कहा जाता है। सरकार और न्यायपालिका, दोनों ही कई बार इस माहौल में चुप दिखाई देते हैं।

नतीजा यह है कि एक पूरी क़ौम — जिसने इस देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दीं — आज अपने ही वतन में डर, शक और असुरक्षा के साए में जी रही है। जिस देश के लिए उन्होंने फाँसी के फंदे को चूमा, आज उसी देश में उन्हें बार-बार यह साबित करना पड़ता है कि वे “देशभक्त” हैं।

e. दारुल उलूम देवबंद

हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग या फिर जिन्ना के विपरीत, दारुल उलूम देवबंद के उलेमा ने एक अलग राह चुनी — उन्होंने सत्ता की राजनीति से दूर रहकर “हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद” और “आज़ादी की लड़ाई” में धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि वतन और इंसाफ़ के नाम पर भाग लिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मौलाना महमूद हसन (शेख़ुल हिंद) जैसे नेताओं ने साफ़ कहा कि —

“इस्लाम और वतन से वफ़ादारी में कोई टकराव नहीं।”

देवबंद की यह विचारधारा उस दौर में “धर्म के ऊपर राष्ट्र” की भावना का प्रतीक बनी। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, जेल गए, फाँसी के फंदे तक पहुँचे — पर किसी विदेशी या अलग राष्ट्र के विचार को नहीं अपनाया।

यहीं से भारतीय मुसलमान दो स्पष्ट धाराओं में बँट गए — एक, जिन्ना की मुस्लिम लीग जो “कौमी राजनीति” में विश्वास रखती थी, और दूसरी, देवबंद की “मिल्ली और वतनपरस्त इस्लामी सोच” जो “एक साझा भारत” की बात करती थी।

5. विभाजन और धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय

“वो मुल्क जहाँ मज़हब से ऊपर इंसान था,

जहाँ तिरंगे में हर रंग समान था।

वो ज़मीन अब सवालों से घायल है,

कहीं मंदिर की जंग, कहीं मस्जिद का मायाल है।

वो आज़ादी जो सबकी थी, अब कुछ की ज़ुबाँ में है,

कभी भीड़ का नारा, कभी सत्ता के गुमान में है।

ना मुसलमान सुरक्षित, ना दलित, ना आदिवासी,

हर कोने में “हम” और “वो” की दीवार खड़ी दिखाई दी।

पर अब भी उम्मीद बाकी है उस संविधान की लौ में,

जो कहता है — “सबका भारत”, बस इंसान हो तू, मज़हब नहीं नाम में।”

भारत के इतिहास में 1940 का दशक वह दौर था जब स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की परिभाषा के संघर्ष में भी बदल गया था। एक ओर “हिंदू राष्ट्र” की विचारधारा उभर रही थी, वहीं दूसरी ओर “मुस्लिम राष्ट्र” की मांग तेज़ हो रही थी। ब्रिटिश शासन की ‘Divide and Rule’ (फूट डालो और राज करो) नीति ने इन वैचारिक मतभेदों को गहरा किया, और समाज के भीतर अविश्वास की खाई बननी शुरू हुई।

16 अगस्त 1946 को आयोजित ‘Direct Action Day’ ने उस तनाव को हिंसक रूप में बदल दिया। बंगाल सहित कई हिस्सों में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए, और अंततः 1947 का विभाजन मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदल गया। लगभग 15 लाख लोग मारे गए, और 1.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए। विभाजन ने न केवल सीमाएँ बदलीं, बल्कि भारतीय समाज के मानस में भय, असुरक्षा और धार्मिक पहचान की राजनीति की स्थायी रेखा खींच दी।

A.राष्ट्रवाद की वैचारिक ध्रुवीकरण

विभाजन से पहले और बाद का भारत दो प्रकार के राष्ट्रवाद के बीच झूलता रहा। एक तरफ, संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं ने किया, वहीं दूसरा, सांस्कृतिक/धार्मिक राष्ट्रवाद, जिसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) जैसे संगठनों ने परिभाषित किया।

1925 में स्थापित RSS ने शुरू में स्वयं को “सांस्कृतिक संगठन” के रूप में प्रस्तुत किया, परंतु स्वतंत्रता के बाद उसने ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया। RSS से जुड़े संगठनों के माध्यम से यह विचार धीरे-धीरे जनसंघ (1951) और बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP, 1980) के रूप में राजनीतिक ताकत में परिवर्तित हुआ। इन संगठनों का तर्क था कि भारत की पहचान “हिंदू सभ्यता” से परिभाषित होनी चाहिए जबकि उनके आलोचकों के अनुसार यह दृष्टिकोण भारत की बहुलतावादी और समावेशी आत्मा के विपरीत था।

B. कांग्रेस और धर्मनिरपेक्षता का संतुलन

स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रवादी संगठन था, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के नेताओं को साथ जोड़ा।

लेकिन 1947 के बाद, स्वतंत्र भारत के भीतर सत्ता की राजनीति में कांग्रेस को बार-बार धार्मिक भावनाओं के दबाव और चुनावी समीकरणों से समझौता करना पड़ा।

हालाँकि नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता को भारत की आत्मा बताया, लेकिन समय के साथ कांग्रेस ने भी कई बार हिंदू बहुसंख्यक दबावों के आगे झुकने के संकेत दिए, चाहे वह अयोध्या विवाद में 1980 के दशक का रुख हो, या 1986 में शाह बानो केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुद्दे पर समझौता। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता भारत में एक राजनीतिक सिद्धांत से अधिक, चुनावी रणनीति में बदलती जा रही थी।

C. धार्मिक राजनीति का पुनरुत्थान और आज का परिदृश्य

1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ जैसे नारे और भावनात्मक अभियानों ने पहचान आधारित राजनीति को स्थायी स्वरूप दे दिया। 2014 के बाद, जब भाजपा ने निर्णायक बहुमत के साथ सत्ता प्राप्त की, तो हिंदुत्व की विचारधारा देश की नीतिगत और सांस्कृतिक धारा में प्रमुख स्थान ग्रहण करने लगी।

वर्तमान में, CAA–NRC विवाद, धार्मिक स्थलों पर दावे, और वस्त्र/भोजन/आस्था के आधार पर सार्वजनिक बहसों ने यह संकेत दिया है कि धार्मिक राष्ट्रवाद अब केवल एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि शासन की मानसिकता बन चुका है। वहीं, विपक्षी दल — जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस का साथ में सपा, बसपा, राजद, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दल आदि भी शामिल है, इस विमर्श के सामने अस्पष्ट और रक्षात्मक रुख अपनाए हुए हैं, जिससे एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष नैरेटिव कमजोर पड़ा है।

D.लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि यह एक “धर्मनिरपेक्ष गणराज्य” है, जहाँ राज्य किसी धर्म को न प्राथमिकता देगा, न विरोध करेगा। फिर भी, आज के माहौल में नागरिकता, आस्था, और पहचान — ये तीनों ही राजनीतिक विमर्श के केंद्र बन चुके हैं। यह परिस्थिति केवल शासन या विपक्ष की असफलता नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना की परीक्षा है।

भारत आज उस मोड़ पर है जहाँ उसे यह तय करना है कि क्या वह “सबका भारत” बनकर आगे बढ़ेगा, या फिर अपनी असाधारण विविधता को एक ही सांस्कृतिक ढाँचे में बाँधने की कोशिश करेगा। इतिहास गवाह है, विभाजन की रेखा मिटाई नहीं गई, केवल समय के साथ और गहरी हो गई है।

a. आदिवासी और दलित समुदाय

आज यह संघर्ष केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा। आदिवासी और दलित समुदाय भी इस उभरते हिंदूवादी राष्ट्रवाद की सामाजिक संरचना में हाशिये पर धकेले जा रहे हैं। जहाँ एक ओर उनके धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को “मुख्यधारा हिंदू संस्कृति” में समाहित करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी भूमि, पहचान और पूजा-पद्धति पर लगातार दावे किए जा रहे हैं।

दलितों के विरुद्ध हिंसा और सामाजिक भेदभाव के आंकड़े अब भी चौंकाने वाले हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण और ‘घर वापसी’ अभियानों ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया है। इन सबके बीच यह सवाल फिर उभरता है — क्या “सांस्कृतिक एकता” के नाम पर भारत की विविधता और सामाजिक न्याय को कुचलने का प्रयास हो रहा है?

विभाजन और धार्मिक राष्ट्रवाद” केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह भारत के वर्तमान का जीवंत प्रश्न है। जब राजनीति धार्मिक पहचान पर आधारित होने लगती है, तो लोकतंत्र अपनी मूल आत्मा “समानता और स्वतंत्रता” से दूर होता जाता है। भारत को आज फिर उसी साहस की ज़रूरत है। जिसने 1947 में उसे एक समावेशी राष्ट्र बनाया था, जहाँ किसी का धर्म नहीं, बल्कि उसकी नागरिकता और मानवता उसकी पहचान थी।

6. नेहरू युग (1947–64): आदर्श और यथार्थ के बीच

स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने जिस “धर्मनिरपेक्ष गणराज्य” का सपना देखा था, वह विचार में जितना आदर्शवादी था, व्यवहार में उतना ही चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ। संविधान ने समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी, लेकिन सत्ता और प्रशासन के उच्च स्तरों पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य रहा। 1947 के विभाजन ने मुस्लिम समाज को सामाजिक संदेह और राजनीतिक एकांत में धकेल दिया, जहाँ उन्हें न तो पाकिस्तान का हिस्सा माना गया, न पूरी तरह भारत के “अपनों” में स्वीकार किया गया।

नेहरू की धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ अक्सर “संवेदनशील तुष्टिकरण” के आरोपों में घिरी रहीं। हिंदूवादियों द्वारा हिंदूओ को बताया गया कि अल्पसंख्यकों को “विशेष रियायतें” दी जा रही हैं, जबकि अल्पसंख्यकों मे से एक मुस्लिम समाज ने महसूस किया कि उन्हें केवल प्रतीकात्मक सहानुभूति मिली रही, समान अवसर नहीं।

A. भाषा और संस्कृति

उर्दू भाषा, जो कभी भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती थी, धीरे-धीरे सरकारी संरक्षण और शैक्षिक ढांचे से बाहर कर दी गई।

यह सांस्कृतिक उपेक्षा केवल भाषा की नहीं, बल्कि पहचान के मिटने की प्रक्रिया थी, जो आगे चलकर मुस्लिम युवाओं में राजनीतिक बेदखली और आत्मसंकुचन के कारणों में से एक बनी बनी।

1950 के दशक में जब जबलपुर (1961) और अलीगढ़ जैसे स्थानों पर पहले सांप्रदायिक दंगे भड़के, तब यह स्पष्ट हो गया कि भारत की धर्मनिरपेक्षता केवल संवैधानिक आदर्श तक सीमित थी, नागरिक सुरक्षा और सामाजिक समानता अभी भी अधूरी थीं। कांग्रेस, जो स्वतन्त्रता आंदोलन की सर्वसमावेशी शक्ति थी, धीरे-धीरे हिंदू बहुमत की वैचारिक संवेदनशीलता और मुस्लिम असुरक्षा दोनों के बीच र्सिफ संतुलन साधने में लगी रही, देश की मूल आत्मा के विरूध जाने वाले लोग, संगठन व कारको पर सख्त कार्यवाही नही की, जिससे उनके हौसले बढते गये। दूसरी ओर, मुस्लिम लीग जैसी राजनेतिक पार्टी का पाकिस्तान तक ही सिमट जाना भारत के मुसलमानों को नेतृत्वविहीन कर गया।

नेहरू युग एक विरोधाभास से भरा हुआ रहा। एक ओर धर्मनिरपेक्षता का आदर्श, दूसरी ओर समाज में बढ़ती वैचारिक दरारें, आज के भारत की सामाजिक व राजनीतिक गहराई मे दिखाई देती हैं। जहाँ एक ओर बहुसंख्यक राष्ट्रवाद सत्ता का नैरेटिव बन चुका है, वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम अब भी अपने समान नागरिक स्थान और सांस्कृतिक सम्मान की तलाश में है। नेहरू का भारत “एकता में विविधता” का प्रतीक था, पर उसका अधूरा वादा आज भी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी बना हुआ है।

B. हिंदूवाद की जड़ें, धर्मनिरपेक्षता की मजबूरियाँ

स्वतंत्रता के बाद का भारत बँटे हुए समाज, टूटी अर्थव्यवस्था और सांप्रदायिक भय से घिरा हुआ था। विभाजन के बाद लगभग 1 करोड़ हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए जबकि देश में लगभग 3.5 करोड़ मुसलमान रह गए जिन्हें लगातार “वफादारी की परीक्षा” से गुजरना पड़ा।

ऐसे माहौल में हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों (जैसे आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा) को एक नया सामाजिक आधार मिला, क्योंकि उन्होंने खुद को “राष्ट्र रक्षा” और “संस्कृति बचाने” के प्रतीक के रूप में पेश किया।

a. अब सवाल उठता है क्या नेहरू स्वयं इन्हें बढ़ावा दे रहे थे?

नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। परंतु, उनकी नीतिगत कमजोरियों और राजनीतिक प्राथमिकताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से हिंदूवादी ताकतों को ज़मीन दी।

i. नेहरू की “धर्मनिरपेक्षता” बनाम ज़मीनी हकीकत

नेहरू का दृष्टिकोण पश्चिमी सेक्युलरिज़्म पर आधारित था, पश्चिमी देशों में धर्म (religion) व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। जोकि भारत जैसे बहुधार्मिक राष्ट्र के लिये सही भी था। लेकिन भारत में धर्म केवल पूजा नहीं, सामाजिक पहचान और राजनीतिक अस्तित्व का भी हिस्सा था। इस disconnect के कारण उन्होंने बहुसंख्यक भावनाओं को “reactionary” कहकर नज़रअंदाज़ किया, जबकि ये भावनाएँ जमीनी राजनीति में बढ़ रही थीं। यही वह खाली जगह थी, जहाँ संघ परिवार और जनसंघ ने “हिंदू अस्मिता” का झंडा उठा लिया।

कांग्रेस ने नेहरू के समय से ही धर्मनिरपेक्षता को राज्य का मूल सिद्धांत माना, पर उसने कभी भी धर्मनिरपेक्षता की सामाजिक जड़ों को मज़बूत नहीं किया। वह लगातार “संतुलन” की राजनीति खेलती रही कभी हिंदू भावनाओं को शांत रखने के लिए चुप्पी, कभी मुस्लिम असंतोष को रोकने के लिए प्रतीकात्मक कदम। यही अस्पष्टता धीरे-धीरे हिंदू राष्ट्रवाद के लिए वैचारिक जमीन बन गई। RSS और BJP ने इसे “pseudo secularism” कहा और जनता को यह समझाया कि “कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करने में हिंदू हित भूल गई।” जबकि हकीकत में कांग्रेस न तो अल्पसंख्यक सुरक्षा दे पाई, न बहुसंख्यक विश्वास।

ii. मुस्लिम नेतृत्व का अभाव और Congress की राजनीति

1947 विभाजन के बाद ‘मुस्लिम लीग’ भारत से खत्म हो गई, और उस समय मुस्लिम समाज का शिक्षित और नेतृत्व वर्ग (elite class), जिनमें बड़े व्यापारी, ज़मींदार और राजनीतिक नेता शामिल थे, अधिकतर पाकिस्तान चले गए। भारत में रह गए मुसलमान अचानक नेतृत्वहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से असुरक्षित हो गए। आज़ादी के बाद उन्हें अक्सर “विभाजन के ज़िम्मेदार” के रूप में देखा गया, कांग्रेस में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सांकेतिक था, प्रभावशाली नहीं। नेहरू ने जानबूझकर “मुस्लिम राजनीति” को बढ़ने नहीं दिया, ताकि धर्म आधारित राजनीति के पुनरुत्थान का आरोप उन पर न लगे। पर इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम समाज की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व किसी की प्राथमिकता नहीं रहीं। जिससे भारतीय मुसलमानों के मन में अविश्वास और असुरक्षा की गहरी भावना घर कर गई। धीरे-धीरे यह स्थिति एक स्थायी “हीनभावना” और नागरिक असमानता के एहसास में बदल गई,

जिसका प्रभाव आज भी सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दिखाई देता है।

iii. “तुष्टिकरण” बनाम “निष्क्रियता” की राजनीति

आज़ादी के बाद नेहरू ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। परंतु विभाजन की भयावह पृष्ठभूमि में मुसलमानों को लेकर समाज में गहरा अविश्वास था। इस माहौल में नेहरू की सरकार ने एक नाज़ुक संतुलन साधने की कोशिश की मुसलमानों को भरोसा देने और बहुसंख्यक असंतोष को टालने की मुसलमानों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि नया भारत उनका भी है, सरकार ने कुछ प्रतीकात्मक कदम उठाए जैसे:

- मुस्लिम पर्सनल लॉ को बनाए रखना (जबकि अन्य धर्मों के कानूनों में सुधार हुआ),

- अल्पसंख्यक आयोग, मदरसों और उर्दू शिक्षा की बात करना, पर देना नहीं

तुष्टिकरण नहीं, बल्कि निष्क्रियता

पर सच्चाई यह थी कि इन प्रतीकात्मक कदमों के अलावा मुसलमानों के वास्तविक सामाजिक या आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कुछ ठोस नहीं किया गया। ना सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बढ़ी, ना शिक्षा में प्रतिनिधित्व सुधरा, ना ही मुस्लिम इलाकों के विकास पर कोई ठोस नीति बनी। मुस्लिम समाज के पास राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक पहुँच और आर्थिक संसाधन तीनों की कमी बनी रही। यानि, उन्हें “दिलासा” तो मिला, “दायित्व” नहीं। इसलिए यह “तुष्टिकरण नहीं, बल्कि निष्क्रियता” थी, एक ऐसी नीतिगत चुप्पी, जिसने समस्या को सुलझाने के बजाय गहराया। इस दोहरे रवैये ने भारत की राजनीति को दो खेमों में बाँट दिया

- एक ओर हिंदू समाज, जिसे लगा कि मुसलमानों को अनुचित लाभ मिल रहा है,

- और दूसरी ओर मुस्लिम समाज, जिसे लगा कि सरकार केवल दिखावे की सहानुभूति दे रही है।

बहुसंख्यक आक्रोश

परिणामस्वरूप, दोनों समुदायों में असंतोष बढ़ा एक “बहुसंख्यक आक्रोश” और दूसरा “अल्पसंख्यक असुरक्षा” और यही भारत की आने वाली दशकों की राजनीति की मुख्य धुरी बन गई। इन कदमों से हिंदू राष्ट्रवादी शक्तियों (RSS, जनसंघ आदि) ने यह प्रचार शुरू किया कि “कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू हितों की अनदेखी कर रही है।” यहीं से “तुष्टिकरण की राजनीति” (Appeasement Politics) का आरोप जन्मा जो आज तक भारत की राजनीतिक भाषा में जीवित है।

नेहरू ने हिंदू कट्टरपंथियों को शांत करने के लिए मुसलमानों को दिखावटी सहानुभूति दी, जैसे पर्सनल लॉ बनाए रखना या अल्पसंख्यक आयोग की बातें करना पर वास्तव में कोई नीतिगत सशक्तिकरण नहीं हुआ। इससे एक दोहरी छवि बनी:

यहीं से “तुष्टिकरण बनाम बहुसंख्यक आक्रोश” की राजनीति की नींव पड़ी।

इस “तुष्टिकरण बनाम निष्क्रियता” की नीति ने RSS, जनसंघ, और बाद में BJP जैसी ताकतों को यह नैरेटिव दिया कि “कांग्रेस सेक्युलर नहीं, मुस्लिमपरस्त है।” और मुस्लिम समाज को यह विश्वास दिलाया कि “कोई भी सरकार वास्तव में हमारी भागीदारी नहीं चाहती।”

यह विश्वास और प्रतिनिधित्व की खाई आज भी कायम है जहाँ हर चुनाव में “धर्मनिरपेक्षता” और “हिंदू राष्ट्रवाद” दो प्रतिस्पर्धी विचारधाराएँ बनकर खड़ी हो जाती है। असल मुद्दे कहीं दूर छूट जाते हैं।

नेहरू ने साम्प्रदायिक तनाव को शब्दों और प्रतीकों से संभालने की कोशिश की, पर नीतिगत स्तर पर असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। नतीजा भारत में आज तक “धर्मनिरपेक्षता” और “बहुसंख्यकवाद” एक साथ मौजूद हैं, और “तुष्टिकरण बनाम निष्क्रियता” की यह कहानी अभी भी भारतीय राजनीति की रीढ़ में बसी है।

iv. आरएसएस का पुनर्गठन और जनसंघ का उदय

1948 में महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया। हत्या का आरोप नाथूराम गोडसे पर लगा, जो पूर्व में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से जुड़ा हुआ था। इस संबंध के कारण तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया उसे “सांप्रदायिक विष फैलाने वाला संगठन” कहा गया।

हालाँकि, 1949 में जब आरएसएस ने अपने संविधान में यह वचन दिया कि वह सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करेगा और राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब सरदार पटेल के दबाव और संवाद के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। यह क्षण संघ के लिए “राजनीतिक पुनर्जन्म” जैसा था क्योंकि अब वह खुद को “प्रतिबंधित संगठन” से “राष्ट्रवादी सांस्कृतिक आंदोलन” के रूप में पुनर्परिभाषित करने में सफल हुआ।

जल्द ही आरएसएस ने महसूस किया कि भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा केवल विचारधारा से नहीं, बल्कि राजनीतिक भागीदारी से प्रभावित होगा।इसी रणनीतिक सोच के तहत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1951 में भारतीय जनसंघ (Bharatiya Jana Sangh) की स्थापना हुई जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वैचारिक नींव बनी।

“समावेशी भारत” और “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद”

जनसंघ, आरएसएस की शाखाओं से वैचारिक प्रेरणा और कार्यकर्ता बल दोनों प्राप्त करता था। इसने खुद को कांग्रेस के “धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद” के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया एक ऐसे दल के रूप में जो “हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवाद” को भारत की आत्मा मानता था।

नेहरू की नीतियों को जनसंघ ने “मुस्लिम पक्षधर” और “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कमजोर” बताया। उसका तर्क था कि नेहरू की धर्मनिरपेक्षता “अल्पसंख्यक तुष्टिकरण” में बदल गई है, और “हिंदू समाज” को उसके अपने देश में “दूसरे दर्जे का नागरिक” बना रही है। यह राजनीतिक नैरेटिव उस दौर के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं से मेल खाने लगा, जो विभाजन के बाद असुरक्षा और आक्रोश की मानसिकता में जी रहा था।

जनसंघ ने पहली बार इस भावना को राजनीतिक भाषा दी। यह कहा जाने लगा कि “कांग्रेस केवल मुसलमानों को खुश करती है, जबकि जनसंघ हिंदू पहचान और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करता है।” यहीं से भारतीय राजनीति में “धर्मनिरपेक्षता बनाम राष्ट्रवाद” की बहस स्थायी रूप से प्रवेश कर गई।

1950 के दशक में जनसंघ भले ही चुनावी तौर पर छोटा दल रहा हो, पर उसने विचार की राजनीति में बड़ी जगह बना ली थी। उसके संगठनात्मक ढाँचे में संघ के कार्यकर्ता मुख्य आधार बने जो राष्ट्र, संस्कृति और धर्म के बीच कोई विभाजन नहीं मानते थे।

उनके लिए भारत की आत्मा “हिंदू सभ्यता” थी, और कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष मॉडल “औपनिवेशिक प्रभाव की विरासत” माना गया।

जनसंघ के इस उदय ने आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति की दिशा तय की, जहाँ “सेक्युलर भारत” और “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद”

दो समानांतर विचारधाराओं के रूप में आमने-सामने खड़े हो गए।

v. नतीजा: “नेहरू की धर्मनिरपेक्षता” की कीमत

नेहरू जी की सोच चाहे जो भी रही हो, लेकिन सच तो यह है कि नेहरू न तो मुसलमानों को वास्तविक सामाजिक–राजनीतिक सुरक्षा दिला पाए, और न ही हिंदू समाज की सांस्कृतिक असुरक्षा और विभाजन की पीड़ा को शांत कर सके। उनकी नीतियों ने दोनों समुदायों में समानांतर अविश्वास को जन्म दिया, मुसलमानों को लगा कि वे केवल प्रतीकात्मक “सहमति” के पात्र हैं, और हिंदू वर्ग को लगा कि राज्य उनकी आस्थाओं की अनदेखी कर रहा है।

इस द्वंद्व ने भारत के लोकतंत्र में एक गहरी राजनीतिक रिक्तता पैदा की, एक ऐसा वैचारिक खालीपन जिसे बाद में आरएसएस और जनसंघ ने भर दिया, अपने “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” के नैरेटिव के माध्यम से। यहीं से भारत की राजनीति का स्वर धीरे-धीरे बदलने लगा

“धर्मनिरपेक्षता” के आदर्श से “पहचान आधारित राष्ट्रवाद” की ओर।

7. कांग्रेस का स्वर्णकाल (1964–80): प्रतीकात्मक समावेश, वास्तविक बहिष्कार

नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के दौर का भारत भले ही “कांग्रेस का स्वर्णकाल” कहा जाता है, जब सत्ता पर उसका लगभग पूर्ण वर्चस्व था और विपक्ष केवल प्रतीक मात्र का था । पर इसी काल में भारतीय मुसलमानों के सामाजिक और राजनीतिक हाशियाकरण (marginalization) की जड़ें और गहरी हो गईं।

कांग्रेस ने मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से ‘वोट बैंक’ के रूप में देखा चुनावों में समर्थन के लिए तो उन्हें आवश्यक माना गया, पर विकास योजनाओं, प्रशासनिक पदों, और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी नगण्य रही।

शहरों में मुस्लिम गेट्टोकरण (Ghettoization) तेज़ हुआ दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़, और हैदराबाद जैसे शहरों में अल्पसंख्यक मोहल्ले धीरे-धीरे आर्थिक अलगाव और असुरक्षा के प्रतीक बन गए।

शिक्षा और रोज़गार में पिछड़ापन बढ़ता गया,सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी लगातार घटती रही। 1951 में जहां सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 8% थी, वह 1980 तक घटकर 4% से भी कम रह गई। उर्दू, जो कभी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी, अब “मुस्लिम भाषा” का ठप्पा लेकर संस्थागत उपेक्षा का शिकार हो चुकी थी।

A. बांग्लादेश युद्ध (1971): नई भू-राजनीति, पुरानी असुरक्षा

1971 के बांग्लादेश युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत ने दक्षिण एशिया की मुस्लिम राजनीति को झकझोर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के टूटने के बाद यह पहली बार स्पष्ट हो गया कि “मुस्लिम एकता” का विचार भौगोलिक या राजनीतिक वास्तविकता नहीं है। लेकिन भारत के मुसलमान, जिन्हें उम्मीद थी कि यह विभाजन उनके प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण को नरम बनाएगा, वास्तव में और अधिक हाशिए पर चले गए। “देशभक्ति साबित करने” का दबाव पहले से अधिक बढ़ गया। उनके लिए राष्ट्रवाद की कसौटी वही रही, वह कितनी बार “भारत माता की जय” कहता है,

या “पाकिस्तान” से कितनी दूरी दिखाता है।

क्योंकि 1971 का बांग्लादेश युद्ध न केवल भारत–पाक युद्ध था, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में “मुस्लिम पहचान बनाम राष्ट्रीय निष्ठा” का सबसे बड़ा परीक्षण भी था। आइए आपको मैं “भारतीय मुसलमानों की भूमिका एक नागरिक और सैनिक के रूप में”, “सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल”, ” राजनीतिक प्रभाव और परिणाम” आदि तीन स्तरों पर समझते हैं:

a. भारतीय मुसलमानों की भूमिका — “राष्ट्र के सिपाही” के रूप में

1971 के युद्ध में भारत के सैनिक बलों में हजारों मुसलमान शामिल थे, जो पूरी निष्ठा से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े।

भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में मुसलमान अधिकारी और जवान सक्रिय रूप से मोर्चे पर थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल हमीद (युद्ध नायक 1965) की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कई मुस्लिम अफसरों ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध में हिस्सा लिया। कैप्टन हबीब अहमद, मेजर अहमदुल्ला खान, और नायक मोहम्मद युनूस जैसे नाम भारतीय यूनिट्स में दर्ज हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में सीधा योगदान दिया।

मुसलमानों के लिए यह युद्ध “इस्लाम बनाम इस्लाम” नहीं था, बल्कि “मानवता बनाम उत्पीड़न” का युद्ध था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना (जो मुस्लिम बहुल थी) ने बंगाली मुसलमानों पर ही अत्याचार किए थे, ढाका विश्वविद्यालय नरसंहार, ऑपरेशन सर्चलाइट, और महिलाओं के साथ हिंसा इसके उदाहरण हैं।

इसलिए भारत के मुसलमानों ने इस युद्ध को धर्म का नहीं, न्याय का युद्ध माना।

b. भारत की जनता और मुसलमान समाज — भावनात्मक एकजुटता

भारत में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और केरल में मुसलमानों ने शरणार्थियों के लिए राहत शिविरों में काम किया, कई सामाजिक संगठनों ने बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयाँ भेजीं। दिल्ली और कोलकाता के मुस्लिम बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और छात्रों ने मुक्ति वाहिनी (Bangladesh Liberation Front) के समर्थन में लेख लिखे, और जनसभाओं में पाकिस्तान की सैन्य बर्बरता की आलोचना की।

इस दौर में यह साफ हुआ कि भारतीय मुसलमानों की पहचान “पाकिस्तानी मुसलमानों” से अलग और स्वतंत्र है। वे भारतीय राष्ट्रवाद के साथ खड़े थे, और उन्होंने साबित किया कि “धार्मिक समानता” से ज़्यादा “नैतिक समानता” महत्वपूर्ण है।

c. राजनीतिक प्रभाव — निष्ठा पर संदेह और नई उम्मीदें

लेकिन इसके बावजूद, कांग्रेस और मीडिया के एक हिस्से ने भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति को खुलकर प्रदर्शित नहीं किया।

क्योंकि नेरेटिव तब भी “मुसलमान = संदेह” की दीवार में उलझा हुआ था। सरकार ने मुस्लिम सैनिकों या संगठनों की विशेष सराहना से परहेज़ किया ताकि “धर्म का नाम युद्ध में” न आए। सैधांतिक रूप से यह सही भी था, लेकिन, एक समाज जिसके पास बटवारे के बाद पाकिस्तान जाने का मौका था, पर जिसने नेहरू व गांधी जैसे नेताओ के धर्मर्निपेक्ष राष्ट्र की अवधारन पर यकीन कर भारत मे ही रहने का फैसला किया, आज अपनी पहचान के लिये संर्घष कर रहा था, देश के प्रति उसके प्यार को धोखे की नजर से देखा रहा था, युद्ध के बाद, कई जगहों पर उन्हें देखकर लोगो ने इशारों-इशारों में “देखा, पाकिस्तान टूट गया — मुसलमानों का राष्ट्र नहीं चल सकता” जैसे ताने कसते, जिससे भारतीय मुसलमानों में और गहरी मानसिक दूरी पैदा हुई। उन्हें लगा — “हम लड़े भी, फिर भी शक बाकी रहा।”

मूसलमानो का इस जंग मे अपने देश के प्रति समर्पण, भारत के अन्य समुदायों के दिलों से उनकी वफादारी के प्रति नकारात्मकता समाप्त कर सकती थी, पर सरकार व उनके द्वारा पोषित रेडियो या अखबारों ने जंग मे मूसलमानो के सहयोग को जनता के बीच नहीं लाया, जहां उन्हें प्रोत्साहित कर मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के इलज़ाम के डर व बहुसंख्यक हिंदू विचारधारा की वोट राजनीति से बचने के लिए पूरे समुदाय की भावनाओं के ऊपर अपनी राजनीति राखी यह परहेज़ मुसलमानों की भूमिका को अदृश्य बना गया।

d. एक ऐतिहासिक निष्कर्ष

1971 का युद्ध भारतीय मुसलमानों की निष्ठा की अग्निपरीक्षा था, और उन्होंने यह परीक्षा शानदार तरीके से दी। मूसलमान न केवल सैनिक मोर्चे पर डटे रहे, बल्कि सामाजिक और मानवीय स्तर पर भी पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश की आज़ादी के साथ खड़े रहे। पर राजनीतिक स्तर पर, उनका यह योगदान इतिहास की मुख्यधारा में दर्ज नहीं हुआ।

इसी कारण, आज जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, तो यह प्रश्न उठता है

“क्या भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति केवल संदेह मिटाने का प्रमाण रही, या राष्ट्र निर्माण की गाथा का हिस्सा मानी गई?”

B. आपातकाल (1975): भय, चुप्पी और राजनीतिक निष्क्रियता

1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था — एक ऐसा समय जब संविधान की आत्मा को सत्ता की सुरक्षा कवच में कैद कर दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने “राष्ट्रीय अनुशासन” और “राजनीतिक स्थिरता” के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और न्यायिक स्वतंत्रता तीनों पर ताला जड़ दिया।

लेकिन इस दमनकारी व्यवस्था का सबसे गहरा असर अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और दलितों पर पड़ा। जो समाज पहले ही हाशिये पर था, उसकी आवाज़ पूरी तरह मिटा दी गई।

a. मुसलमानों की आवाज़ — भय और सेंसरशिप के नीचे दब गई

आपातकाल में प्रेस पर सेंसरशिप थी, सभाएँ प्रतिबंधित थीं, और असहमति को “राजद्रोह” कहा जाने लगा। मुसलमान पत्रकार, उर्दू अख़बार और बुद्धिजीवी — जो पहले से ही सीमित स्थान पर थे — अब लगभग मूकदर्शक बन गए।

उर्दू प्रेस, जो मुस्लिम समाज की एकमात्र बौद्धिक धारा थी, को शासन की भाषा नीति और सेंसरशिप दोनों ने घुटनों पर ला दिया। कई संपादकों को चेतावनियाँ दी गईं, कुछ प्रकाशन बंद कर दिए गए। इस भय के माहौल में मुसलमान समाज का राजनीतिक विमर्श ठहर गया, लोग केवल “सुरक्षित चुप्पी” को ही समझदारी मानने लगे।

b. तुर्कमान गेट की त्रासदी — शहरी मुस्लिम गरीबों पर राजकीय प्रहार

आपातकाल का सबसे अमानवीय चेहरा तुर्कमान गेट (दिल्ली) की घटना थी। “शहरी पुनर्विकास” और “स्लम हटाओ” अभियान के नाम पर दिल्ली के पुराने मुस्लिम इलाक़ों में बुलडोज़र चलाए गए, घर तोड़े गए, और विरोध करने वालों पर पुलिस ने गोली चलाई। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों बेघर हो गए यह आधुनिक भारत में राज्य प्रायोजित हिंसा का प्रतीक बन गया। तुर्कमान गेट केवल एक भौतिक विनाश नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि “कमज़ोर नागरिकों की सुरक्षा, सत्ता की प्राथमिकता नहीं है।”

c. जबरन नसबंदी — सामाजिक नियंत्रण का क्रूर चेहरा

आपातकाल का दूसरा डरावना चेहरा था, जबरन नसबंदी अभियान, जिसका लक्ष्य मुख्यतः गरीब, दलित और मुसलमान बने। सरकारी अधिकारियों पर “नसबंदी के कोटे” पूरे करने का दबाव था, जिसके चलते झुग्गियों, कस्बों और अल्पसंख्यक बस्तियों में डर, अफवाह और अपमान का वातावरण बन गया।

कई रिपोर्टों में यह दर्ज है कि मुस्लिम पुरुषों को सड़कों से पकड़कर ले जाया गया, और बिना सहमति के नसबंदी कर दी गई। यह केवल शरीर पर नियंत्रण नहीं था यह राज्य का नागरिक के शरीर और गरिमा पर स्वामित्व जताने का प्रतीक था।

d. राजनीतिक निष्क्रियता और मुस्लिम नेतृत्व का क्षरण

इस काल ने भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक रूप से और कमजोर कर दिया। कांग्रेस के भीतर जो कुछ नाममात्र का “मुस्लिम प्रतिनिधित्व” था, वह भी भय और सत्ता के दबाव में निष्क्रिय हो गया। मौलाना आज़ाद की पीढ़ी के बाद जो वैचारिक नेतृत्व उभर सकता था, वह इंदिरा गांधी की केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली में दब गया।

इस समय उर्दू पत्रकारिता, छात्र संगठनों और मदरसा सुधार जैसे विमर्श पूरी तरह ठहर गए। मुसलमान समाज के भीतर एक गहरी थकान और “राजनीतिक निराशा” घर कर गई।

e. हिंदू संगठनों की मौन रणनीति

जहाँ कांग्रेस सत्ता के बोझ में फंसी थी, वहीं आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठन आपातकाल के दौरान भूमिगत होकर “लोकतंत्र की पुनर्स्थापना” के नाम पर जन-समर्थन जुटाने लगे। आपातकाल की समाप्ति (1977) के बाद यही संगठन “लोकतंत्र बचाने वाले” के रूप में उभरे और इस नैरेटिव ने हिंदू राष्ट्रवाद को नैतिक वैधता दे दी।

यानी, आपातकाल की अति-केंद्रित कांग्रेस शासन ने अनजाने में हिंदू राजनीति को पुनर्जीवित कर दिया। इस दौर की “सत्ता की चुप्पी” ने आने वाले दशकों में बहुसंख्यक assertiveness का बीज बो दिया।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दर्पण था जिसमें दिखा कि जब सत्ता निरंकुश होती है, तो सबसे पहले हाशिये के लोग कुचले जाते हैं।

मुसलमान, दलित और गरीब तबके के लिए यह सिर्फ़ राजनीतिक दमन नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट था।

आपातकाल ने यह सिखाया कि लोकतंत्र केवल मतदान से नहीं, बल्कि डर से मुक्त नागरिकता से जीवित रहता है। और जब कोई वर्ग डर में जीने लगता है, तो वह लोकतंत्र का सबसे कमजोर, पर सबसे सच्चा प्रतिबिंब बन जाता है।

C. “धर्मनिरपेक्षता” का राजनीतिक हथियार

इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक उपकरण (political tool) की तरह इस्तेमाल किया। एक ओर वह चुनावों में “सांप्रदायिकता के खिलाफ” खड़ी दिखाई दीं, दूसरी ओर हिंदू भावनाओं को भी सूक्ष्म रूप से साधने लगीं। 1970 के दशक के अंत तक कांग्रेस ने समझ लिया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ “धर्म से दूरी” नहीं, बल्कि “धर्म के समीकरणों का प्रबंधन” है। यही वह दौर था जब “वोट बैंक” राजनीति ने स्थायी रूप ले लिया जहाँ मुसलमानों से वादा किया गया “सुरक्षा का”, पर दिया गया “सिर्फ प्रतिनिधित्व का भ्रम”।

इंदिरा युग में सेक्युलरिज़्म का अर्थ — सिद्धांत नहीं, समीकरण

भारत की आज़ादी के बाद धर्मनिरपेक्षता को एक संवैधानिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया था एक ऐसा सिद्धांत जो राज्य को धर्म से समान दूरी बनाए रखने की प्रेरणा देता है। लेकिन 1960 के दशक के मध्य से, और विशेष रूप से इंदिरा गांधी के शासनकाल (1966–84) में, धर्मनिरपेक्षता का यह आदर्श राजनीतिक औजार (Political Tool) बन गया।

a. “सांप्रदायिकता के खिलाफ” एक मुखौटा

इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से खुद को “सांप्रदायिकता के खिलाफ लौह स्त्री” के रूप में पेश किया। उनके भाषणों में धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय की बातें गूंजती थीं। उन्होंने आरएसएस, जनसंघ और हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति पर बार-बार प्रहार किए और इस तरह कांग्रेस को “धर्मनिरपेक्ष दल” की छवि दी। लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति की बिसात कुछ और थी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि भारत का सामाजिक ढांचा धार्मिक भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे एक ऐसी रणनीति अपनाई, जिसमें “धर्म को नकारना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना” ही धर्मनिरपेक्षता बन गया।

b. हिंदू भावनाओं का सूक्ष्म दोहन

1970 के दशक तक आते-आते इंदिरा गांधी को यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू समाज में एक बढ़ती हुई “बहुसंख्यक असुरक्षा” है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और देश के भीतर के दंगों से पोषित हो रही थी।

उन्होंने इस भावना को सीधे नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से साधना शुरू किया।

- 1971 के बांग्लादेश युद्ध की जीत को उन्होंने “भारतीय अस्मिता” की विजय के रूप में पेश किया, यह एक ऐसा राष्ट्रवादी भाव था जिसमें धर्मनिरपेक्षता और हिंदू गौरव दोनों एक साथ समाहित थे।

- उनके भाषणों में “भारत माता”, “शक्ति”, “त्याग”, “बलिदान” जैसे प्रतीकों का प्रयोग बढ़ा, जो भावनात्मक स्तर पर बहुसंख्यक समाज को आकर्षित करते थे।

- 1983 में जम्मू में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, उन्होंने कहा “कांग्रेस ही असली राष्ट्रवाद की वाहक है।” यह कथन सीधे जनसंघ–भाजपा के “छद्म राष्ट्रवाद” पर प्रहार था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से “धार्मिक राष्ट्रवाद” को ही वैधता देता था।

c. वोट बैंक का युग — सुरक्षा के बदले भ्रम

इसी काल में “वोट बैंक” राजनीति ने स्थायी रूप ले लिया। मुसलमानों से वादा किया गया “सुरक्षा” का, लेकिन दिया गया “सिर्फ प्रतिनिधित्व का भ्रम”। कांग्रेस ने कुछ मुस्लिम नेताओं और धार्मिक चेहरों को आगे बढ़ाया, पर उन्हें निर्णय-स्तर पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी।

मुसलमान समाज से उम्मीद की गई कि वह “कांग्रेस को वोट देकर अपनी सुरक्षा खरीदे”, जबकि उनकी शिक्षा, रोज़गार और आर्थिक स्थिति लगातार गिरती गई। इस दिखावटी सह-अस्तित्व ने एक नई विडंबना पैदा की जहाँ मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही “कम बुरा विकल्प” बन गई, और हिंदू समाज के एक हिस्से को यह लगने लगा कि कांग्रेस “मुस्लिम तुष्टिकरण” में लगी है।

यही वह दौर था जिसने आगे चलकर बहुसंख्यक राजनीति को वैचारिक आधार और मुस्लिम समाज को राजनीतिक अलगाव की तरफ़ धकेल दिया।

d. राजनीति का नया सिद्धांत: “धर्म से दूरी नहीं, समीकरणों का प्रबंधन”

इंदिरा गांधी के समय तक आते-आते कांग्रेस ने समझ लिया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ “धर्म से दूरी” नहीं, बल्कि “धर्म के समीकरणों का प्रबंधन” है। यह वह दौर था जब सरकारें यह तय करने लगीं कि किस वर्ग की धार्मिक भावना को कैसे “संतुलित” किया जाए।

- यदि हिंदू नाराज़ हैं तो “राष्ट्रीय एकता” की बात करो।

- यदि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो “अल्पसंख्यक अधिकार” की बात करो।

- और यदि दोनों नाराज़ हों तो “देशहित” और “विकास” का नारा दो।

यह Equilibrium Politics थी जहाँ विचारधारा नहीं, भावनाओं का गणित शासन करता था।

इंदिरा गांधी का काल इस मायने में निर्णायक था कि धर्मनिरपेक्षता एक नैतिक मूल्य से गिरकर एक चुनावी रणनीति बन गई। उस दौर की कांग्रेस ने जो रास्ता चुना वही आगे चलकर भारतीय राजनीति की स्थायी प्रवृत्ति बन गया। आज जब कोई भी दल “सेक्युलर” कहता है,

तो उसके पीछे प्रश्न यही गूंजता है

“क्या वह धर्म से दूर है, या धर्म के समीकरणों में दक्ष?”

D. हिंदू संगठनों का उभार: वैचारिक प्रतिरोध से राजनीतिक चुनौती

जब “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” धीरे-धीरे “राजनीतिक शक्ति” में बदलने लगा 1970 के दशक के मध्य में जब कांग्रेस अपने “धर्मनिरपेक्ष ब्रांड” को बचाने में व्यस्त थी, देश के एक और हिस्से में एक शांत, संगठित और दीर्घकालिक आंदोलन आकार ले रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उससे जुड़ी विचारधारा का।

यह वही दौर था जब भारत के राजनीतिक परिदृश्य में “हिंदू पहचान” केवल एक सामाजिक भावना नहीं रही, बल्कि राजनीतिक अभिव्यक्ति का रूप लेने लगी।

a. आपातकाल: दमन के बीच वैचारिक अवसर

1975–77 का आपातकाल, जहाँ एक ओर लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय था, वहीं दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के लिए अवसर साबित हुआ।

कांग्रेस सत्ता के केंद्रीकरण और दमन में उलझी थी, मीडिया चुप था, विपक्ष बिखरा हुआ था पर आरएसएस भूमिगत होकर सक्रिय था। उसने आपातकाल के विरोध को “राष्ट्रवाद बनाम तानाशाही” की भाषा में परिभाषित किया। यह एक चालाक वैचारिक बदलाव था अब आरएसएस केवल “हिंदू गौरव” की बात नहीं कर रहा था, बल्कि “लोकतंत्र की रक्षा” के नाम पर अपनी छवि को वैध राजनीतिक आंदोलन में बदल रहा था।

हजारों संघ कार्यकर्ता जेल गए, और जब आपातकाल खत्म हुआ, तो जनता के मन में यह धारणा बन गई कि —

“कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला, पर आरएसएस ने उसे बचाया।”

यह नैरेटिव आने वाले दशकों में हिंदू राष्ट्रवाद को नैतिक वैधता देने की नींव बना।

b. जनसंघ से जनता पार्टी तक — वैचारिक कीर्ति की राजनीतिक फसल

1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तो पूरे देश में “कांग्रेस विरोधी लहर” उठी। `विपक्षी दलों के गठबंधन जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और इसमें जनसंघ (RSS समर्थक गुट) एक प्रमुख घटक था। यह भारतीय राजनीति में हिंदू संगठनों की पहली औपचारिक एंट्री थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का “जनसंघ” अब सत्ता के गलियारों में था, और आरएसएस के हजारों कार्यकर्ता सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने लगे।

भले ही जनता पार्टी की सरकार अधिक समय तक नहीं चली, लेकिन इसने एक मनोवैज्ञानिक सीमा तोड़ दी अब हिंदू राष्ट्रवाद केवल “सांस्कृतिक प्रतिरोध” नहीं, बल्कि “राजनीतिक विकल्प” बन चुका था।

c. वैचारिक रूपांतरण: ‘हिंदू’ से ‘राष्ट्रवादी’ तक

1970 के दशक तक आरएसएस की भाषा “धर्म” की थी, लेकिन 1980 के दशक में यह भाषा “राष्ट्र” में बदलने लगी। संघ ने अपने प्रचार तंत्र, शाखाओं, और शिक्षा संस्थानों के माध्यम से “हिंदू राष्ट्रवाद = भारतीय राष्ट्रवाद” का समीकरण स्थापित करना शुरू किया।

- स्कूलों और संघ शाखाओं में “भारत माता”, “संस्कृति रक्षक”, “गौरव” जैसे प्रतीकों को राष्ट्रप्रेम की परिभाषा से जोड़ा गया।

- जनसंघ के नेता (जो बाद में भाजपा बने) खुले तौर पर “पंथ-निरपेक्षता” की आलोचना करने लगे।

- और यह तर्क दिया जाने लगा कि “अगर 80% आबादी हिंदू है, तो उसका राष्ट्रीय चरित्र भी हिंदू होगा।”

यह वैचारिक बदलाव कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के जवाब में आया, पर परिणामस्वरूप भारत की राजनीति एक नए ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चली।

d. कांग्रेस की विफलता, आरएसएस की अवसरवादिता

कांग्रेस जहाँ अपनी “सेक्युलर छवि” के प्रबंधन में उलझी रही, वहीं आरएसएस ने जमीनी स्तर पर शिक्षा, सेवा और संगठन का नेटवर्क खड़ा कर लिया। गांवों में शाखाएँ, शहरों में सेवा संस्थान, और युवा वर्ग में सांस्कृतिक गौरव का प्रचार यह सब उस समय किया गया जब अन्य दल दिल्ली की सत्ता में व्यस्त थे। धीरे-धीरे आरएसएस ने यह साबित कर दिया कि “राजनीति केवल चुनाव से नहीं, संगठन और वैचारिक निरंतरता से भी चलती है।”

e. कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता बनाम आरएसएस का राष्ट्रवाद

1970–80 का दशक भारतीय राजनीति में द्वंद्व का युग था एक ओर इंदिरा गांधी की धर्मनिरपेक्षता “राजनीतिक हथियार” बन रही थी, और दूसरी ओर आरएसएस–जनसंघ का राष्ट्रवाद “जन भावना” बनता जा रहा था। कांग्रेस का “धर्म से दूरी” वाला मॉडल धीरे-धीरे जनता के दिल से दूर हो गया, जबकि संघ का “संस्कृति आधारित राष्ट्रवाद” जनमानस में जगह बनाता चला गया। यही वह दौर था जहाँ से भारत की राजनीति “विचारधारा की लड़ाई” से निकलकर “पहचान की लड़ाई” में बदलने लगी।

E. निष्कर्ष

1947 के विभाजन के बाद भारतीय मुसलमान जिस असुरक्षा और अविश्वास के वातावरण में जीना सीख रहे थे, 1964 से 1980 के बीच वही वातावरण राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल गया। कांग्रेस के लिए मुसलमान “वोट बैंक” बन गए प्रतीकात्मक समावेश हुआ, पर वास्तविक सहभागिता नहीं। शिक्षा, रोज़गार और विकास की नीतियों में वे पीछे छूटते गए, और उनकी पहचान राजनीतिक सौदेबाज़ी का औज़ार बन गई।

इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक प्रबंधन की तकनीक में बदल दिया। वह एक ओर “सांप्रदायिकता के खिलाफ” भाषण देती रहीं, तो दूसरी ओर हिंदू भावनाओं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के स्पर्श से तुष्ट भी करती रहीं। परिणाम यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता जनभावना से कटकर सत्ता का नारा बन गई जहाँ मुसलमानों को “सुरक्षा” का आश्वासन मिला, मगर “समान अवसर” कभी नहीं।

उधर, जब कांग्रेस अपने ही वर्चस्व को बचाने में उलझी थी, आरएसएस और जनसंघ ने एक वैकल्पिक कथा गढ़ी — “राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता”। आपातकाल (1975) ने इस वैचारिक संघर्ष को नया जीवन दिया। जहाँ मुसलमान भय और दमन के नीचे चुप्पी ओढ़े बैठे थे, वहीं आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को “लोकतंत्र के रक्षक” के रूप में स्थापित किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ गुटों की भागीदारी हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीतिक वैधीकरण की शुरुआत थी।

इस दौर में मुसलमान न तो कांग्रेस के संरक्षण से सुरक्षित हुए, न ही राष्ट्रवादी संगठनों के विमर्श में स्थान पा सके। वे राजनीतिक प्रयोगशाला के विषय बन गए जहाँ हर सत्ता ने उनके नाम पर रणनीति बनाई, पर कभी उन्हें नीति निर्माण की मेज़ पर नहीं बैठाया।

इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो 1964–80 का कालखंड भारतीय लोकतंत्र में “धर्मनिरपेक्षता और पहचान” की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल गया। यह वही दौर था जब राजनीति ने धर्म को अलग करने के बजाय, उसे संचालित करना सीखा। और इसी मौन प्रयोगशाला में, आगे आने वाले दशकों की “हिंदू राजनीति” और “मुस्लिम असुरक्षा” दोनों की नींव रखी गई।

8. बाबरी विवाद और साम्प्रदायिक मोड़ (1980–2019): धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी हार

भारत के स्वतंत्रता के चार दशक बाद, 1980 का दशक एक राजनीतिक संक्रमणकाल था जहाँ विकास, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्श धीरे-धीरे भावनाओं की राजनीति में बदलने लगे। और इस प्रयोगशाला में सबसे पहले और सबसे गहराई से प्रभावित हुआ भारतीय मुसलमानों का अस्तित्व और उनका सामाजिक विश्वास।

भारत के स्वतंत्रता पश्चात इतिहास में कोई विवाद इतना गहरा, इतना दीर्घ और इतना विभाजनकारी नहीं रहा जितना कि अयोध्या–बाबरी मस्जिद विवाद। यह केवल एक धार्मिक स्थल का प्रश्न नहीं था, यह उस भारत की परख थी, जो अपने संविधान में “धर्मनिरपेक्ष” कहलाने पर गर्व करता था।

A. 1980 का दशक: राजनीति का नया धर्म

1970 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी की सत्ता वापसी के बाद कांग्रेस को समझ आ गया था कि आर्थिक नीतियाँ अब मतदाताओं को नहीं जोड़ रहीं, धार्मिक भावनाएँ ही नया राजनीतिक पूंजी निवेश हैं। अयोध्या का मुद्दा पहले हाशिए पर था, पर 1980 के दशक में यह राजनीतिक केंद्र बन गया।

कांग्रेस सरकार ने 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए, जो एक प्रतीकात्मक घटना थी संविधाननिष्ठ राज्य द्वारा एकतरफा धार्मिक संतुलन भंग करने की शुरुआत। यह कदम हिंदू भावनाओं को शांत करने के लिए था, पर इसके साथ ही उसने मुसलमानों के विश्वास को गहराई से तोड़ दिया।

B. 1992: एक राष्ट्र की नींव पर हथौड़े की चोट

6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया, तो सिर्फ़ एक इमारत नहीं टूटी, संविधान की आत्मा भी घायल हो गई। राज्य की मूक सहमति, प्रशासनिक निष्क्रियता, और राजनीतिक संगठनों की हिंसक लामबंदी इन तीनों ने मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर स्थायी दाग छोड़ा।

उस दिन, कानून और आस्था का टकराव नहीं हुआ बल्कि आस्था ने कानून को परास्त किया। और इसके बाद जो हुआ, उसने एक पूरे समुदाय की पहचान को संदेह के घेरे में डाल दिया। मुसलमान, जो स्वतंत्रता संग्राम में “राष्ट्र के हिस्सेदार” थे, अब “संदेह के प्रतीक” बना दिए गए उनकी वफादारी पर सवाल, उनकी बस्तियों पर हिंसा, और उनकी राजनीतिक आवाज़ पर चुप्पी थोप दी गई।

C. मुंबई दंगे और “इस्लामी अंडरवर्ल्ड” की कथा

बाबरी विध्वंस के तुरंत बाद मुंबई (1992–93) दंगों ने यह साबित किया कि धार्मिक हिंसा का बोझ हमेशा कमजोरों पर गिरता है। सैकड़ों निर्दोष मुसलमान मारे गए, हजारों बेघर हुए और उसी शहर में “इस्लामी अंडरवर्ल्ड” की कथा गढ़ी गई, जिसने एक पूरी पीढ़ी के मुसलमानों को “आपराधिक छवि” के साये में जीने को मजबूर किया।

यह वही दौर था जब “मुस्लिम मतलब विरोधी, संदिग्ध, और आतंक का प्रतीक” जैसे राजनीतिक और मीडिया के आख्यान गढ़े जाने लगे। वास्तविक समस्या , बेरोज़गारी, शिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, सब दब गए “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नारों के नीचे।

D. कांग्रेस और भाजपा: दो चेहरों की एक राजनीति

बाबरी विवाद ने यह भी साफ़ कर दिया कि, भारत की दो सबसे बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मुसलमानों को केवल राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं।

कांग्रेस ने “सांप्रदायिकता के खिलाफ” बोलते हुए भी ताले खुलवाने और शाह बानो जैसी नीतिगत विफलताओं से मुसलमानों का विश्वास खोया वहीं भाजपा ने धार्मिक पहचान को राष्ट्रवाद से जोड़ा, और “मंदिर आंदोलन” के ज़रिए बहुसंख्यक भावनाओं को राजनीतिक संगठन में बदला मुसलमान इन दोनों के बीच संविधान के नाम पर ठगे गए नागरिक बनकर रह गए न उन्हें सच्ची धर्मनिरपेक्षता मिली, न समान प्रतिनिधित्व।

E. इतिहास का निर्णायक सबक

1980 से 2019 तक का यह पूरा कालखंड बताता है कि, भारत में धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी परीक्षा मस्जिद के गुम्बदों के नीचे नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में हुई। वहाँ जहाँ “धर्म” को बचाने के नाम पर “नागरिकता” को विभाजित किया गया।

आज भी बाबरी विध्वंस की स्मृति सिर्फ़ इतिहास नहीं यह भारत के लोकतंत्र का अधूरा वादा है, जो तब तक अधूरा रहेगा जब तक हर नागरिक चाहे उसका धर्म कोई भी हो राज्य की नीतियों में समान अधिकार और सम्मान का भागीदार नहीं बनता।

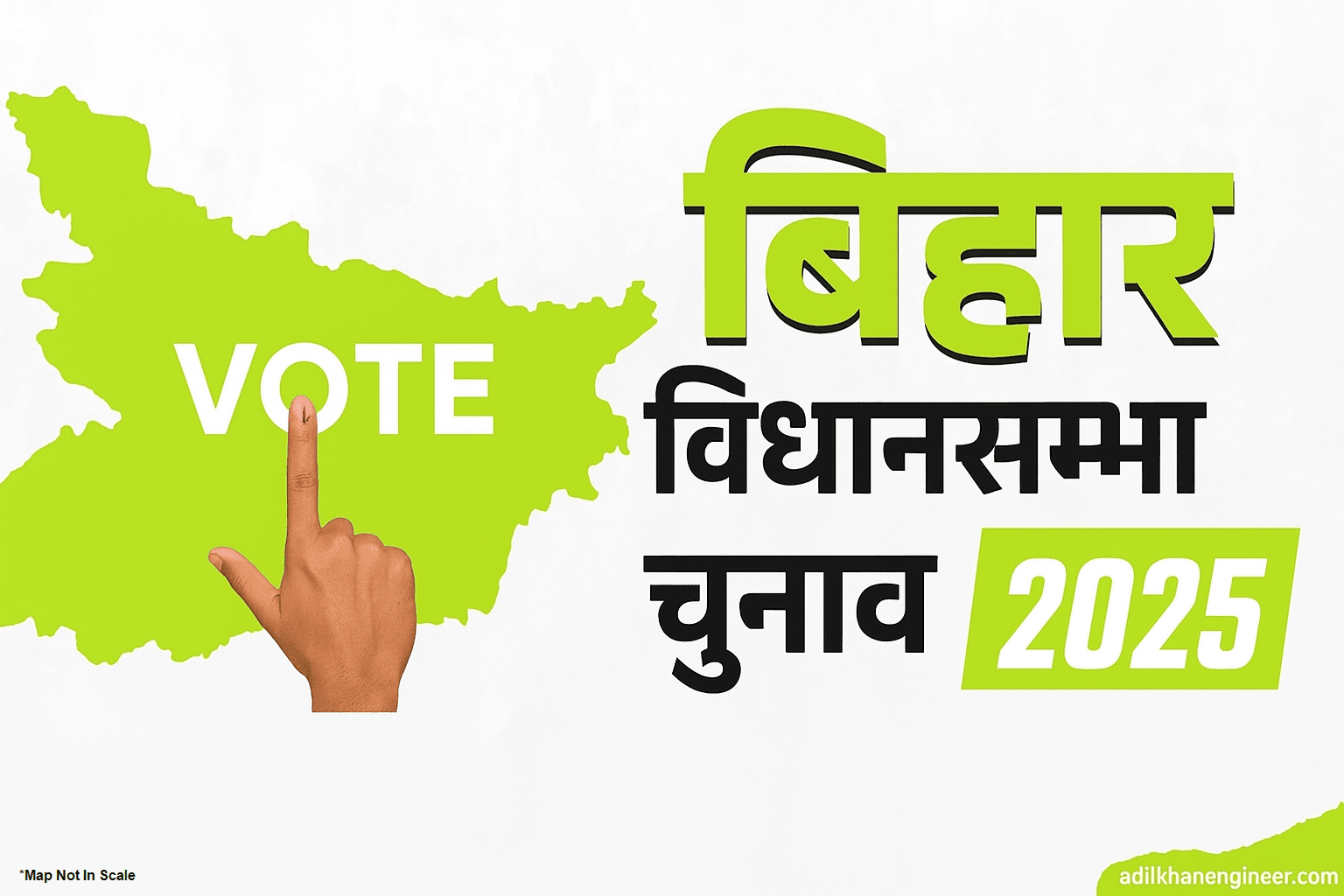

9. 1990–2014: बहुसंख्यक राजनीति की मुख्यधारा में वापसी

“धर्मनिरपेक्ष भारत की छाया में खड़ा होता ‘नया राष्ट्रवाद’”

1990 के दशक में भारतीय राजनीति का सबसे निर्णायक परिवर्तन हुआ धर्म अब “व्यक्तिगत आस्था” नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान बन चुका था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस केवल एक ढांचा नहीं गिरा रहा था, वह उस “धर्मनिरपेक्ष भारत” की नींव हिला रहा था, जिसे संविधान ने समानता और सह-अस्तित्व पर खड़ा करने की कोशिश की थी।

A. बाबरी के बाद का भारत: असुरक्षा की स्थायी छाया

बाबरी विध्वंस के बाद, भाजपा ने यह समझ लिया कि “धार्मिक अस्मिता” भारतीय जनमानस की सबसे गहरी नस है। ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा राजनीतिक नारे से अधिक एक सांस्कृतिक घोषणा-पत्र बन गया। इसने देश के विशाल बहुसंख्यक वर्ग को यह एहसास दिलाया कि राजनीति अब “हिंदू अस्तित्व की रक्षा” का मंच बन चुकी है।

परंतु इस “अस्तित्व की राजनीति” के दूसरी ओर मुसलमानों के लिए अविश्वास और असुरक्षा का नया युग शुरू हुआ। मस्जिदों, मदरसों और मुस्लिम मोहल्लों को अब “संदेह के क्षेत्रों” की तरह देखा जाने लगा। “वोट बैंक” कहकर जिस समुदाय को हाशिये पर रखा गया था, उसे अब “सुरक्षा खतरा” कहकर राजनीतिक विमर्श से बाहर कर दिया गया।

B. 2002: गुजरात दंगे — नागरिकता की सबसे काली रात

2002 के गुजरात दंगे इस कालखंड का सबसे भयावह उदाहरण बने। यह केवल साम्प्रदायिक हिंसा नहीं थी, बल्कि “राज्य की मौन स्वीकृति” के साथ हुई नागरिक तबाही थी। सैकड़ों मुसलमानों की हत्या हुई, हज़ारों घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ अमानवीय हिंसा हुई और प्रशासन ने या तो आँखें मूँद लीं, या कार्रवाई से परहेज़ किया।

इन दंगों ने मुसलमानों के मन में यह स्थायी भय भर दिया कि राज्य भी अब उनके लिए तटस्थ नहीं रहा। भारत जैसे लोकतंत्र में, यह भय लोकतंत्र की आत्मा को ही घायल करता है।

C. सचर कमेटी रिपोर्ट (2006): असमानता का सरकारी दस्तावेज़

2006 में प्रकाशित सचर कमेटी रिपोर्ट ने वह सच सरकारी मुहर के साथ बताया जिसे समाज दशकों से नकारता आया था कि मुसलमान भारत का सबसे पिछड़ा वर्ग बन चुके हैं।

रिपोर्ट में पाया गया कि मुसलमानों की शिक्षा दर अनुसूचित जातियों से भी कम है, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व 3% से भी नीचे है, और ग्रामीण इलाकों में उनके पास औसत ज़मीन सबसे कम है। न्यायपालिका, नौकरशाही, मीडिया हर जगह उनकी उपस्थिति नगण्य थी।

यह रिपोर्ट केवल आँकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि राजनीतिक विफलता का चार्जशीट थी कि दशकों की धर्मनिरपेक्ष राजनीति मुसलमानों को “समान अवसर” तक नहीं पहुँचा पाई।

D. “आतंकवाद” का दौर और बटला हाउस जैसी घटनाएँ

2000 के दशक के मध्य में “आतंकवाद” नया विमर्श बन गया। हर बम धमाके के बाद मीडिया और पुलिस की उँगलियाँ सीधे “मुस्लिम युवकों” की ओर उठतीं। 2008 का बटला हाउस एनकाउंटर इस अविश्वास का सबसे चर्चित प्रतीक बन गया। घटना के बाद बिना न्यायिक जाँच या पारदर्शिता के पूरा एक समुदाय “संदेह का प्रतीक” बना दिया गया।

इस दौर में जन्मा शब्द था — “अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान”। यह विभाजन इतना गहरा बैठा कि भारत में मुस्लिम पहचान “राष्ट्र-निष्ठा” के पैमाने पर तौली जाने लगी।

E. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्षरण

1950–60 के दशक में संसद में मुसलमान सांसदों की संख्या लगभग 9–10% हुआ करती थी, पर 2014 तक यह घटकर 4% से भी कम रह गई। नौकरशाही, पुलिस, और न्यायपालिका में उनकी स्थिति और भी दयनीय थी।

राजनीतिक दलों ने उन्हें केवल प्रतीकात्मक चेहरे की तरह इस्तेमाल किया “मुफ्ती”, “मौलाना” या “अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख” बनाकर जमीन पर कोई सशक्त नेतृत्व नहीं उभरने दिया।

यह स्थिति केवल भाजपा की नीतियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की “सुविधाजनक उदासीनता” का भी फल थी जहाँ मुस्लिम समुदाय को “सुरक्षा” के नाम पर वोट दिया गया, पर “अवसर” कभी नहीं दिया गया।

F. धर्मनिरपेक्षता की राख पर खड़ा राष्ट्रवाद

1990 से 2014 तक का कालखंड भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे निर्णायक संक्रमणकाल था। यह वह समय था जब “सांप्रदायिकता” धीरे-धीरे “राष्ट्रवाद” का पर्याय बन गई, और मुसलमानों की जगह लोकतंत्र में नहीं, सिर्फ़ “राष्ट्र की परीक्षा” में तय होने लगी।

राज्य और समाज दोनों ने उन्हें बराबरी नहीं, बल्कि “संदेह” की दृष्टि से देखा। राजनीति ने उन्हें न “संरक्षण” दिया, न “सम्मान” सिर्फ़ सुरक्षा और संदेह के बीच झूलता अस्तित्व।

G. टिप्पणी

1990–2014 का भारत यह सिखाता है कि जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले न्याय बाहर निकलता है। मुसलमान इस दौर में केवल “मुद्दा” बन गए, “नागरिक” नहीं। और लोकतंत्र — जो सबकी बराबरी पर खड़ा होता है वह एक समुदाय की असुरक्षा पर टिक नहीं सकता।

10. क्षेत्रीय राजनीति और मुसलमानों का बिखराव

“वोट की गिनती तो हुई, पर आवाज़ नहीं सुनी गई”

भारत में 1990 के बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा उभर रही थी, तब उत्तर भारत में एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा था मंडल बनाम मंदिर। जहाँ एक ओर भाजपा “हिंदू एकता” की राजनीति कर रही थी, वहीं दूसरी ओर समाजवादी और दलित आधारित दल “सामाजिक न्याय” और “अल्पसंख्यक सुरक्षा” के नारे के साथ उभरे। यहीं मुसलमानों को एक नया राजनीतिक आश्रय मिला पर यह आश्रय, साझेदारी नहीं, रणनीति निकला।

A. समाजवादी राजनीति: साझेदारी या इस्तेमाल?

1990 के दशक में समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), और बाद में बहुजन समाज पार्टी (BSP) जैसी पार्टियों ने मुसलमानों को अपने “वोट-बैंक” का अभिन्न हिस्सा बना लिया।

इन दलों ने नारे दिए “मुस्लिम-यादव गठजोड़”, “दलित-मुस्लिम एकता”, पर ज़मीनी स्तर पर यह गठबंधन सत्ता की गिनती तक सीमित रहा।

मुसलमानों को प्रतीकात्मक टिकट, मौलाना-छवि वाले उम्मीदवार या मस्जिद के मंच से अपील करने वाले कार्यकर्ता के रूप में दिखाया गया, पर नीतियों के केंद्र में कभी नहीं रखा गया।

सामाजिक न्याय की राजनीति, जो शोषितों की आवाज़ बनने का दावा करती थी, खुद धार्मिक अल्पसंख्यक के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर मौन रही।

नतीजा मुसलमानों ने वोट तो दिया, पर बदले में सिर्फ़ “डर का आश्वासन” पाया। उन्हें कहा गया — “हमें वोट दो ताकि भाजपा न आए।” पर सवाल कभी नहीं पूछा गया — “मुसलमानों की हालत क्यों नहीं सुधरी?”

B. “पासमांदा” आंदोलन: भीतर की दीवारें

21वीं सदी की शुरुआत में मुस्लिम समाज के भीतर से ही एक नया विमर्श उठा “पासमांदा आंदोलन”, जिसने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या मुसलमानों के भीतर भी वही ऊँच-नीच की जाति व्यवस्था मौजूद है, जो हिंदू समाज में है?

‘पासमांदा’ शब्द का अर्थ है — “पीछे छूटे हुए”, यानी वो मुसलमान जो शेख, सैयद, पठान जैसी ऊँची सामाजिक जातियों के नीचे स्थित हैं कसाई, नाई, धोबी, जुलाहा, कुंजड़ा, दर्जी, आदि।

यह आंदोलन अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि उसने मुस्लिम समाज की आंतरिक असमानता को उजागर किया। पर इसका परिणाम यह हुआ कि “मुस्लिम एकता” का वह तर्क, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नींव बन सकता था, वह “मुस्लिम विभाजन” की बहस में खो गया।

राजनीतिक दलों ने इस विभाजन को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया किसी ने “अशराफ” (ऊँची जाति मुसलमानों) को टिकट दिया, तो किसी ने “पासमांदा” को अपने वोट का चेहरा बनाया, पर दोनों के बीच समान नीतिगत हित कभी नहीं बने।

C. मुलायम सिंह: ‘मुल्ला’ से ‘रफ़ीक़-उल-मुल्क’ तक — भरोसे और भ्रम की दास्तान

भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव का नाम उस दौर से जुड़ा है जब मुसलमान समुदाय को पहली बार लगा कि कोई नेता वाक़ई उनके साथ ईमानदारी से न्याय करने की कोशिश कर रहा है। 1990 के दशक में जब बाबरी मस्जिद आंदोलन अपने चरम पर था, तब मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहते हुए धार्मिक उन्माद के खिलाफ प्रशासनिक सख़्ती दिखाई। मुसलमानों ने उन्हें “अपना” माना एक ऐसा नेता जो न तो उन्हें सिर्फ़ वोट बैंक समझता था, न तुष्टिकरण का प्रतीक।

लेकिन वास्तविकता यह थी कि मुसलमानों की समस्याएँ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत स्तर पर गहरी हो चुकी थीं। मुलायम सिंह को समय बहुत कम मिला, और उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी — एक ऐसा समाज जो बार-बार ठगा गया था, और जिसने नेताओं पर से विश्वास लगभग खो दिया था।

a. अयोध्या आंदोलन

1990 में अयोध्या आंदोलन के दौरान जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए गोली चलाने का कठोर निर्णय लिया, तो वे मुसलमानों के लिए “मुल्ला मुलायम” नहीं, बल्कि राज्य के पहले धर्मनिरपेक्ष प्रहरी बन गए। उस फैसले ने उन्हें मुसलमानों का अटूट भरोसा दिलाया — ऐसा भरोसा जो बाद में किसी और नेता को नहीं मिल सका।

मुलायम सिंह ने अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उर्दू अकादमी, और हज समिति को संस्थागत ताक़त दी। उन्होंने मुसलमानों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरी में अवसर बढ़ाने के प्रयास किए। उनके शासन में पुलिस भर्ती और सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को वास्तविक भागीदारी मिली। उन्होंने हमेशा कहा कि “मुसलमानों को सुरक्षा नहीं, सम्मान चाहिए”, और यह उनकी राजनीति की धुरी रही।

लेकिन सच यह भी है कि उनकी राजनीति मुसलमानों को बचाने में सफल रही, पर उठाने में नहीं। जिस समाज को उन्होंने “अपना” कहा, वह धीरे-धीरे गेट्टो में सिमटता गया। शिक्षण संस्थान खुले, पर गुणवत्ता नहीं बढ़ी, अल्पसंख्यक मंत्रालय बने, पर निर्णय नौकरशाही ने लिए। सुरक्षा के बदले अवसर की राजनीति ने मुसलमानों को स्थायी पराश्रित बना दिया।

धीरे-धीरे मुसलमानों ने अपने “राजनीतिक हक़” की बात छोड़कर सिर्फ़ “बीजेपी को हराने” को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया। यही वह मोड़ था जब समुदाय अपने हक़ से नहीं, बल्कि विरोध से परिभाषित होने लगा। जो नेता बीजेपी के खिलाफ जितना ज़्यादा बोलता, वही “मित्र” माना जाने लगा — और मुसलमान इसी सीमित संतोष में ख़ुश रहने लगे कि “कम से कम कोई तो हमारे साथ है।”

रफ़ीक़-उल-मुल्क

इस परिस्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने वालों में मुलायम सिंह भी अपवाद नहीं रहे। उनके विरोधियों ने तंज़ कसते हुए उन्हें “मुल्ला मुलायम” कहा — मानो किसी धर्म-विशेष की राजनीति करने वाला नेता। पर उनके सच्चे साथी आज़म ख़ान ने उन्हें वह नाम दिया जो इतिहास में दर्ज रहेगा “रफ़ीक़-उल-मुल्क” (देश का सच्चा साथी) और “नेताजी” — एक ऐसा खिताब जो उन्हें राजनीति से ज़्यादा विश्वास की विरासत देता है।

मुलायम सिंह की कहानी दरअसल मुसलमानों की राजनीतिक यात्रा का आईना है जहाँ भरोसे की तलाश में उन्होंने कई दरवाज़े खटखटाए, पर हर बार उम्मीदों और हकीकत के बीच की दूरी और बढ़ती चली गई।

फिर भी, मुलायम सिंह का एक विशेष योगदान रहा उन्होंने उस दौर में मुसलमानों को राजनीतिक सम्मान और आत्मविश्वास की आवाज़ दी, जब राष्ट्रवाद के नाम पर भय फैलाया जा रहा था। उनकी विरासत विरोधाभासों से भरी रही :

वे मुसलमानों के लिए ढाल भी थे और सीमा भी।

उनकी मृत्यु के बाद भारतीय मुसलमान शायद पहली बार यह महसूस कर रहे हैं कि :

“नेतृत्व चला गया, पर प्रतिनिधित्व अब भी अधूरा है।”

D. नए नेता, पुरानी सीमाएँ: असदुद्दीन ओवैसी का मामला

इस राजनीतिक शून्य में उभरे असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हैदराबाद से बाहर निकलकर एक “राष्ट्रीय मुस्लिम आवाज़” बनने की कोशिश की उन्होंने कहा “हम वोट नहीं, हक़ चाहते हैं।” उनकी राजनीति ने मुस्लिम युवाओं में आत्मसम्मान और पहचान की भावना जगाई।

पर समस्या यह रही कि उनकी पार्टी AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) हैदराबाद और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक सीमित रह गई। राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि “मुस्लिम नेता” से आगे नहीं बढ़ सकी, जिसका राजनीतिक तात्पर्य वही पुराना आरोप था “सांप्रदायिक राजनीति”।

राजनीतिक विमर्श में यह विडंबना बनी रही कि जब मुसलमान अपनी राजनीति खुद करें, तो वह साम्प्रदायिक कहलाती है, पर जब कोई पार्टी उनके वोट पर सत्ता बनाए, तो वह “धर्मनिरपेक्ष” कहलाती है।

E. “क्षेत्रीय नागरिक” बनाम “राष्ट्रीय अन्य”

आज का भारतीय मुसलमान दो विरोधाभासी पहचानों में जी रहा है एक ओर वह अपने राज्य की राजनीति में “स्थानीय नागरिक” है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विमर्श में “दूसरा” (the Other)।

उत्तर प्रदेश में वह समाजवादी, बिहार में राजद समर्थक, पश्चिम बंगाल में तृणमूल या वामपंथी, और तेलंगाना में एमआईएम का हिस्सा है। पर जब राष्ट्रीय पहचान की बात आती है, तो उसे एक साथ “संदेह” और “सांत्वना” दोनों मिलते हैं न वह “खतरा” साबित कर सकता है, न “नागरिक”।

E. टिप्पणी

मुसलमानों के साथ भारत की राजनीति ने हमेशा दोहरा व्यवहार किया राष्ट्रीय स्तर पर भय, और क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग। जहाँ कांग्रेस और भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय विमर्श से बाहर रखा, वहीं क्षेत्रीय दलों ने उन्हें केवल वोट की गिनती तक सीमित रखा। “पासमांदा बनाम अशराफ” की बहस ने मुस्लिम समाज की एकजुटता को कमजोर किया, और सत्ता की कुर्सी तक उनकी पहुँच लगभग असंभव बना दी। आज मुसलमान न तो “राष्ट्रीय विमर्श” में बराबरी से हैं, न “क्षेत्रीय सत्ता” में निर्णायक। वे भारत के सबसे बड़े ‘राजनीतिक रूप से मौजूद, लेकिन प्रभावहीन’ समुदाय बन गए हैं।

भारत का लोकतंत्र तभी पूर्ण होगा जब मुसलमान सिर्फ़ “वोट देने वाले” नहीं, बल्कि “नीति गढ़ने वाले” नागरिक बनें। अभी तक, धर्मनिरपेक्षता ने उन्हें केवल मंच दिखाया है, माइक कभी नहीं दिया।

11. मोदी युग (2014–वर्तमान): बहुसंख्यक शासन और मुसलमानों की अदृश्यता

2014 के बाद भारतीय राजनीति में “हिंदुत्व” विचारधारा केवल एक चुनावी नारा नहीं रही वह अब शासन का केंद्रीय सिद्धांत बन चुकी है। यह वह दौर है, जहाँ राज्य की भाषा, नीतियाँ और प्रतीक सब बहुसंख्यक भावना के अनुरूप ढलते गए, और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से लगभग अदृश्य कर दिए गए।

A. त्रिपल तलाक़ कानून: सुधार या चयनात्मक हस्तक्षेप?

सरकार ने 2019 में तीन तलाक़ पर प्रतिबंध लगाकर इसे “महिला सशक्तिकरण” का प्रतीक बताया। पर सवाल यह है क्या यह वाकई महिलाओं के अधिकारों के लिए था, या एक समुदाय की “सुधार” की आड़ में राजनीतिक हस्तक्षेप का औजार?

यह सुधार उसी राज्य ने किया जो खुद महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर असफल रहा। इससे यह संदेश गया कि मुसलमानों की धार्मिक प्रथाएँ “सुधारे जाने योग्य समस्या” हैं, न कि संवैधानिक रूप से संरक्षित आस्था।

B. CAA–NRC और शाहीन बाग़: नागरिकता की लड़ाई से “देशद्रोह” तक

CAA–NRC आंदोलन शायद भारतीय मुसलमानों के लिए आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा जनांदोलन था। दिल्ली का शाहीन बाग़ केवल एक धरना स्थल नहीं यह भारत के लोकतंत्र का आईना बन गया, जहाँ मुस्लिम महिलाएँ संविधान की रक्षा के लिए खड़ी थीं। पर मीडिया और सत्ता ने इसे “देश विरोधी आंदोलन” करार दिया, और इस तरह “नागरिकता का प्रश्न” एक “वफादारी की परीक्षा” में बदल गया। यह पहली बार था जब मुसलमानों को खुलकर यह एहसास कराया गया कि “भारतीय होना” अब शर्तों के साथ है।

C. राजनीतिक अदृश्यता: संसद से सड़कों तक गायब अल्पसंख्यक

2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से एक भी मुस्लिम सांसद का न होना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र का संस्थागत असंतुलन है। जहाँ 200 मिलियन से अधिक आबादी वाला समुदाय ना संसद में है, ना मीडिया में, ना न्यायपालिका में वहाँ “समान अवसर” की बात एक राजनीतिक भ्रम लगती है।

D. मीडिया, न्यायपालिका और समाज की चुप्पी

जब संस्थान चुप हो जाएँ, तो अन्याय सामान्य बन जाता है। मुख्यधारा का मीडिया मुसलमानों को या तो “खतरा” दिखाता है या “समस्या” कभी नागरिक के रूप में नहीं। न्यायपालिका का धीमा रवैया और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की कमी ने मुसलमानों की अदृश्यता को वैधता दे दी है।

E. टिप्पणी: अदृश्यता से प्रतिरोध तक