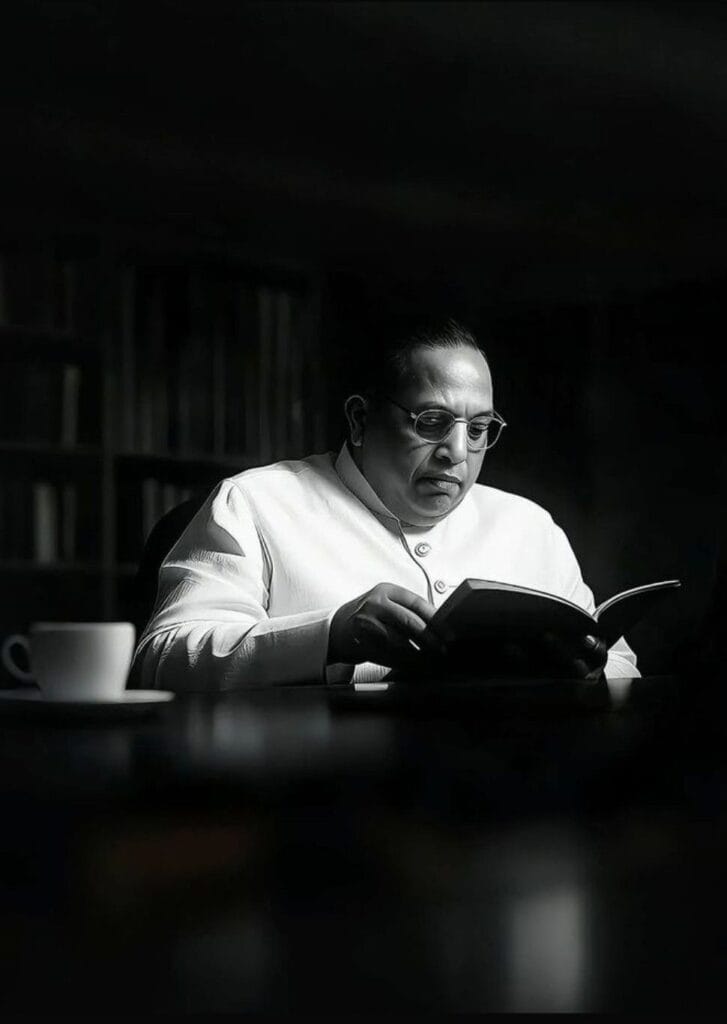

भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर (Babasahab Dr. Ambedkar) उन्हीं में से एक हैं।

आज़ादी के इतने दशकों बाद भी, जब भी हम सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार, या भारत के लोकतंत्र की नींव की बात करते हैं, तो उनका नाम एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे सामने खड़ा होता है।

वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार हैं – एक ऐसा विचार जिसने सदियों से दबे-कुचले समाज को आत्म-सम्मान और बराबरी के जीवन का रास्ता दिखाया।

14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव म्हाऊँ में जन्मे भीमराव रामजी अम्बेडकर को दुनिया ‘बाबासाहेब’ के नाम से जानती है। एक असाधारण विद्वान, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, और राजनीतिक नेता, उन्हें आधुनिक भारत का सबसे बड़ा वास्तुकार कहा जाता है।

उनकी सबसे बड़ी उपाधि ‘भारतीय संविधान के जनक’ की है। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया, लेकिन उनका असली सम्मान करोड़ों लोगों के दिलों में है जिनके लिए वे आज भी एक प्रेरणा हैं।

यह ब्लॉग पोस्ट डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर के बहुआयामी जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने का प्रयास है। हम उनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक के संघर्ष को समझेंगे—कैसे उन्होंने विषम आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक छुआछूत के बीच विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएँ प्राप्त कीं; कैसे एक वकील, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जातिवाद के खिलाफ़ निर्णायक आंदोलन किए; और कैसे उन्होंने संविधान निर्माण के ज़रिए एक समतामूलक राष्ट्र की नींव रखी। यह यात्रा उनके लेखन, विचारों और भारत को दिए गए स्थायी विरासत को समझने की है।

प्रारंभिक जीवन और संघर्ष

जन्म और बचपन: छुआछूत का कड़वा अनुभव

जन्म, परिवार और जाति:

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) के म्हाऊँ छावनी में हुआ था। उनके पिता, रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी माँ, भीमाबाई, एक धार्मिक महिला थीं।

अम्बेडकर अपने माता-पिता की चौदहवीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब नहीं था, लेकिन जिस अमानवीय दीवार से वे घिरे थे, वह थी उनकी जाति। वे महाराष्ट्र के महार समुदाय से संबंध रखते थे, जिसे उस समय “अछूत” माना जाता था।

बचपन में छुआछूत:

बाबासाहेब का बचपन अपमान, अलगाव और छुआछूत के कड़वे अनुभवों से भरा था। उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था, फर्श पर बोरी लेकर बैठना पड़ता था, और कक्षा के सवर्ण शिक्षक उन्हें दूर से पानी देते थे—और कई बार तो पानी देने वाला भी कोई नहीं होता था।

एक बार जब वे पिता से मिलने जा रहे थे, तो कोई बैलगाड़ी चालक उन्हें इसलिए नहीं ले गया, क्योंकि वे ‘अछूत’ थे। ट्रेन या बस में सफर करना हो या सार्वजनिक कुओं से पानी पीना हो, हर कदम पर उन्हें यह महसूस कराया जाता था कि वे शेष समाज से अलग और कमतर हैं। इन अनुभवों ने ही भविष्य के संविधान निर्माता के भीतर सदियों पुरानी सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग पैदा की।

शिक्षा और आर्थिक स्थिति: संघर्ष से सर्वोच्च शिखर तक

प्रारंभिक शिक्षा में संघर्ष:

स्कूल में छुआछूत के बावजूद, अम्बेडकर पढ़ाई में असाधारण रूप से तेज थे। शिक्षक कृष्णाजी केशव अम्बेडकर, जो उनसे स्नेह रखते थे, उनके नाम में अपना उपनाम जोड़कर ‘अम्बेड़कर’ कर दिया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक, उन्होंने हर बाधा को पार किया, लेकिन हमेशा उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ा।

बड़ौदा के महाराजा से सहायता:

यह उनकी प्रतिभा ही थी, जिसने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III की छत्रवृत्ति (Scholarship) की मदद से, अम्बेडकर ने 1913 में अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्थान किया।

यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। आर्थिक तंगी उनके साथ हमेशा रही, लेकिन इस छात्रवृत्ति ने उन्हें दुनिया के श्रेष्ठ ज्ञान तक पहुँचने का दरवाज़ा खोल दिया।

भारत और विदेश में उच्च शिक्षा:

अम्बेडकर ने ज्ञान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया:

- कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क: यहीं से उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. और पीएच.डी. की उपाधियाँ प्राप्त कीं। उनका शोधपत्र “भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश: एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन” (National Dividend for India: A Historic and Analytical Study) प्रसिद्ध हुआ।

- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE): यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में डी.एससी. (डॉक्टर ऑफ साइंस) की उपाधि प्राप्त की, जो एक अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि थी। उनका डी.एससी. शोधपत्र, “रुपये की समस्या: इसका उद्गम और इसका समाधान” (The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution) आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है।

- ग्रेज इन (Gray’s Inn), लंदन: उन्होंने बैरिस्टर-एट-लॉ की उपाधि भी प्राप्त की।

शिक्षा के इन सर्वोच्च शिखरों को छूने के बावजूद, भारत लौटने पर उन्हें फिर से वही सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा। हालाँकि, अब वे ज्ञान की उस शक्ति से लैस थे, जो उन्हें किसी भी सामाजिक ताकत से लड़ने में सक्षम बनाती थी।

निजी जीवन और करियर की शुरुआत

विवाह: जीवन संगिनियाँ और समर्थन

डॉ. अम्बेडकर का निजी जीवन उनके सार्वजनिक जीवन जितना ही संघर्षपूर्ण और प्रेरक था।

रमाबाई अम्बेडकर:

जब अम्बेडकर सिर्फ 15 वर्ष के थे, तब उनका विवाह रमाबाई से हुआ था। रमाबाई ने गरीबी और सामाजिक तिरस्कार के बावजूद उन्हें उनके शैक्षिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अथक समर्थन दिया।

अपने पति के विदेश में अध्ययन के दौरान रमाबाई ने भारत में अत्यंत सादगी और संघर्ष भरा जीवन जिया। वे बाबासाहेब के संघर्षों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सहभागी थीं। दुर्भाग्य से, कई बच्चों की मृत्यु और रमाबाई का 1935 में निधन अम्बेडकर के जीवन का एक बड़ा दुख रहा।

डॉ. सविता अम्बेडकर

1948 में, उन्होंने एक ब्राह्मण डॉक्टर, शारदा कबीर, से दूसरा विवाह किया, जिन्होंने धर्मांतरण के बाद सविता अम्बेडकर नाम अपनाया। डॉ. सविता ने उनके अंतिम वर्षों में उनके स्वास्थ्य और बौद्धिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह विवाह अंतरजातीय विवाह का एक साहसिक उदाहरण था, जो उस समय के सामाजिक रूढ़ियों पर एक प्रहार था।

नौकरी और व्यावसायी जीवन: छुआछूत का पीछा

विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, डॉ. अम्बेडकर जब भारत लौटे, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी योग्यता और उपाधियाँ उन्हें एक सम्मानजनक करियर दिलाएँगी। लेकिन यहाँ भी छुआछूत और जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।

प्रारंभिक नौकरियाँ और अपमान:

बड़ौदा रियासत में सेवा:

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति के वादे को पूरा करने के लिए, अम्बेडकर को बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी (Military Secretary) के पद पर काम करना पड़ा। यहाँ भी उनका अपमान हुआ। उन्हें रियासत के दफ्तर में पानी पीने या सामान्य फर्नीचर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी।

प्रोफेसर के रूप में:

उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज (Sydenham College) में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाया। यहाँ भी सहयोगी शिक्षक उनसे दूरी बनाए रखते थे।

आर्थिक संघर्ष जारी रहना:

सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद, सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें सम्मानजनक और स्थिर नौकरी नहीं मिल पाई। कई बार उन्हें किराए पर कमरा भी नहीं मिलता था, और उन्हें अस्पृश्यता के कारण सार्वजनिक स्थानों से भी निकाल दिया जाता था। इस निरंतर आर्थिक और सामाजिक संघर्ष ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि जब तक सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक दलितों के लिए आर्थिक उत्थान संभव नहीं है।

वकालत का अभ्यास:

अन्ततः, 1923 में लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटने के बाद, उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में वकालत शुरू की।

उन्हें आर्थिक स्थिरता और भारतीय कानूनी प्रणाली की गहरी समझ वकालत ने प्रदान की, जिसने आगे चलकर उन्हें संविधान निर्माण में मदद की।

वकालत के दौरान उन्होंने कई ऐसे मामलों की पैरवी की, जो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों से जुड़े थे, जिससे उनका ध्यान राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की ओर मुड़ गया।

सामाजिक सुधार के आंदोलन और कार्य

डॉ. अम्बेडकर का जीवन सामाजिक क्रांति का पर्याय था। उन्होंने केवल कानूनी ढांचे के भीतर काम नहीं किया, बल्कि जमीन पर उतरकर उस समाज को झकझोरा, जिसने उन्हें और उनके समुदाय को सदियों से बहिष्कृत रखा था।

सामाजिक सुधार के आंदोलन: संघर्ष से क्रांति तक

जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ उनका संघर्ष केवल विरोध नहीं, बल्कि दलित समाज को आत्म-सम्मान और बराबरी का अधिकार दिलाने का एक अथक प्रयास था।

मुखपत्र (पत्रिकाएँ) और वैचारिक हथियार:

डॉ. अम्बेडकर ने महसूस किया कि दलितों की आवाज को mainstream तक पहुँचाने के लिए मीडिया आवश्यक है।

- ‘मूकनायक’ (1920): यह उनका पहला मराठी पाक्षिक (fortnightly) था, जिसने ‘मूक’ (गुँगे) लोगों की आवाज़ को बुलंदी दी।

- ‘बहिष्कृत भारत’ (1927): इसके माध्यम से उन्होंने समाज और राजनीति में दलितों के अधिकारों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने लोगों को शिक्षित करने और संगठित होने का संदेश दिया।

संस्थाओं की स्थापना:

विचारों को ज़मीन पर उतारने के लिए उन्होंने संस्थाओं का गठन किया:

- ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ (1924): इसका उद्देश्य “Educate, Agitate, Organize” (शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो) के सिद्धांत पर दलितों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करना था।

- ‘समता सैनिक दल’ (Samata Sainik Dal): यह सामाजिक समानता के सिद्धांतों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने और विरोध प्रदर्शनों में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया एक सामाजिक संगठन था।

निर्णायक सत्याग्रह:

उनके नेतृत्व में दो प्रमुख आंदोलन हुए, जिन्होंने भारतीय समाज की नींव को हिलाकर रख दिया:

- महाड सत्याग्रह (चवदार तालाब) (1927): महाराष्ट्र के महाड में, अम्बेडकर ने हजारों दलितों का नेतृत्व किया और सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीकर यह घोषणा की कि सार्वजनिक जल स्रोतों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। यह पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि समानता और नागरिक अधिकारों की घोषणा थी।

- कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (नासिक, 1930): यह मंदिर प्रवेश आंदोलन सदियों से दलितों के लिए वर्जित धार्मिक स्थानों पर प्रवेश पाने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष था। यह धार्मिक क्षेत्र में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

वर्ण व्यवस्था पर विचार और आलोचना:

डॉ. अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के सबसे कट्टर आलोचकों में से थे।

- ‘जाति का उन्मूलन’ (Annihilation of Caste): यह उनका सबसे प्रसिद्ध और सशक्त लेखन है। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि जाति का सिर्फ सुधार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे पूरी तरह से नष्ट (Announce/Annihilate) करना आवश्यक है।

- उन्होंने जाति व्यवस्था को ‘श्रम का विभाजन’ नहीं, बल्कि ‘श्रमिकों का विभाजन’ बताया, जिसने भारतीय समाज को पंगु बना दिया है। उनके अनुसार, अंतर्जातीय विवाह और भेदभाव रहित सामाजिक व्यवस्था ही जाति के विनाश का एकमात्र रास्ता है।

महिलाओं के लिए कार्य

डॉ. अम्बेडकर न केवल दलितों, बल्कि सभी महिलाओं के लिए समान अधिकारों के प्रबल समर्थक थे।

- उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना उस समाज की महिलाओं की प्रगति है।

- स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में, उन्होंने हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bill) का मसौदा तैयार किया। इस बिल में महिलाओं को तलाक, विरासत और संपत्ति में अधिकार देने का प्रावधान था, जिसने भारतीय महिलाओं को कानूनी समानता की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाने में मदद की। जब यह बिल पारित नहीं हो सका, तो उन्होंने विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जो सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका

डॉ. अम्बेडकर की राजनीति केवल सत्ता या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक लोकतंत्र को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखने का एक प्रयास था। उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है, जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सामाजिक समानता हासिल नहीं कर लेता।

प्रारंभिक राजनीति: गोलमेज सम्मेलन

डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के राजनीतिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग किया।

गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व व मांग:

1930-32 के बीच लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों (Round Table Conferences) में उन्होंने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मांग रखी कि दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक इकाई के रूप में मान्यता दी जाए और उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की व्यवस्था की जाए। उनका तर्क था कि सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए दलित प्रतिनिधि कभी भी अपने समुदाय के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे।

पूना पैक्ट (Poona Pact): डॉ. अम्बेडकर के गाँधीजी साथ संबंध और मतभेद

गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award) की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया।

गाँधीजी का विरोध:

महात्मा गाँधी ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह कदम हिंदू समाज में एक स्थायी विभाजन पैदा कर देगा। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया।

ऐतिहासिक समझौता (1932):

राष्ट्र के हित और गाँधीजी के जीवन को बचाने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने भारी मन से इस पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए।

पूना पैक्ट का परिणाम:

पृथक निर्वाचन मंडल के बदले, दलितों के लिए आरक्षित सीटें (Reserved Seats) की संख्या प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में बढ़ा दी गई।

यह अम्बेडकर की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक था, जहाँ उन्होंने समुदाय के हित के लिए एक कदम पीछे हटकर भी एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की।

यह समझौता गाँधी और अम्बेडकर के बीच वैचारिक मतभेदों और राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ आने की मजबूरी को भी दर्शाता है।

राजनीतिक दलों का गठन

अपने आंदोलनों को राजनीतिक शक्ति देने के लिए उन्होंने समय-समय पर अपने राजनीतिक दलों का गठन किया:

स्वतंत्र लेबर पार्टी (Independent Labour Party – ILP):

1936 में गठित इस पार्टी ने सामाजिक न्याय और श्रमिक वर्ग के हितों पर ध्यान केंद्रित किया और 1937 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया।

शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (Scheduled Castes Federation – SCF):

1942 में उन्होंने आईएलपी को भंग करके इसका गठन किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलितों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की सीधी वकालत करना था।

स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट दृष्टिकोण

आज़ादी की लड़ाई में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका पारंपरिक राष्ट्रवादियों से अलग थी।

- प्राथमिकता: उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि यदि भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है, लेकिन सामाजिक ढांचा यथावत रहता है, तो दलितों के लिए यह आज़ादी अर्थहीन होगी।

- आलोचना: उन्होंने राष्ट्रवाद की उस अवधारणा की आलोचना की, जो जातिगत असमानता को नज़रअंदाज़ करती थी। उनका संघर्ष औपनिवेशिक शासन के साथ-साथ आंतरिक सामाजिक तानाशाही (Internal Social Dictatorship) के खिलाफ भी था।

- राष्ट्रीय भूमिका: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद (Viceroy’s Executive Council) में श्रम सदस्य (Labour Member) के रूप में शामिल किया गया था। इस पद का उपयोग उन्होंने दलितों और श्रमिकों के हितों की वकालत करने के लिए किया।

इस प्रकार, डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक समानांतर लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने यह सुनिश्चित किया कि नवगठित राष्ट्र का एजेंडा केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं, बल्कि समानता, न्याय और समावेशी विकास हो।

संविधान निर्माण और महत्वपूर्ण पद

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का सबसे बड़ा और स्थायी योगदान स्वतंत्र भारत के कानूनी और राजनीतिक ढांचे को तैयार करने में है। उनके संघर्ष, शिक्षा और कानूनी अनुभव ने उन्हें इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बनाया।

अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री

15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, डॉ. अम्बेडकर को देश के पहले कानून मंत्री (Law Minister) के रूप में नियुक्त किया गया।

यह नियुक्ति उनकी कानूनी प्रतिभा और ज्ञान की सर्वमान्य स्वीकृति थी, भले ही उनके राजनीतिक और सामाजिक विचार कई बार तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से मेल न खाते हों।

इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए एक न्यायसंगत और आधुनिक कानूनी प्रणाली की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संविधान लेखन: भारतीय संविधान के जनक

कानून मंत्री बनने के बाद, उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई: भारत के संविधान का निर्माण।

संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष:

- नियुक्ति: 29 अगस्त, 1947 को, संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति (Drafting Committee) का अध्यक्ष नियुक्त किया।

- भूमिका: दो साल, ग्यारह महीने और अठारह दिन तक चली जटिल और विस्तृत प्रक्रिया में, उन्होंने इस समिति का नेतृत्व किया। उनकी गहन कानूनी समझ, विभिन्न देशों के संविधानों के ज्ञान, और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें “भारतीय संविधान का जनक” का गौरवपूर्ण खिताब दिलाया। उन्होंने संविधान के हर खंड पर बहस की, उसे स्पष्ट किया, और सुनिश्चित किया कि यह दस्तावेज़ एक समावेशी भारत का निर्माण करे।

संविधान में निहित प्रमुख सिद्धांत:

डॉ. अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ न हो, बल्कि एक सामाजिक चार्टर हो जो सदियों के अन्याय को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करे।

- समानता (Equality): अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) के माध्यम से सभी नागरिकों को समान दर्जा और अवसर सुनिश्चित किया गया। यह अम्बेडकर के जीवन भर के संघर्ष का कानूनी परिणाम था।

- स्वतंत्रता (Liberty): मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) में भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म और पेशे की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई।

- बंधुत्व (Fraternity): उन्होंने बंधुत्व को भारतीय लोकतंत्र का आधार माना, जिसका अर्थ है देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।

- न्याय (Justice): संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सर्वोच्च लक्ष्य बनाया गया। विशेष रूप से, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (Reservation) का प्रावधान, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में उनका सबसे बड़ा कदम था।

- लोकतंत्र: उन्होंने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ शक्ति केवल बहुमत के पास नहीं, बल्कि कानून के शासन और सभी नागरिकों के अधिकारों के पास हो।

संक्षेप में, डॉ. अम्बेडकर ने संविधान को एक ऐसा इंजन बनाया, जो राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदल सके।

अम्बेडकर के प्रमुख विचार और संघर्ष

डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए न केवल राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि वैचारिक और धार्मिक मोर्चों पर भी सीधा संघर्ष किया। उनके विचार समाज की रूढ़िवादी शक्तियों के लिए चुनौती थे।

मनुस्मृति और हिंदुत्ववादी संगठनों पर विचार [H3]

डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर की उस रूढ़िवादी व्यवस्था का मुखर विरोध किया जो जाति और अस्पृश्यता को धार्मिक मान्यता देती थी।

मनुस्मृति दहन:

25 दिसंबर 1927 को, डॉ. अम्बेडकर ने महाड सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रति जलाई। यह कार्य सिर्फ एक किताब को जलाने से कहीं ज़्यादा था; यह प्रतीकात्मक विरोध था।

मनुस्मृति को उस कानूनी और धार्मिक संहिता के रूप में देखा जाता था जिसने जाति व्यवस्था और महिलाओं को हीन दर्जा देने को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया था।

इस दहन ने सदियों पुरानी सामाजिक दासता को धार्मिक वैधता देने वाले सिद्धांतों को खारिज करने का क्रांतिकारी आह्वान किया।

राइट विंग/हिंदुत्ववादी संगठनों पर विचार और आलोचना:

डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), और बाद में जनसंघ जैसी हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले संगठनों के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की।

उनका मत था कि ये संगठन, एक तरफ भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समाज के भीतर जातिवाद, असमानता और रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि जब तक ये संगठन जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करते, तब तक ये वास्तविक राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में विफल रहेंगे। उनके लिए, हिंदू राष्ट्रवाद तभी सार्थक हो सकता था जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक दमित वर्ग के लिए, सामाजिक समानता राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

अन्य धर्मों पर विचार

डॉ. अम्बेडकर ने सभी धर्मों का विश्लेषण एक ही कसौटी पर किया: समानता, न्याय और मानवीय गरिमा।

ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का विश्लेषण:

जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म सहित कई धर्मों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह माना कि इन धर्मों ने कम से कम सैद्धांतिक रूप से समानता और भाईचारे का समर्थन किया, जो हिंदू धर्म की जाति-आधारित व्यवस्था में गायब था।

हालांकि, उन्होंने इन धर्मों के भीतर भी जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादी प्रथाओं के प्रवेश की आलोचना की। उन्होंने धर्म परिवर्तन के अपने निर्णय को भावनात्मक या राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक आवश्यकता पर आधारित बताया।

धर्म को परखने का आधार: समानता और न्याय:

डॉ. अम्बेडकर के लिए धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान, करुणा और नैतिक जीवन देना था। उन्होंने कहा कि वह ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते जो मनुष्य को मनुष्य से ऊँचा या नीचा मानता हो।

उनके लिए, तर्क (Reason), नैतिकता (Morality) और समानता (Equality) ही किसी भी धर्म की कसौटी थी। इसी आधार पर, उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्हें यह एक ऐसा धर्म लगा जो जातिविहीन, तर्कसंगत और मानवीय गरिमा को सर्वोच्च स्थान देता था।

लेखन और बौद्ध धर्म में धर्मांतरण

डॉ. अम्बेडकर ने अपने विचारों को केवल आंदोलनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अकादमिक और वैचारिक गहराई देने के लिए विपुल लेखन भी किया। उनके लेखन ने ही उनके अंतिम आध्यात्मिक निर्णय का मार्ग प्रशस्त किया।

लेखन और पुस्तकें: ज्ञान का हथियार

एक प्रकांड विद्वान के रूप में, डॉ. अम्बेडकर ने कई पुस्तकें, शोधपत्र और निबंध लिखे, जो सामाजिक न्याय, अर्थशास्त्र और इतिहास के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हुए:

- जाति का उन्मूलन (‘Annihilation of Caste’): यह उनका सबसे प्रभावशाली और मौलिक कार्य है। यह मूल रूप से 1936 में तैयार किया गया एक भाषण था जो कभी दिया नहीं गया। इसमें उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना की और इसे पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान किया।

- शूद्र कौन थे? (‘Who Were the Shudras?’): इस ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय शोध में, उन्होंने शूद्रों की उत्पत्ति का पता लगाया और यह तर्क दिया कि वे मूल रूप से क्षत्रिय थे जिनका पतन ब्राह्मणों द्वारा किया गया।

- द बुद्धा एंड हिज़ धम्म (‘The Buddha and His Dhamma’): यह पुस्तक उनके जीवन के अंतिम चरण में लिखी गई। यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को एक सरल, तर्कसंगत और मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जिसे उन्होंने दलितों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा।

- द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी (‘The Problem of the Rupee’): यह उनका प्रतिष्ठित शोधपत्र था जिसने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दिलाई और भारतीय मुद्राशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

धर्मांतरण: एक ऐतिहासिक निर्णय

लगभग दो दशकों के विचार-विमर्श के बाद, डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने के अपने वादे को पूरा करने का निर्णय लिया।

बौद्ध धर्म अपनाने के कारण:

अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन का फैसला राजनीतिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक आधार पर किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि:

- यह समानता और मानवता के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ जन्म के बजाय कर्म को महत्व दिया जाता है।

- यह जातिविहीन है और किसी भी तरह के सामाजिक पदानुक्रम को मान्यता नहीं देता।

- यह तर्क (Reason) और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसे वह आधुनिक समाज के लिए अपरिहार्य मानते थे।

नागपुर में सामूहिक धर्मांतरण (1956):

- 14 अक्टूबर 1956 को, डॉ. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

- इस घटना ने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके साथ 5 लाख से अधिक अनुयायियों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया।

- यह धर्मांतरण केवल एक धार्मिक बदलाव नहीं था; यह दलित समुदाय द्वारा सदियों के उत्पीड़न और अस्वीकृति के बाद आत्म–सम्मान और मुक्ति की घोषणा थी। यह एक ऐसे धर्म को अस्वीकार करना था जिसने उन्हें इंसान का दर्जा नहीं दिया और एक ऐसे धर्म को अपनाना था जिसने उन्हें मानवीय गरिमा प्रदान की।

यह निर्णय डॉ. अम्बेडकर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक कृत्य था, जिसने भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार की नींव रखी।

अंतिम समय और महापरिनिर्वाण

अंतिम वर्ष: स्वास्थ्य और लेखन कार्य

डॉ. अम्बेडकर का अंतिम दशक निरंतर संघर्ष, बौद्धिक कार्य और बिगड़ते स्वास्थ्य से चिह्नित था। संविधान निर्माण और सामाजिक आंदोलनों के अथक दबाव ने उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला।

- खराब स्वास्थ्य: वे मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। अपनी बढ़ती शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद, उन्होंने अपने काम की गति धीमी नहीं की।

- लेखन कार्य: अपने अंतिम वर्षों में, उनका पूरा ध्यान बौद्ध धर्म पर था। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ‘द बुद्धा एंड हिज़ धम्म’ को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे वे मानवता के लिए एक नया नैतिक मार्ग मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के ऐतिहासिक निर्णय के साथ-साथ इस पुस्तक का लेखन भी पूरा किया।

महापरिनिर्वाण

बौद्ध धर्म अपनाने के कुछ ही हफ्तों बाद, महान विद्वान और समाज सुधारक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 6 दिसंबर, 1956 को नई दिल्ली में उनके निवास पर महापरिनिर्वाण (बौद्ध परंपरा में मृत्यु) हुआ।

- उनका निधन भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति थी।

- उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए, जिसने भारत में उनके प्रभाव और दलितों के बीच उनके ‘बाबासाहेब’ के रूप में प्रेम को दर्शाया।

- उनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, जो मुंबई में स्थित है और आज भी लाखों अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता और संवैधानिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उनका महापरिनिर्वाण एक जीवन का अंत था, लेकिन उनकी विरासत और विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र में जीवित हैं।

निष्कर्ष और विरासत

संघर्ष और उपलब्धियों का सारांश

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का जीवन एक असाधारण यात्रा थी—छुआछूत के अपमान से शुरू होकर, वे भारत के संविधान निर्माता के शिखर तक पहुँचे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ज्ञान, दृढ़ संकल्प और अथक संघर्ष के बल पर सदियों पुरानी सामाजिक जंजीरों को तोड़ा जा सकता है।

उनके जीवन का मूल संदेश मानवीय गरिमा और सामाजिक लोकतंत्र में निहित था। उन्होंने संघर्ष किया ताकि हर व्यक्ति को वह स्वतंत्रता और समानता मिल सके जो उसे जन्म से वंचित की गई थी। उनकी उपलब्धियाँ बहुआयामी हैं:

- संविधान: भारत को विश्व का सबसे मजबूत, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण कानूनी ढाँचा प्रदान करना।

- सामाजिक सुधार: जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ निर्णायक आंदोलन चलाना और लोगों को आत्म-सम्मान का मार्ग दिखाना।

- शिक्षा: ज्ञान को क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनाना।

विरासत: आधुनिक भारत पर उनका स्थायी प्रभाव

बाबासाहेब की विरासत केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक भारत की आत्मा में गहराई से बसी हुई है।

संवैधानिक नैतिकता: आज भी, भारत में जब भी न्याय, समानता या मानवाधिकारों पर बहस होती है, तो उनके द्वारा संविधान में रोपित किए गए सिद्धांत ही मार्गदर्शक होते हैं।

आरक्षण (Reservation): उन्होंने आरक्षण को केवल गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व (Representation) और ऐतिहासिक अन्याय के निवारण का साधन माना। आरक्षण आज भी सामाजिक समावेश (Social Inclusion) को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शिक्षा और महिला अधिकार:

हिंदू कोड बिल पर उनका संघर्ष भारतीय महिलाओं को संपत्ति, तलाक और उत्तराधिकार में समान अधिकार दिलाने का शुरुआती और सबसे मजबूत प्रयास था, जिसकी परिणति आगे के कानूनी सुधारों में हुई।

डॉ. अम्बेडकर की विरासत भारत को लगातार यह याद दिलाती है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित न हो जाए।

पाठक और छात्रों के लिए संदेश

डॉ. अम्बेडकर ने दलित और शोषित समाज को तीन मूलभूत मंत्र दिए, जो आज हर भारतीय नागरिक और विशेष रूप से छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं:

“शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।”

- शिक्षित बनो (Educate): ज्ञान अर्जित करो। शिक्षा ही वह शक्ति है जो आपको सोचने, सवाल उठाने और खुद को सशक्त बनाने की क्षमता देती है।

- संगठित रहो (Organize): अकेले संघर्ष करने के बजाय, अपने समान विचारधारा वाले लोगों के साथ एकजुट हो जाओ। एकता ही सामाजिक परिवर्तन का बल है।

- संघर्ष करो (Agitate): अन्याय को चुपचाप स्वीकार न करो। अपने अधिकारों और न्याय के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से आवाज़ उठाओ।

बाबासाहेब का जीवन हमें सिखाता है कि सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए हर नागरिक को सचेत, ज्ञानी और न्याय के प्रति समर्पित होना आवश्यक है।

Sources and References

- The Buddha and His Dhamma (B.R. Ambedkar)

- Annihilation of Caste (B.R. Ambedkar)

- Who Were the Shudras? (B.R. Ambedkar)

- The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution (B.R. Ambedkar)

- States and Minorities: What are Their Rights and How to Secure Them in the Constitution of Free India (B.R. Ambedkar)

- Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (Volumes) (Various volumes published by the Government of Maharashtra)

- Dr. Ambedkar: Life and Mission (Dhananjay Keer)

- Constituent Assembly Debates (CAD) (For Constitution Drafting section)

- Poona Pact (1932) Document

- Historical records and public manifestos of the Independent Labour Party (ILP) and Scheduled Castes Federation (SCF)

- Records of the Round Table Conferences (1930–1932)