दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक मानचित्र इन दिनों बारूद के ढेर पर रखा प्रतीत होता है, जिसके दो मुख्य किरदार अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। भारत के लिए यह पश्चिमी मोर्चा एक जटिल और अस्थिर त्रिकोण बन चुका है—जिसके कोने नई दिल्ली, इस्लामाबाद और काबुल हैं। इस क्षेत्र में भारत की ‘दक्षिण एशियाई रणनीति’ का मूल मंत्र है: राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च रखते हुए विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को साध लेना।

यह चुनौती तब और गंभीर हो गई, जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। हालांकि, इस बार की तालिबान सरकार (इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान) ने खुद को 1996 से 2001 की पुरानी सरकार से अलग दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन ज़मीनी हकीकतें कुछ और कहती हैं।

9 अक्टूबर को काबुल और पक्तिका (अफगानिस्तान) में हुए विस्फोटों और 11–12 अक्टूबर को तालिबान द्वारा पाकिस्तान के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक ने यह स्पष्ट कर दिया कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच का पारंपरिक समीकरण जो 2021 से लगातार टूट रहा था, अब उस पर अंतिम मुहर लग गई है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का हालिया भारत दौरा

तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का हालिया दौरा भारत और अफगानिस्तान को और करीब लाया है, जिसे पाकिस्तान अपने लिए ‘खतरे की घंटी’ मान रहा है। 9 अक्टूबर को मुत्ताकी का भारत में उतरना और उसी दिन देर रात काबुल में बम विस्फोट होना, इसे महज एक इत्तेफाक समझें या फिर अफगानिस्तान के लिए चेतावनी? और फिर मुत्ताकी का भारत की धरती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारों-इशारों में पाकिस्तान को फटकारना—यह सब बहुत कुछ कहता है।

अफगानिस्तान की ज़मीन का कभी भी भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने का मुत्ताकी का वादा भारत के लिए रणनीतिक अवसर और सुरक्षा जोखिम दोनों पैदा करता है।

यह अस्थिर ‘ट्राइ-जंक्शन’ भारत को हर कदम पर फूंक-फूंक कर चलने पर मजबूर करता है। तालिबान का उदय, पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और डूरंड लाइन पर गहराता संकट—ये सभी मिलकर भारत की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। यह केवल कूटनीतिक दाँव-पेंच की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ है।

अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और भारत की सुरक्षा चिंताएँ

अगस्त 2021 में, अमेरिकी और नाटो सैनिकों की जल्दबाज़ी में वापसी के बीच, तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा करके अफगानिस्तान की सत्ता में पुनरागमन किया। दक्षिण एशिया में भारत की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण ध्रुव अफगानिस्तान है। 1996 से 2001 तक की पिछली तालिबान सरकार, जिसे केवल तीन देशों (पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई) ने मान्यता दी थी, की तुलना में यह नई सरकार (Islamic Emirate of Afghanistan) खुद को अधिक कूटनीतिक और व्यावहारिक दिखाने की कोशिश कर रही है।

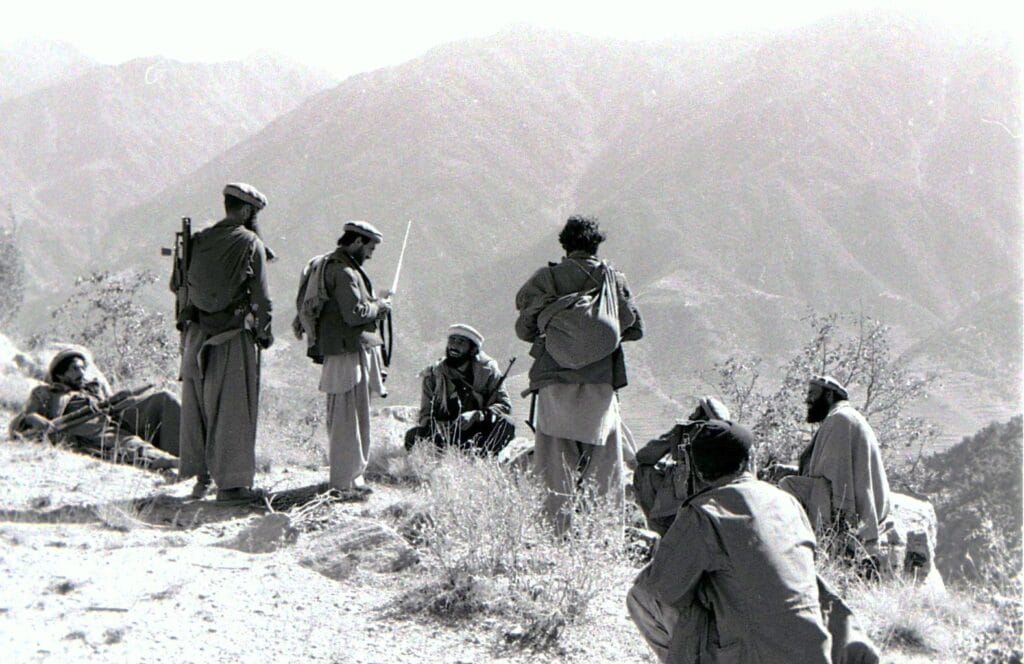

सोवियत समर्थित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के विरुद्ध बगावत

एक वक्त था जब, 1978 में सौर क्रांति के बाद अफगानिस्तान में सोवियत समर्थित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (PDPA) की सरकार बनी, जिसने भूमि सुधार, महिलाओं की शिक्षा और धार्मिक परंपराओं में बदलाव जैसे समाजवादी सुधार कार्यक्रम शुरू किए। इन नीतियों को ग्रामीण और धार्मिक तबकों ने इस्लामी रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप माना।

धीरे-धीरे देशभर में असंतोष फैल गया और यह बगावत मुजाहिदीन आंदोलन का रूप ले बैठी, जिसने आगे चलकर सोवियत-अफगान युद्ध (1979–1989) को जन्म दिया। बगावती मुजाहिदीनों को पहले सरकार और बाद में सोवियत संघ से लड़ने के लिये कई समूहों को पाकिस्तान का समर्थन मिला था, जिसमें पूर्ववर्ती तालिबान और उससे मिलते-जुलते संगठन भी शामिल थे—जिसे इस्लामाबाद ‘रणनीतिक गहराई’ (Strategic Depth) की नीति कहता रहा है।

लेकिन भारत के लिए, इस ऐतिहासिक जुड़ाव और हालिया तालिबान वापसी ने गंभीर सुरक्षा चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। नई दिल्ली की प्राथमिक चिंता यह थी कि अफगानिस्तान की ज़मीन फिर से भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए ‘सुरक्षित पनाहगाह’ न बन जाए। जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे संगठन, जिन्हें पाकिस्तान का परोक्ष समर्थन प्राप्त था, नई तालिबान सरकार के शासन में और अधिक मज़बूत होकर अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं।

यह न केवल सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डाल देगा। 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली, तो भारत की रणनीति का सबसे पहला कदम अपनी सुरक्षा को इस अस्थिरता के संक्रमण से बचाना था। इसलिए, भारत ने सुरक्षा कारणों से अपने सभी राजनयिकों और दूतावास कर्मियों को काबुल से वापस बुला लिया और वहाँ की राजनयिक गतिविधियाँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दीं।

भारत का अशरफ गनी शासित अफगानिस्तान सरकार से संबंध

नई अफ़ग़ानिस्तान इस्लामी अमीरात सरकार से पहले भारत का अफगानिस्तान की पूर्व गणतांत्रिक सरकार अशरफ गनी शासन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। भारत ने वहाँ कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ पूरी कीं:

- सलमा बाँध (अफगान-भारत मैत्री बाँध): जो हेरात प्रांत में स्थित है और भारत-अफगान मित्रता का प्रतीक माना जाता है।

- अफगान संसद भवन (काबुल): जिसे भारत ने लगभग 90 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया।

- ज़रांज–डेलाराम हाइवे: जो ईरान के चाबहार पोर्ट तक भारत की पहुँच को रणनीतिक रूप से मज़बूत बनाता है।

- शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण परियोजनाएँ: जिनसे अफगान नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।

ये परियोजनाएँ न केवल भारत-अफगान दोस्ती का प्रतीक थीं, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर और विकास-केंद्रित कूटनीति का भी उदाहरण थीं। ये सभी प्रयास न केवल भारत की विकास-उन्मुख कूटनीति (Developmental Diplomacy) को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में सैन्य के बजाय मानवीय और संरचनात्मक सहयोग को प्राथमिकता दी।

तालिबान के साथ भारत की नई रणनीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण

तालिबान शासन की वापसी के बाद भारत ने शुरू में “wait and watch” (प्रतीक्षा और मूल्यांकन) की नीति अपनाई। भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता (official recognition) नहीं दी, लेकिन यह समझते हुए कि अफगानिस्तान की स्थिरता भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उसने धीरे-धीरे सीमित और व्यावहारिक संपर्क स्थापित करना शुरू किया।

नेताओं के सुझाव और भारत की सोच — तालिबान से जुड़ने की वकालत

तालिबान के सत्ता में आने से पहले भी कुछ भारतीय राजनेताओं और पॉलिटिकल वॉचर्स ने इस क्षेत्रीय वास्तविकता के मद्देनजर तालिबान के साथ संवाद और संपर्क बनाने की वकालत की थी। उदाहरण के तौर पर कई बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में यह संकेत दिया था कि तालिबान जैसी शक्ति से संवाद के रास्ते खुले रखने चाहिए, जिसे बाद में कई मौकों पर वह दोहराते रहे।

क्यों कुछ नेताओं ने बातचीत की पैरवी की

भारतीय नेताओं का तर्क यह रहा कि “अफगानिस्तान में किसी भी राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह नजरअंदाज करने से भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा-रूचियाँ और विकास-परियोजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं; इसलिए व्यावहारिक हितों (मानवीय सहायता), परियोजनाओं की सुरक्षा, और क्षेत्रीय स्थिरता को जारी रखने के लिए सीमित और सतर्क संपर्क रणनीतिक रूप से समझदारी है।”

बाद के दौर में नीति-परिवर्तन का संकेत

तालिबान के वास्तविक नियंत्रण स्थापित होने के बाद भी भारत ने पूर्ण मान्यता देने से पहले ‘सावधानीपूर्वक संलग्नता’ की नीति अपनाई—मानवीय मदद और तकनीकी मिशन के ज़रिये संवाद बनाए रखा गया, और उच्च-स्तरीय बातचीत की संभावना पर भी काम हुआ। मीडिया और विश्लेषकों ने इसे एक pragmatic चाल बताया है ताकि भारत अपने विकास-हितों और सुरक्षा चिंताओं को बचाते हुए क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रख सके।

भारत की नीति: ‘जुड़ाव की व्यावहारिक नीति’ (Pragmatic Engagement)

तालिबान की वापसी के बाद, भारत ने एक संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। यह नीति “जुड़ाव मगर मान्यता नहीं” के सिद्धांत पर आधारित थी। एक ओर, भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन दूसरी ओर, उसने अपने राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए काबुल में एक तकनीकी मिशन के माध्यम से सीमित संपर्क बनाए रखा है।

यह कूटनीतिक रुख भारत को अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े रहने की अनुमति देता है, जबकि वह तालिबान की वैचारिक कट्टरता से दूरी बनाए रखता है। इस रणनीति के केंद्र में मानवीय सहायता है। भारत ने अफगान जनता को बड़े पैमाने पर सहायता करता रहा हैं।

मानवीय सहायता और राहत अभियान

भारत ने अफगान जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखी और:

- 50,000 टन गेहूँ,

- दवाइयाँ और कोविड वैक्सीन,

- तथा अन्य राहत सामग्री मानवीय आधार पर भेजी।

यह सहायता सीधे तालिबान शासन के बजाय संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (UN agencies) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के माध्यम से वितरित की गई।

काबुल में भारतीय तकनीकी मिशन की पुनः स्थापना (2022)

2022 में भारत ने काबुल में एक “Technical Team” तैनात की, जिसका उद्देश्य:

- भारतीय परियोजनाओं की निगरानी,

- राहत वितरण का समन्वय,

- और स्थानीय प्रशासन से न्यूनतम संवाद बनाए रखना था।

यह कदम भारत की “Engage but don’t endorse” (संपर्क करो पर समर्थन मत दो) नीति का प्रतीक माना गया।

रणनीतिक दृष्टिकोण

भारत जानता है कि तालिबान के साथ संवाद पूरी तरह से तोड़ना पाकिस्तान और चीन को अफगानिस्तान में अधिक प्रभावशाली बना सकता है। इसलिए भारत अब एक “Balanced Engagement Policy” अपना रहा है—जहाँ तालिबान से सीमित संवाद बनाए रखते हुए, अफगान जनता और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

पाकिस्तान: सुरक्षा चुनौती और भारत की दोहरी रणनीति

दक्षिण एशिया में भारत की रणनीति का पहला महत्वपूर्ण ध्रुव पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में बदलती स्थिति ने पाकिस्तान के साथ भारत के जटिल सुरक्षा समीकरणों को एक नया आयाम दिया है। भारत यहाँ एक दोहरी रणनीति (Dual Strategy) अपनाता है—सुरक्षा पर शून्य-सहिष्णुता रखते हुए क्षेत्रीय अस्थिरता का फायदा उठाने का अवसर तलाशना।

पाकिस्तान-तालिबान समीकरण: भारत के लिए निहितार्थ

ऐतिहासिक संबंध: ‘रणनीतिक गहराई’ का भ्रम

दशकों से पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति अफगानिस्तान में ‘रणनीतिक गहराई’ (Strategic Depth) बनाए रखने पर केंद्रित रही है। इसका अर्थ था एक ऐसी मित्रवत सरकार को काबुल में स्थापित करना, जिसका उपयोग भारत के विरुद्ध एक सुरक्षित सामरिक क्षेत्र के रूप में किया जा सके। इसी नीति के तहत, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (ISI) ने लंबे समय तक तालिबान का समर्थन और पोषण किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि 2021 की वापसी के बाद तालिबान उसका वफादार सहयोगी बना रहेगा।

वर्तमान तनाव: डूरंड लाइन और TTP का संकट

हालांकि, यह उम्मीद जल्द ही धराशायी हो गई। तालिबान की वापसी के बाद से, डूरंड लाइन (अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा) को लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद छिड़ गया है। सबसे बड़ा तनाव तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को लेकर है, जिसे ‘पाकिस्तानी तालिबान’ भी कहा जाता है। काबुल TTP के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में सीमा-पार हमले बढ़े हैं। हाल ही में काबुल और पक्तिका में हुए विस्फोटों के बाद अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध सीमा रेखा पर की गई कार्यवाही और जिसके जवाब में पाकिस्तान तरफ से की गई एयर स्ट्राइक इसी बढ़ते टूटते विश्वास और तनाव का प्रमाण है।

भारत के लिए अवसर/चुनौती

पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता और तालिबान के साथ उसके बिगड़ते संबंध भारत के लिए एक दोधारी तलवार की तरह हैं। चुनौती यह है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद और अस्थिरता का सीधा (Direct) या अप्रत्यक्ष (Indirect) असर भारत की सीमावर्ती सुरक्षा पर पड़ सकता है। वहीं, अवसर यह है कि पाकिस्तान को उसके ही पूर्व-संरक्षित आतंकवादी समूहों से चुनौती मिल रही है, जिससे उसकी पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ गया है और वह भारत के साथ दुश्मनी पर कम ध्यान दे पा रहा है। भारत इस दरार का उपयोग क्षेत्रीय कूटनीति में लाभ उठाने के लिए कर सकता है।

भारत की पाकिस्तान केंद्रित रणनीति

कूटनीतिक दबाव

भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत को तब तक के लिए बंद कर दिया है जब तक कि वह सीमा-पार आतंकवाद को समाप्त नहीं करता। इसके साथ ही साथ, भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग पाक द्वारा पोषित आतंकवाद का विरोध करने के लिए करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे वैश्विक मंचों पर भारत सीमा-पार आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखता है। इसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान को एक ‘आतंकवाद प्रायोजक’ देश के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना है।

सीमा प्रबंधन

आतंकवाद के मुद्दे पर शून्य-सहिष्णुता की नीति के अनुरूप, भारत ने सीमा प्रबंधन पर अधिकतम ज़ोर दिया है। सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना, घुसपैठ को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाना और आतंकवादी ढाँचों के खिलाफ निवारक कार्रवाई (Deterrent Action) करना इस रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत की सैन्य और खुफिया तत्परता यह सुनिश्चित करती है कि अस्थिर क्षेत्रीय माहौल का लाभ दुश्मन न उठा सकें।

संधि और सहयोग की सीमाएँ

भले ही दोनों देशों के बीच तनाव हो, लेकिन कुछ ऐतिहासिक समझौते बने हुए हैं। सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) जैसे समझौतों पर भारत सतर्कता बरतता है और सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग सामरिक हथियार के रूप में न हो। लेकिन, अप्रैल 2025 में भारत के पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसके बाद इस संधि को “अस्थगित (in abeyance)” करने का निर्णय लिया गया।

हालांकि, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकती। भारत की रणनीति सीमित सहयोग क्षेत्रों में भी सतर्कता बनाए रखना है, जबकि बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय संबंधों को सुरक्षा चिंताओं से जोड़कर देखना है।

तालिबान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत की सुरक्षा रणनीति

South Asia में शक्ति संतुलन

दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य लंबे समय से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जटिल समीकरणों से प्रभावित रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद, पाकिस्तान ने इसे अपनी “रणनीतिक गहराई” के रूप में देखा, जिससे उसे भारत के प्रभाव को सीमित करने का अवसर मिला।

हालाँकि, तालिबान-पाक संबंध उतने स्थिर नहीं हैं जितने दिखते हैं — TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan) जैसे समूह पाकिस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं, जिससे इस तथाकथित रणनीतिक लाभ का प्रभाव घटता जा रहा है। दूसरी ओर, चीन का CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में एक नया शक्ति-केन्द्र बना रहे हैं, जो न केवल पाकिस्तान और चीन के रिश्तों को मजबूत करते हैं बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए भी नई चुनौतियाँ पैदा करते हैं।

(अगली पोस्ट लिंक): CPEC और ग्वादर पोर्ट के माध्यम से चीन की दक्षिण एशिया नीति

भारत की रणनीति

भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को सैन्य के बजाय विकास के माध्यम से स्थिर करने की नीति अपनाई है। दिल्ली ने अफगानिस्तान में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और संसद भवन जैसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे किए — जिससे वहाँ भारत की soft power गहराई से स्थापित हुई। इसके साथ ही भारत ने अपनी खुफिया और सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया है — खासकर RAW और NIA जैसे एजेंसियों के समन्वय (coordination) के माध्यम से। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान तक पहुँच बनाई, ताकि पाकिस्तान को बायपास करते हुए व्यापारिक और रणनीतिक संपर्क बनाए रखे जा सकें।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण (Long-Term Vision)

भारत की नीति सिर्फ सीमित सुरक्षा तक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। इसके लिए भारत multilayered diplomacy अपनाता है — एक तरफ अफगानिस्तान और मध्य एशिया में विकास सहयोग, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क पर कूटनीतिक दबाव। भारत, अमेरिका, रूस और खाड़ी देशों जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकवाद-रोधी और ऊर्जा सुरक्षा पर साझेदारी बढ़ा रहा है। यह रणनीति केवल सैन्य या खुफिया प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि राजनैतिक, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर एक समग्र सुरक्षा ढाँचा तैयार करने की दिशा में कदम है।

दक्षिण एशियाई रणनीति का केंद्र: सुरक्षा और शक्ति संतुलन

भारत की दक्षिण एशियाई रणनीति का अंतिम और सबसे जटिल पहलू क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखना है। तालिबान और पाकिस्तान के माध्यम से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के बीच, भारत को एक तीसरी महाशक्ति की बढ़ती उपस्थिति को भी संतुलित करना होगा: चीन।

भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन में चीन का प्रभाव

चीन की भूमिका

चीन की ‘स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स’ (String of Pearls) रणनीति अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती ‘ऑल-वेदर फ्रेंडशिप’ के नाम पर गहरे आर्थिक और रणनीतिक गठजोड़ में बदल चुकी है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), और ग्वादर पोर्ट पर चीन का नियंत्रण, भारत के लिए सामरिक रूप से चिंता का विषय है।

इसी तरह, तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में भी चीन की आर्थिक पैठ बढ़ रही है, क्योंकि बीजिंग वहाँ खनिज संपदा (Mineral Resources) में निवेश करने का इच्छुक है। चीन की यह बढ़ती उपस्थिति दक्षिण एशिया में भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देती है।

भारत के लिए चिंता

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता चीन-पाक-तालिबान की तिकड़ी (Triad) का संभावित गठन है। यदि ये तीनों सत्ता-केंद्र किसी भी स्तर पर सामरिक सहयोग (Strategic Co-Operation) करते हैं, तो यह भारत के लिए पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर एक साथ दो-मोर्चे की चुनौती (Two-Front Challenge) पेश कर सकता है। चीन की आर्थिक शक्ति, पाकिस्तान की क्षेत्रीय घुसपैठ और तालिबान की ज़मीनी पकड़ का गठजोड़ भारत की क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकता है।

(अगली पोस्ट लिंक): चीन की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को विस्तार से समझने के लिए हमारी अगली पोस्ट पढ़ें: “भारत की विदेश नीति और चीन” (अगले ब्लॉग का लिंक यहाँ दें)।

भारत का दीर्घकालिक सुरक्षा दृष्टिकोण

इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत एक बहु-आयामी (Multi-dimensional) और दीर्घकालिक सुरक्षा दृष्टिकोण अपना रहा है, जो केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि कूटनीति और आर्थिक जुड़ाव पर भी आधारित है।

बहु-आयामी कूटनीति (Multi-layered Diplomacy)

भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय स्थिरता केवल तालिबान या पाकिस्तान पर निर्भर न रहे। नई दिल्ली ईरान, रूस, मध्य एशियाई गणराज्यों (CARs), अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे प्रमुख वैश्विक, मध्य एशियाई जैसे देश विशेष रूप से आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में व्यवहार्य साझेदारों, कट्टरपंथ और आतंकवाद से निपटने में दोनों की चिंताएँ समान हैं, और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ गठजोड़ को मजबूत कर रही है। यह बहु-आयामी कूटनीति भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति और समर्थन जुटाने में मदद करती है, जिससे क्षेत्र में किसी भी एक शक्ति का एकाधिकार स्थापित न हो पाए।

‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति

भारत अपनी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपने पारंपरिक प्रभाव को पुनः स्थापित करने पर ज़ोर दे रहा है। कनेक्टिविटी (जैसे चाबहार पोर्ट और अन्य क्षेत्रीय पहल) और आर्थिक सहयोग को बढ़ाकर भारत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय देश अपनी सुरक्षा और विकास के लिए चीन के बजाय भारत पर अधिक निर्भर रहें। यह सॉफ्ट पावर अप्रोच भारत को एक स्थिर और विश्वसनीय क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

खुफिया नेटवर्क

कूटनीति और सहयोग के साथ-साथ, खुफिया और निगरानी भारत की रणनीति का आधार स्तंभ हैं। अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले हर तरह के सुरक्षा खतरों (आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की तस्करी) का मुकाबला करने के लिए खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना सर्वोपरि है। प्रभावी खुफिया जानकारी ही भारत को किसी भी संभावित दो-मोर्चे की चुनौती या सीमा-पार खतरे से निपटने के लिए त्वरित और सटीक कदम उठाने में सक्षम बनाएगी।

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति एक अनिश्चित और चुनौतियों से भरे दौर से गुज़र रही है। तालिबान के साथ ‘व्यावहारिक जुड़ाव’ और पाकिस्तान के साथ ‘सुरक्षा-आधारित दूरी’ की भारत की दोहरी रणनीति यह दर्शाती है कि नई दिल्ली ने यथार्थवादी (Realistic) दृष्टिकोण अपना लिया है। अफगानिस्तान में विकास और मानवीय सहायता जारी रखना भारत को उस क्षेत्र में प्रासंगिक बनाए रखता है, जहाँ चीन अपनी आर्थिक शक्ति से प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करना भारत की सुरक्षा रणनीति का अभिन्न अंग बना हुआ है।

क्षेत्रीय समीकरणों में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप भारत के लिए सबसे बड़ी दीर्घकालिक चुनौती है। चीन-पाक-तालिबान के संभावित गठजोड़ को तोड़ने और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए, भारत को न केवल अपनी सैन्य और खुफिया क्षमताओं को बढ़ाना होगा, बल्कि बहु-आयामी कूटनीति और ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति को भी पूरी शक्ति से लागू करना होगा।

निष्कर्ष यह है कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तालिबान और पाकिस्तान के प्रभाव को नियंत्रित करने की भारत की रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत, एक बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा सफलतापूर्वक कर सके।