9 अक्टूबर 2025 की रात, काबुल, अफगानिस्तान की हवा में एक अजीब-सी बेचैनी थी। शहर के ऊपर आसमान में अचानक एक तेज़ धमाके की आवाज़ गूँजी — लोग समझ भी नहीं पाए कि यह आसमान फटा है या ज़मीन काँप उठी है। कुछ ही पलों में सोशल मीडिया पर एक ही शब्द गूंज रहा था — “काबुल फिर जल उठा।”

उसी वक्त, काबुल से सैकड़ों किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के पक्टिका प्रांत में भी धमाकों से भी ज़मीन हिल गई, जहाँ आत्मघाती हमलों ने कई निर्दोषों की जान ले ली। लोग कह रहे थे — “यह बम नहीं, किसी देश की सीमा पार नाराज़गी का शोर है।”

10 अक्टूबर 2025 की सुबह, काबुल की हवा में बारूद की गंध थी। शहर की सड़कों पर चीखें और सायरन गूंज रहे थे — एक बार फिर अफगानिस्तान लहूलुहान था। लेकिन यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी — यह उन छिपे तनावों का विस्फोट था जो दशकों से डूरंड रेखा के दोनों ओर सुलग रहे थे।

काबुल में धमाके हो रहे थे, और उसी दिन भारत की धरती पर अमीर खान मुत्ताकी — अफगानिस्तान के विदेश मंत्री — भारत के साथ शांति और पुनर्निर्माण पर बातचीत कर रहे थे। यह एक विडंबना थी; जब मुत्ताकी दिल्ली के राजनयिक गलियारों में “स्थिर अफगानिस्तान” की बात कर रहे थे, तभी काबुल और पकतिका “अस्थिरता का प्रतीक” बन चुके थे।

भले ही भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, फिर भी मानवीय सहायता और कूटनीतिक भागीदारी बनी हुई है, जैसा कि हाल के भूकंप के बाद प्रदान की गई मदद से स्पष्ट है। मुत्ताकी ने मॉस्को प्रारूप (Moscow Format) की सातवीं बैठक में हिस्सा लेने के तुरंत बाद भारत का दौरा किया था।

यह दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दी गई अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा छूट (travel exemption) के कारण संभव हुआ। मुत्ताकी की भारत यात्रा क्षेत्रीय राजनयिक प्रयासों और अफगानिस्तान को वैश्विक संवाद में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत यात्रा के दौरान काबुल में हुए धमाके न केवल अफगानिस्तान की आंतरिक असुरक्षा का संकेत थे, बल्कि पाकिस्तान के साथ उसके बिगड़ते रिश्तों की नई कहानी का आरंभ भी कर रहे थे। तालिबान सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, जबकि पाकिस्तान ने कहा — “हमने सिर्फ़ आतंकियों को निशाना बनाया।” और यहीं से फिर ज़िंदा हो उठा — 130 साल पुराना जख्म — “डूरंड रेखा” का।

“डूरंड रेखा का अभिशाप – एक जलती हुई सीमा की कहानी”

प्राचीन और मध्ययुगीन संदर्भ (कहानी की शुरुआत)

डूरंड रेखा (Durand Line) का संघर्ष कोई अचानक पैदा हुई लकीर नहीं है; इसकी जड़ें लगभग 130 साल पहले की उस मिट्टी में दबी हैं जहाँ सदियों से एक सभ्यता साँस ले रही थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब मानचित्रों पर खींची गई कोई लकीर यहाँ के लोगों के जीवन को नियंत्रित नहीं करती थी।

कल्पना कीजिए, ये वह जमीन थी

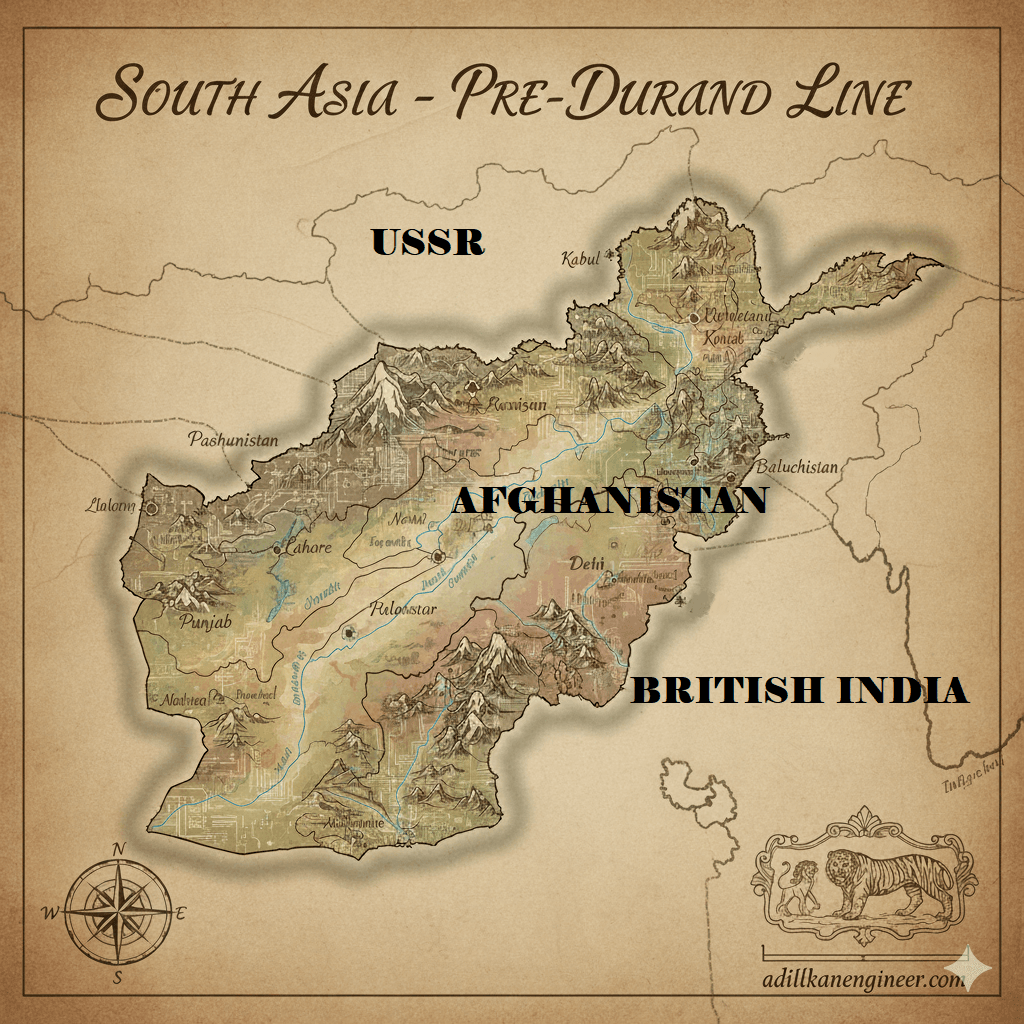

सदियों से, अफगानिस्तान और उससे लगे क्षेत्र विभिन्न सभ्यताओं का संगम रहे हैं। यह इलाका गुर्जर (Gurjar), तुखार (Tukhar), घुर्जर (Ghuzar), मुगल (Mughal) और अन्य शक्तिशाली राजवंशों की सत्ता का केंद्र रहा। लेकिन इस विशाल क्षेत्र की पहचान राजधानियों या राजाओं से ज़्यादा, यहाँ रहने वाले लोगों से थी।

इस भूमि की आत्मा यहाँ के पश्तून (Pashtun) कबीलों में बसती थी। इन कबीलों की ज़िंदगी किसी सरकारी दस्तावेज़ या नक्शे पर खींची गई रेखा से नहीं चलती थी, बल्कि ख़ून के रिश्तों, पारंपरिक रिवाजों और सदियों पुरानी कबीलाई निष्ठा के धागों से बुनी हुई थी।

फिर सवाल यह उठता है कि “पश्तूनों के लिए सीमाएँ क्या थीं?”

उनके लिए, कोई ‘अंतर्राष्ट्रीय सीमा’ नहीं थी। उनके गाँव, उनके खेत, उनके भेड़-बकरियों के चरने की जगहें और यहाँ तक कि उनकी रिश्तेदारों की बस्तियाँ भी पारंपरिक रूप से संगठित कबीलों की मित्रता या प्रतिद्वंद्विता से तय होती थीं। एक ही कबीले के लोग – भाई, चाचा, दूर के रिश्तेदार – बिना किसी रोक-टोक के पहाड़ों और दर्रों के आर-पार अपनी ज़िंदगी जीते थे। उनके लिए, खैबर दर्रा (Khyber Pass) या बोलन दर्रा सिर्फ़ रास्ता था, जेल की दीवार नहीं।

यह सामाजिक-जातीय बुनावट (Socio-ethnic Fabric) इतनी गहरी थी कि आने वाली किसी भी राजसी या औपनिवेशिक लकीर को ये कबीले अपने अस्तित्व पर हमला मानते।

और यहीं पर संघर्ष का बीज बोया गया: जब कबीलाई एकता और सदियों पुरानी जीवनशैली के ठीक बीच में, एक दिन, कोई विदेशी सत्ता आएगी और कहेगी कि यह ‘यहाँ’ है और वह ‘वहाँ’ – तो वह लकीर एक सरल सीमा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक अभिशाप बन जाएगी।

ब्रिटिश–रूसी “ग्रेट गेम” और अफगानिस्तान की महत्ता (19वीं शताब्दी)

पश्तून कबीलों की उस खुली दुनिया पर जल्द ही एक बाहरी साया पड़ने लगा। यह साया दो विशाल साम्राज्यों की शीत युद्ध जैसी प्रतिद्वंद्विता का था, जिसे इतिहास “ग्रेट गेम” (The Great Game) के नाम से जानता है।

यह एक शतरंज का खेल था, और अफगानिस्तान उस शतरंज की बिसात बन गया था। एक ओर था विशाल रूसी साम्राज्य, जो मध्य एशिया से दक्षिण की ओर पैर पसार रहा था, और दूसरी ओर था ब्रिटिश भारत, जो अपनी “ताज की कॉलोनी” की सुरक्षा को लेकर चिंतित था।

अफगानिस्तान की भूमिका – एक “बफ़र स्टेट“

ब्रिटिशों के लिए अफगानिस्तान महज़ एक देश नहीं, बल्कि एक अनिवार्य ‘बफ़र स्टेट’ (Buffer State) था। उनका एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि रूसी सेनाएँ सीधे ब्रिटिश भारत की सीमा के नज़दीक न पहुँच पाएँ। अफगानिस्तान इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक कुशन (Buffer State) का काम करे, जहाँ टकराव की आग सीधे भारत की धरती तक न पहुँचे।

यह रणनीति अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए घातक साबित हुई।

- बाहरी हस्तक्षेप: दोनों शक्तियों ने अफगानिस्तान की राजनीति में लगातार हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ के शासकों को बदलने की कोशिश की, कभी पैसे से, कभी सैन्य दबाव से।

- अस्थिरता का जन्म: इस होड़ ने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में स्थानीय राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। शासक अपनी प्रजा से ज़्यादा बाहरी ताकतों को खुश करने में लग गए।

दरअसल, जब दो हाथी लड़ते हैं, तो घास ज़रूर कुचली जाती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में अफगानिस्तान की नियति कुछ ऐसी ही थी—यह अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, जबकि दो शक्तियाँ इसे अपनी सुरक्षा का कवच बनाना चाहती थीं।

और इसी ‘बफ़र स्टेट’ की अवधारणा को भौगोलिक रूप देने के लिए एक औपचारिक, लेकिन अप्राकृतिक सीमा रेखा खींचने की योजना बनाई गई। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य कबीलाई एकता को तोड़ना नहीं, बल्कि रूसी प्रभाव को दूर रखना था।

यहीं से डूरंड रेखा की नींव रखी गई, जो जल्द ही एक राजनैतिक लकीर से कहीं ज़्यादा, स्थायी संघर्ष का प्रतीक बनने वाली थी।

डूरंड रेखा (Durand Line) — 1893: वह रेखा जो विवाद बन गई

‘ग्रेट गेम’ के खिलाड़ियों ने अब अफगानिस्तान को एक कुचलने वाली मुहर देने का फैसला कर लिया था। यह मुहर थी एक कागजी लकीर, जिसे ड्यूरंड रेखा कहा गया।

कौन और कब?

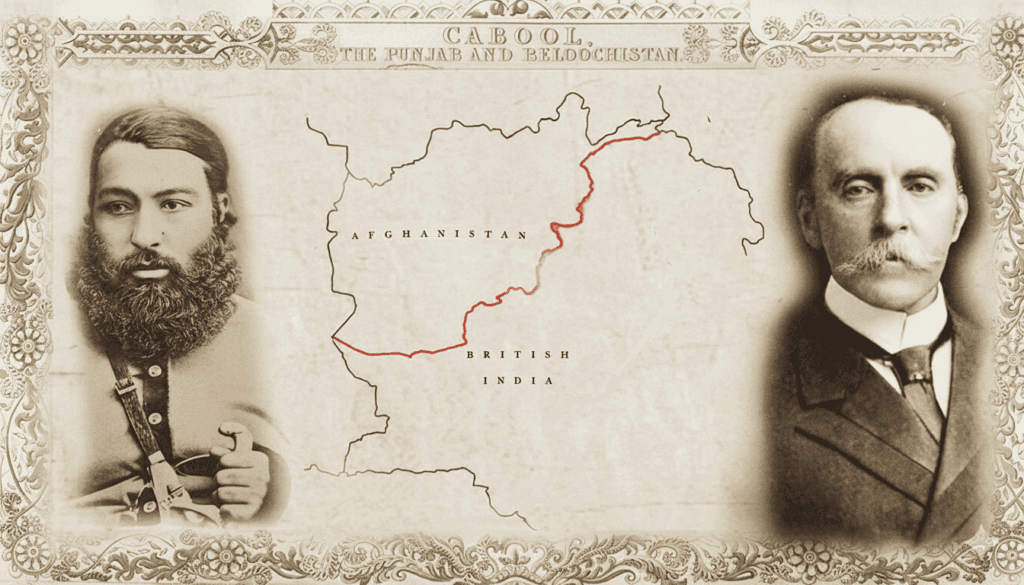

यह ‘समझौता’ 1893 में हुआ, लेकिन यह दो समान संप्रभु शक्तियों के बीच का समझौता नहीं था। यह ब्रिटिश सत्ता की ओर से सर मॉर्टिमर ड्यूरैंड और अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुआ।

कलम चली और कबीले बँट गए

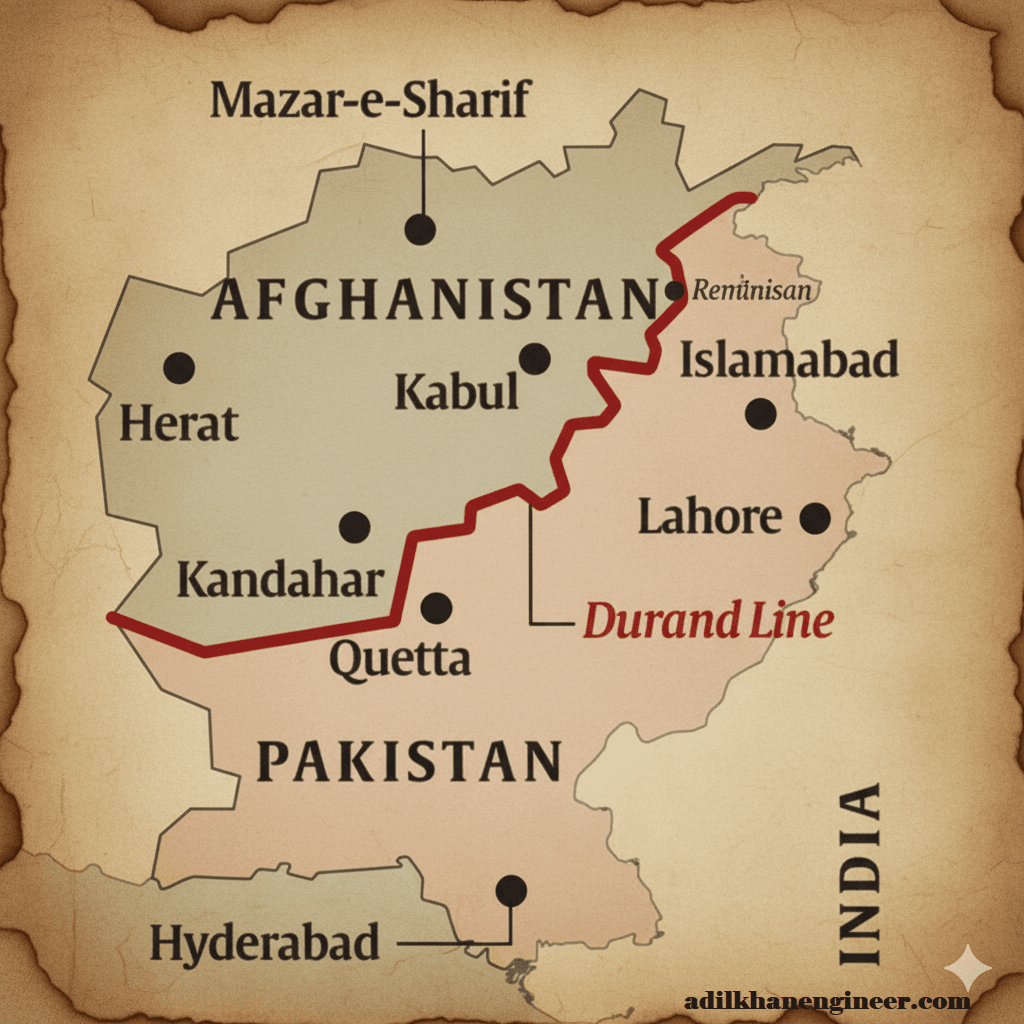

लगभग 2,640 किलोमीटर लंबी इस रेखा को ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की “प्रभाव सीमा” (Sphere of Influence) के रूप में खींचा गया था। ब्रिटिशों का लक्ष्य स्पष्ट था: रूसी प्रभाव को दूर रखना और एक स्पष्ट सीमा बनाना, भले ही वह प्राकृतिक न हो।

लेकिन जब यह कागज़ की कलम पहाड़ों और दर्रों पर चली, तो उसने सिर्फ नक्शों को नहीं बदला—उसने सदियों से एकजुट पश्तून (Pashtun) जनजातियों को बीचों-बीच दो हिस्सों में चीर दिया।

- विभाजन का दर्द: एक ही परिवार के लोग, जो सदियों से एक ही खेत की मिट्टी साझा करते थे, अब दो अलग-अलग “देशों” के नागरिक बन गए—कुछ ब्रिटिश भारत की तरफ, और कुछ अफगानिस्तान की तरफ।

- संस्कृति का विच्छेद: उनके जनजातीय-हक़ (Tribal Rights), भाषा और संस्कृति का विभाजन हो गया। यह विभाजन कृत्रिम था, और ज़मीन पर रहने वाले लोगों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।

विवाद की जड़: एक अस्थायी लकीर?

अमीर अब्दुर रहमान खान ने कथित तौर पर ब्रिटिश दबाव में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अफगानिस्तान का बाद का नेतृत्व हमेशा से यह मानता रहा कि यह समझौता स्थायी (Permanent) सीमा निर्धारण के लिए नहीं था।

यह रेखा, जो 130 साल पहले बाहरी हस्तक्षेप के लिए खींची गई थी, आज भी अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में पूरी तरह मान्य नहीं मानी जाती।

यही वजह है कि जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है (जैसा कि हाल ही में काबुल और पक्तिका में हुआ), तो डूरंड रेखा पर खींची गई बाड़ को हटाने की तालिबान की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। यह रेखा, उस समय भले ही सिर्फ ‘ग्रेट गेम’ का प्यादा थी, लेकिन आज यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थायी और सबसे गहरी जड़ बन चुकी है।

ब्रिटिश-अफगान युद्ध और औपनिवेशिक हस्तक्षेप (1839–1919)

डूरंड रेखा का खींचा जाना संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय था। यह रेखा, जिसने पश्तूनों को बाँटा, ब्रिटिशों के लिए केवल एक कागज़ी समाधान थी। इस क्षेत्र पर अंकुश बनाए रखने के लिए, उन्होंने बल का इस्तेमाल करना जारी रखा।

यह दौर खून से लिखा गया है।

अफगानिस्तान की ज़मीन पर ब्रिटिश और अफगान सेनाओं के बीच कई बार सीधी और खूनी भिड़ंत हुई। ये थे:

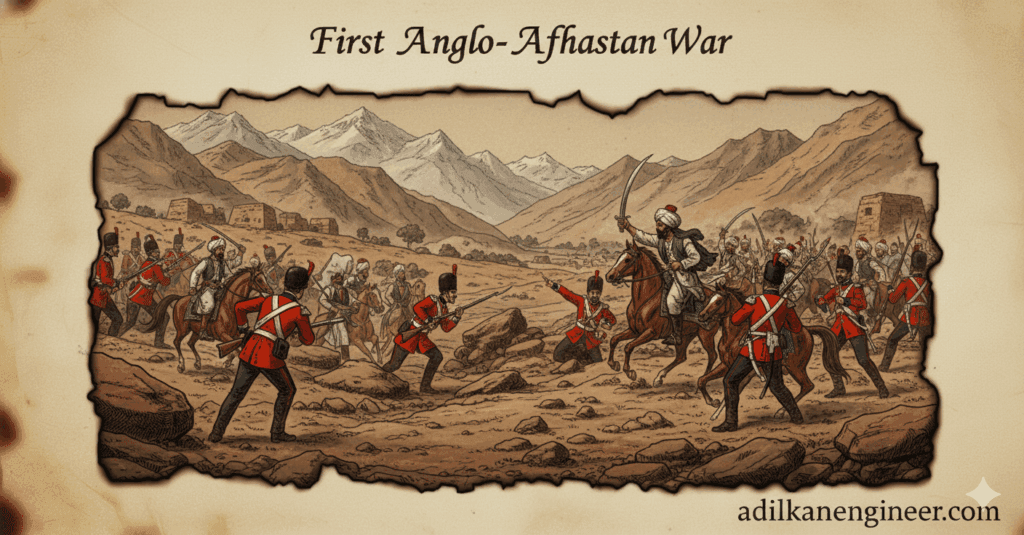

पहला एंग्लो-अफगान युद्ध (1839-1842):

पहला एंग्लो-अफगान युद्ध (1839–1842) ब्रिटिशों और अफगानों के बीच उस समय हुआ जब ब्रिटेन ने रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिशों ने अमीर दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शुजा शाह दुर्रानी को सत्ता में बैठाया, लेकिन जल्द ही अफगान जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। 1842 में काबुल से लौटती ब्रिटिश सेना का लगभग पूरा विनाश हो गया, और यह युद्ध ब्रिटिशों की करारी हार के साथ समाप्त हुआ।

दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध (1878-1880):

दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध (1878–1880) तब शुरू हुआ जब रूस ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। ब्रिटिशों ने अमीर शेर अली खान को पराजित किया और उनके उत्तराधिकारी याकूब खान से गंडामक संधि करवाई, जिससे ब्रिटिशों को अफगान विदेश नीति पर नियंत्रण मिल गया। हालांकि, इस हस्तक्षेप ने अफगानों में ब्रिटिश विरोध और स्वतंत्रता की भावना को और भड़काया।

तीसरा एंग्लो-अफगान युद्ध (1919):

तीसरा एंग्लो-अफगान युद्ध (1919) अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में लड़ा गया, जिन्होंने ब्रिटिश प्रभुत्व से पूरी तरह मुक्त होने की घोषणा की। यह संघर्ष ब्रिटिश भारत की सीमा पर हुआ और अंततः रावलपिंडी संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। इस संधि से अफगानिस्तान को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और वह एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा।

आज़ादी… लेकिन कैसी?

तीसरे युद्ध के बाद, 1919 में, अफगानिस्तान को एक सीमित स्वतंत्रता मिली। उन्होंने अपने बाहरी मामलों पर कुछ नियंत्रण हासिल किया, लेकिन विदेशी प्रभाव पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुआ।

ब्रिटिशों की औपनिवेशिक नीति इस पूरे दौर में एक ही धुरी पर घूमती रही: सीमाएँ खींचना और प्रांतों को नियंत्रित करना (Draw boundaries and control provinces)। डूरंड रेखा इसी नीति का सबसे ठोस और घातक प्रमाण थी।

ब्रिटिशों ने इस रेखा को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि यह उनके लिए न केवल रूसी खतरे से बचाव का हथियार था, बल्कि स्थानीय कबीलों को विभाजित कर उन्हें कमज़ोर बनाए रखने का एक उपकरण भी था।

इस तरह, 1919 तक आते-आते, डूरंड रेखा एक अस्थाई प्रशासनिक लकीर से कहीं ज़्यादा, औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। अब गेंद अफगानिस्तान के पाले में थी कि वह इस रेखा को स्थायी जेल की दीवार माने या एक अस्वीकार्य विरासत।

आगामी दशकों में, जब भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता परिवर्तन की हवा चली, तब इस अस्वीकृत विरासत का बोझ एक नए देश पर पड़ने वाला था—पाकिस्तान।

1947: ब्रिटिश भारत का विभाजन और पाकिस्तान का उदय — समस्या का नया आयाम (AFG vs PAK)

जब ब्रिटिशों का साम्राज्यवादी सूर्यास्त हुआ, तो वे अपनी बनाई हुई तमाम समस्याओं को उसी ज़मीन पर छोड़ गए। 1947 में, भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ और एक नए देश पाकिस्तान का उदय हुआ। इसी के साथ, डूरंड रेखा की नियति हमेशा के लिए बदल गई।

ब्रिटिश भारत का विभाजन और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, तब ड्यूरंड रेखा अचानक दो स्वतंत्र इस्लामी देशों — अफगानिस्तान और पाकिस्तान — के बीच की सीमा बन गई। लेकिन यह परिवर्तन अफगानिस्तान के लिए केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय की निरंतरता था।

अफगानिस्तान ने इस रेखा को कभी वैध नहीं माना, क्योंकि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की “थोपी हुई विरासत” थी जिसने पश्तून जनजातियों और उनके सांस्कृतिक संबंधों को विभाजित कर दिया था। विभाजन के साथ ही यह विवाद नए रूप में सामने आया — एक तरफ नवगठित पाकिस्तान अपनी सीमाओं की वैधता पर जोर दे रहा था, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान इस विभाजन को अस्वीकार कर रहा था।

विरासत का बोझ: पाकिस्तान के हिस्से आई लकीर

जो रेखा कभी ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अस्पष्ट सीमा थी, वह अब रातोंरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। ब्रिटिशों ने एक दस्तावेज़ के ज़रिए इस विवादित लकीर को नए बने देश को ‘हस्तांतरित’ कर दिया, लेकिन यह हस्तांतरण इतना आसान नहीं था।

दो नई धारणाओं का टकराव

1947 के बाद, डूरंड रेखा दो विपरीत राष्ट्रीय धारणाओं के बीच संघर्ष का बिंदु बन गई, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उदय के साथ ही इस नई व्यवस्था को स्वीकार करने से सख्ती से इनकार कर दिया:

- पाकिस्तान के लिए: यह रेखा उनकी राष्ट्रीय अखंडता (National Integrity) और संप्रभुता का मसला बन गई। पाकिस्तान के लिए, इस सीमा पर किसी भी प्रकार की बातचीत अपने देश के टुकड़े करने जैसा था।

- अफगानिस्तान के लिए: यह रेखा एक अपूर्ण औपनिवेशिक दाग (Incomplete Colonial Mark) थी। उनके अनुसार, यह विभाजन पश्तून लोगों की इच्छा के विरुद्ध था और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

पहला अफगानिस्तान का विरोध

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उदय और इस विरासत को स्वीकार करने से सख्ती से इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अफगानिस्तान वह पहला और एकमात्र देश था जिसने 1947 में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया। यह विरोध केवल औपचारिक नहीं था — यह उस ऐतिहासिक आक्रोश का प्रतीक था जो ड्यूरंड रेखा की विरासत से उपजा था।

अफगानिस्तान का तर्क था कि यह सीमा “औपनिवेशिक दमन की रेखा” है, और विभाजन के बाद इसके स्वचालित रूप से मान्य हो जाने का कोई औचित्य नहीं। इस कदम ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच प्रारंभिक अविश्वास की नींव रखी, बल्कि आने वाले दशकों के लिए अफगान–पाक रिश्तों को राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य संघर्षों के जाल में बाँध दिया।

इस तरह, एक औपनिवेशिक लकीर, जिसे ‘ग्रेट गेम’ के लिए बनाया गया था, अब दो स्वतंत्र पड़ोसियों के बीच गहराई तक जमी हुई शत्रुता का प्रतीक बन गई। संघर्ष की यह कहानी, जो हाल ही में काबुल और पक्तिका में हुई गोलाबारी तक फैली है, इसी 1947 के विवाद से सीधे जुड़ी हुई है।

1950–1970: सीमांत झड़पें, राजनीतिक समर्थन और ‘पश्तूनिस्तान’ का नारा

1947 में विभाजन हो गया, लेकिन डूरंड रेखा पर लगी आग शांत नहीं हुई। यह वह दौर था जब सीमा का विवाद महज़ नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक और जातीय नारा बन गया।

पश्तूनों के नाम पर एक नया मोर्चा

अफगानिस्तान ने इस अवधि में अपने ऐतिहासिक विरोध को एक राजनीतिक रूप दिया, जिसे ‘पश्तूनिस्तान’ (Pashtunistan) का मुद्दा कहा गया।

- नारा: अफगानिस्तान की सरकारों ने खुले तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पश्तूनों के लिए अलग अधिकार, यहाँ तक कि एक अलग पश्तून राष्ट्र की माँग उठाई।

- मकसद: यह सीधे तौर पर पाकिस्तान की राष्ट्रीय अखंडता (National Integrity) को चुनौती देना था। अफगानिस्तान का मानना था कि पश्तून, जो डूरंड रेखा के दोनों ओर रहते थे, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए।

कटुता की कहानी

इस राजनीतिक समर्थन का नतीजा ज़मीनी स्तर पर निकला:

- सीमांत झड़पें: दोनों देशों के बीच डूरंड रेखा पर छोटी-मोटी झड़पें और सैन्य गतिरोध आम बात हो गई। ये झड़पें अक्सर तब होती थीं जब पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने या नियंत्रण मज़बूत करने की कोशिश करता था।

- राजनयिक कटुता: दोनों राजधानियों, काबुल और इस्लामाबाद, के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। एक-दूसरे के खिलाफ कड़े बयान देना और राजनयिकों को निष्कासित करना (Expel) सामान्य बात थी।

इस अवधि में, अफगान नीति में पाकिस्तान विरोधी रुख और गहराया, और पाकिस्तान के लिए यह डूरंड रेखा पर एक स्थायी सुरक्षा चिंता बन गई। अफगानिस्तान ने पश्तूनिस्तान का समर्थन करके पाकिस्तान को उलझाए रखा, और पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

यह वह पृष्ठभूमि थी जिसने आगामी दशकों के भू-राजनीतिक उथल-पुथल के लिए ज़मीन तैयार की। यह विवाद एक न पटने वाली खाई बन चुका था। पर किसे पता था कि, जल्द ही इस खाई में जल्द ही सोवियत संघ के टैंकों का शोर गूंजने वाला था (आगे हम पढ़ेंगे), और दोनों देशों के संबंध पूरी तरह से बदल जाने वाले थे।

सोवियत-अफगान युद्ध और पाकिस्तान का निर्णायक रोल (1979–1989)

1970 के दशक के अंत में, डूरंड रेखा का संघर्ष अचानक क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक बन गया। 1979 में, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया—और यहीं से पाकिस्तान की भूमिका एक सीमांत पड़ोसी से बढ़कर निर्णायक खिलाड़ी की हो गई।

शतरंज का खेल फिर शुरू

यह ‘ग्रेट गेम’ का एक और, कहीं ज़्यादा खतरनाक दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ की पुरानी प्रतिद्वंद्विता अब अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर लड़ी जा रही थी। इस खेल में, पाकिस्तान ने पश्चिमी शक्तियों (खासकर अमेरिका और सऊदी अरब) के साथ हाथ मिलाया।

- पाकिस्तान की भूमिका: पाकिस्तान अब सोवियत संघ को हराने के लिए पश्चिमी देशों का फ्रंटलाइन स्टेट (Frontline State) बन गया। उसने खुले तौर पर अफगान सरकार के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन (Mujahideen) लड़ाकों का समर्थन किया।

- रणनीतिक सहायता: पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को हथियार, गुप्त प्रशिक्षण दिया और उन्हें अपनी ज़मीन पर शरण दी। यह समर्थन सोवियत संघ के खिलाफ जीत के लिए आवश्यक था, लेकिन इसका असर आने वाले दशकों तक पाकिस्तान को झेलना पड़ा।

हाँ मुझे पता है कि, आप लोग सोच रहे होंगे की सोवियत संघ-अफगानिस्तान सरकार एक साथ कब आई, मुजाहिदीन की एंट्री व पाक का उनको समर्थन करना, यह कब और कैसे हुआ। चलो, मैं अब आपको उस दौर में लिये चलता हूं।

सोवियत संघ-अफगानिस्तान सरकार एक साथ कब आई?

हाँ, उस समय USSR (सोवियत संघ) और अफगानिस्तान की सरकार एक साथ थे। दरअसल, 1978 में अफगानिस्तान में सौर क्रांति (Saur Revolution) हुई, जिसमें People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA) — यानी एक कम्युनिस्ट पार्टी — ने सत्ता संभाली।

यह सरकार सोवियत समर्थक थी और उसने अफगानिस्तान में समाजवादी सुधार लागू करने शुरू किए। इन सुधारों से इस्लामिक समाज और कबायली नेताओं (मुल्लाओं, सरदारों) में भारी असंतोष फैला, और इसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ — यही विद्रोही आगे चलकर “मुजाहिदीन” कहलाए।

जब विद्रोह तेज़ हुआ, तो 1979 में सोवियत सेना सीधे अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई ताकि कम्युनिस्ट सरकार (PDPA) की रक्षा की जा सके।

अब युद्ध दो पक्षों में बंट गया:

- एक ओर: अफगानिस्तान की सरकारी सेना + सोवियत संघ

- दूसरी ओर: इस्लामिक मुजाहिदीन (विद्रोही)

पाकिस्तान की भूमिका

यहीं से पाकिस्तान मैन भूमिका में आया और मुजाहिदीन को खुला समर्थन किया —

- हथियार, प्रशिक्षण, और धन सब कुछ CIA (अमेरिका), सऊदी अरब, और ISI (पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी) के जरिए मुहैया कराया गया।

- पाकिस्तान की सीमा के अंदर पेशावर और क्वेटा जैसे शहर मुजाहिदीन के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप बन गए।

- यह लड़ाई “इस्लाम बनाम साम्यवाद” के नारे के तहत चलाई गई, जिससे दुनियाभर के जिहादी समूह इसमें शामिल हुए।

परिणाम

- 1989 में सोवियत सेना को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, लेकिन देश गृहयुद्ध में डूब गया।

- यही मुजाहिदीन आगे चलकर तालिबान (1994) के रूप में संगठित हुए — जिनका शुरुआती समर्थन भी पाकिस्तान ने ही किया था।

शरणार्थी और मिलिटेंट नेटवर्क की जड़ें

इस युद्ध ने सीमा के दोनों ओर जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया:

- शरणार्थियों की बाढ़: लाखों की संख्या में अफगान शरणार्थी डूरंड रेखा पार करके पाकिस्तान पहुँचे। उन्होंने पाकिस्तान के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा ढांचे पर भारी दबाव डाला।

- मिलिटेंट का जन्म: मुजाहिदीन को हथियार और प्रशिक्षण देने से एक ऐसे मिलिटेंट नेटवर्क का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए ही सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बनने वाला था—इनमें से कई समूह बाद में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की जड़ें बने।

इस दशक ने डूरंड रेखा के दोनों ओर खून, हिंसा और चरमपंथ का एक ऐसा जाल बुना, जो 2025 में भी डूरंड रेखा के दोनों ओर की सीमाओं के आस-पास रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय व बद से बत्तर कर दिया। पाकिस्तान की सोवियत-विरोधी रणनीति ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाभ दिलाया, लेकिन सीमा पर एक स्थायी और घातक विद्रोही संकट की नींव भी रख दी।

1990 का दशक: गृहयुद्ध, तालिबान का उदय और ‘दोस्त’ का घातक समर्थन

सोवियत सेना की वापसी के बाद, अफगानिस्तान ने राहत की साँस नहीं ली, बल्कि गृहयुद्ध की आग में जल उठा। 1990 का दशक अराजकता और सत्ता के लिए संघर्ष का दौर था। अलग-अलग मुजाहिदीन गुट आपस में लड़ने लगे, जिससे देश की स्थिति बद से बदतर हो गई।

नए खिलाड़ी का जन्म: तालिबान (1994-96)

इसी अराजक पृष्ठभूमि में, एक नया और अधिक कट्टरपंथी धार्मिक समूह उभरा—तालिबान (Taliban)। 1994 में यह समूह तेज़ी से बढ़ा और 1996 में उसने काबुल पर कब्ज़ा करके अफगानिस्तान की सत्ता संभाल ली।

पाकिस्तान का ‘मास्टरस्ट्रोक’

पाकिस्तान ने इस नए खिलाड़ी को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा।

- खुला समर्थन: पाकिस्तान ने तालिबान को खुलकर और नज़दीकी तौर पर समर्थन दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ही वे तीन देश थे जिन्होंने 1996 से 2001 तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता दी थी।

- मकसद: पाकिस्तान का लक्ष्य था कि एक ‘दोस्ताना’ सरकार काबुल में सत्ता में हो जो, डूरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करे, भारत के प्रभाव को अफगानिस्तान से बाहर रखे, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करे।

जटिलताओं की जड़ें

पाकिस्तान का यह ‘नज़दीकी’ समर्थन शुरुआती तौर पर सफल लगा, लेकिन इसने भविष्य के संघर्षों की जटिल नींव डाल दी:

- दोहरे रिश्ते: पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला-पोसा, उसी ने बाद में डूरंड रेखा को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान की रणनीति पर पानी फिर गया।

- क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव: तालिबान-पाकिस्तान की इस नज़दीकी ने भारत-अफगान रिश्तों पर गहरा असर डाला। भारत ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पाकिस्तान के पक्ष में झुकता दिखा।

यही वह दौर था जब पाकिस्तान ने अपने सीमा पार प्रभाव का चरम इस्तेमाल किया। लेकिन, जिस ‘दोस्त’ को पाला गया था, वही दोस्त भविष्य में एक ऐसे संगठन (TTP) को शरण देगा, जिसने आज पाकिस्तान की शांति को भंग कर रखा है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान का इसी समर्थन पर पछताना, इस ऐतिहासिक भूल का सबसे बड़ा परिणाम है।

9/11 अमेरिकी आक्रमण, और द्विपक्षीय तनाव की पराकाष्ठा (2001–2021)

साल 2001 में हुई 9/11 की घटना ने न केवल अमेरिका, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने रणनीतिक दोस्त समझा था, उसी ने अल-कायदा को शरण दी और अमेरिका के निशाने पर आ गया।

अमेरिकी युद्ध और पाकिस्तान का ‘दोहरी नीति’

अमेरिका ने जल्द ही तालिबान को सत्ता से हटा दिया और अफगानिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति स्थापित की। इस पूरे दौर में, पाकिस्तान को एक अजीब दुविधा का सामना करना पड़ा:

- औपचारिक सहयोग: पाकिस्तान ने बाहरी दुनिया के सामने और औपचारिक तौर पर अमेरिका का सहयोग किया—उसे साजो-सामान और हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराया।

- छुपा हुआ विरोधाभास: लेकिन ज़मीनी स्तर पर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ और सहायक तत्त्व (Auxiliary Elements) तालिबान और अन्य विद्रोही समूहों को समर्थन देने के आरोप में घिरती रहीं।

इस ‘दोहरी नीति’ (Double Game) ने अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के लिए भरोसा कमज़ोर कर दिया। अफ़गान सरकार और पश्चिमी सहयोगी पाकिस्तान पर आरोप लगाते रहे कि वह सीमा पार विद्रोहियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है।

सीमा के दोनों ओर सक्रिय आतंकवाद

इस बीस साल के दौरान, डूरंड रेखा एक आतंकवादी गलियारा बन गई। आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान-अफगान संबंधों में बार-बार तनाव लाया:

- TTP का उदय और चुनौती: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूह, जिनका जन्म सोवियत युद्ध के मिलिटेंट नेटवर्क की जड़ों से हुआ था, इस दौरान अफगान भूमि पर शरण लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने लगे।

- आरोपों की दीवार: पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा कि TTP जैसे समूह अफगान भूमि पर सुरक्षित ठिकाने बनाकर उसके खिलाफ हमलों की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर, अफगान पक्ष ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान का आंतरिक सुरक्षा संकट है।

डूरंड रेखा पर लगी बाड़, ड्रोन हमले और सीमापार झड़पें इस बात की गवाह थीं कि पाकिस्तान की सुरक्षा और अफगानिस्तान की स्थिरता की कहानियाँ अब एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चल रही थीं। यह तनाव अविश्वास की एक मजबूत दीवार बन चुका था, जिसने 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद, एक नए और अनियंत्रित संघर्ष के लिए मंच तैयार किया।

2017–2021: बॉर्डर फेंसिंग और ‘लोहे की दीवार’ की हठधर्मिता

2001 से 2021 तक के दो दशकों में, पाकिस्तान लगातार इस बात से परेशान रहा कि डूरंड रेखा पार से आतंकवादी गतिविधियाँ उसे अस्थिर कर रही हैं। इस समस्या का ‘स्थायी’ समाधान निकालने के लिए, पाकिस्तान ने एक अंतिम और कठोर निर्णय लिया: पूरी डूरंड रेखा पर बाड़ लगाना (Fencing)।

दीवार खड़ी हुई, विश्वास टूटा

लगभग 2,640 किलोमीटर लंबी इस विवादित सीमा पर पाकिस्तान ने लोहे की कांटेदार बाड़ (Barbed Wire Fence) खड़ी करनी शुरू कर दी।

- पाकिस्तान का तर्क (The Logic): पाकिस्तान ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को जड़ से रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया। उनका तर्क था कि इससे सीमा पार अवैध घुसपैठ और मिलिटेंटों की आवाजाही पूरी तरह रुक जाएगी।

- अफगानिस्तान का विरोध (The Veto): अफगानिस्तान की सरकारों, चाहे वह अमेरिका समर्थित अशरफ गनी की हो या स्थानीय कबीलों की, ने इसे अवैध आक्रमण और ऐतिहासिक पश्तून भूमि पर कब्ज़ा करार दिया।

जनजीवन पर असर—कटी हुई नसों की तरह

यह बाड़ सिर्फ एक भौगोलिक लकीर नहीं थी, बल्कि यह सदियों पुराने कबीलाई और पारिवारिक संबंधों की नसों को काट रही थी।

- स्थानीय अर्थव्यवस्था का पतन: सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग सदियों से छोटे पैमाने का पारंपरिक व्यापार करते थे। बाड़ लगने से उनकी नागरिक गतिशीलता (Civilian Mobility) पूरी तरह रुक गई, जिससे उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था दरकने लगी।

- पारिवारिक बंधन टूटे: एक ही कबीले के लोग, जिनके रिश्तेदार सीमा के दोनों ओर थे, अब उनसे मिलने के लिए वीज़ा और कड़ी जाँच की प्रक्रिया से गुज़रने को मजबूर हो गए। जहाँ पहले एक कदम में सरहद पार होती थी, अब वहाँ लोहे की दीवार खड़ी थी।

इस बाड़ ने डूरंड रेखा के अभिशाप को एक ठोस, भौतिक रूप दे दिया। यह एक ऐसी हठधर्मिता थी जिसने अविश्वास को और गहरा किया।

जब अगस्त 2021 में तालिबान ने सत्ता संभाली, तो उनका पहला प्रतीकात्मक कदम यही था कि वे डूरंड रेखा पर लगी इन बाड़ों को तोड़ना शुरू कर दें—यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि 1893 की अपूर्ण विरासत आज भी अफगान नेतृत्व द्वारा पूरी तरह अस्वीकृत है।

2021: अमेरिकी फौज का वापस जाना और तालिबान की सत्ता में वापसी — नया युग, पुरानी जंग

2021 का अगस्त महीना, दो दशकों तक चले एक युद्ध का नाटकीय अंत था। अमेरिकी और NATO सेनाओं के अचानक हटने के साथ ही, तालिबान ने बिजली की गति से दोबारा काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र के सुरक्षा समीकरणों को रातोंरात बदल दिया।

उम्मीदें बनाम वास्तविकता

शुरुआती तौर पर, पाकिस्तान ने इसे अपने लिए बड़ी कूटनीतिक जीत माना, इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि जिस तालिबान को उसने पाल-पोस कर बड़ा किया है, वह अब डूरंड रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानेगा, और TTP जैसे समूहों को अफगानिस्तान की ज़मीन से बाहर कर देगा। पाकिस्तान ने सतर्क समर्थन दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान को मान्यता देने का आग्रह किया।

लेकिन जल्द ही, ये उम्मीदें कड़वी वास्तविकता में बदल गईं।

‘दोस्त’ का इनकार और रिश्तों में दरार

सत्ता में आने के बाद तालिबान ने तुरंत पाकिस्तान की अपेक्षाओं को झटका दिया:

- डूरंड रेखा का अस्वीकार: तालिबान ने स्पष्ट कर दिया कि वे 1893 की इस औपनिवेशिक लकीर को कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने सीमा पर लगाई गई बाड़ को हटाना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय अखंडता पर सीधा हमला था।

- TTP को शरण: सबसे बड़ी दरार तब आई जब पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी दबाव के बावजूद, तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और अन्य समूहों को अफगानिस्तान की ज़मीन से बेदखल करने से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान की नई दुविधा

अब पाकिस्तान एक अभूतपूर्व स्थिति में था: उसे काबुल में एक ऐसी सरकार का सामना करना पड़ रहा था, जिसे उसने खुद सत्ता में आने में मदद की थी, लेकिन वह सरकार अब उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी।

- दोषारोपण की तेज़ी: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर TTP को शरण देने और उनके खिलाफ हमलों की योजना बनाने के आरोप तेज़ किए।

- तालिबान का जवाब: तालिबान ने इन आरोपों को यह कहकर खारिज किया कि TTP पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है।

यही वह ताज़ा पृष्ठभूमि है जिसने हाल के संघर्ष को जन्म दिया। 9 अक्टूबर 2025 के काबुल ब्लास्ट और पक्तिका में हुए हवाई हमलों और आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पता चलता है कि डूरंड रेखा का अभिशाप, 130 साल बाद भी, संघर्ष का एक नया और शायद सबसे जटिल अध्याय लिख रहा है।

2021–2025: TTP, शरणार्थी नीति और संघर्ष का वर्तमान चरण (अब तक का सबसे जटिल दौर)

तालिबान की 2021 में वापसी के बाद, यह विश्वासघात की कहानी नए और कहीं ज़्यादा हिंसक चरण में प्रवेश कर गई। पुरानी औपनिवेशिक लकीर (डूरंड रेखा) के साथ-साथ अब आतंकवाद और शरणार्थी नीति का मामला भी इस संघर्ष को चरम पर ले आया है।

TTP: अनियंत्रित संकट का केंद्र

पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकायत यह रही है कि जिस तालिबान को उसने कभी दोस्त माना, वही अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों को खुलेआम शरण दे रहा है।

सीमा पर चरम तनाव: TTP ने अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमलों को तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान का बार-बार आरोप है कि अफगान नेतृत्व TTP को खत्म करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है।

शरणार्थी नीति: मानवीय संकट और राजनीतिक दबाव

इस बीच, पाकिस्तान ने लाखों अवैध अफगान शरणार्थियों के प्रत्यर्पण/निर्वासन (Deportation) की बातें उठाईं।

मानवीय दांवपेंच: दशकों से पाकिस्तान में रह रहे इन अफगानों को वापस भेजना, एक मानवीय संकट पैदा करने के साथ-साथ अफगानिस्तान पर राजनीतिक दबाव बनाने का एक और उपकरण बन गया। अफगान सरकार ने इस नीति पर सख्त नाराज़गी जताई, जिससे द्विपक्षीय रिश्ते और बिगड़ गए।

संघर्ष का ज्वलंत बिंदु: 2025 के हालिया घटनाक्रम

यह सारा तनाव 9 और 15 अक्टूबर 2025 के घटनाक्रम में एक विस्फोट के रूप में सामने आया।

- हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई: पाकिस्तान पर काबुल और पक्तिका में हवाई हमले करने का आरोप लगा, जिसमें नागरिकों और कथित तौर पर अफगान क्रिकेटरों की मौत हुई। यह हमला, पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवादियों को निशाना बनाने की अपनी रणनीति का चरम था।

- क्षेत्रीय कूटनीति का असर: इन हमलों के बीच ही, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत का दौरा किया। यह दौरा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बीच, क्षेत्रीय गठबंधनों (Regional Alliances) को बदलकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है?

1947 के बाद से अब तक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलगते इस संघर्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक तीसरा नाम हमेशा छाया की तरह मौजूद रहा है, एक ऐसा देश जो हमेशा अहिंसा और गुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलता रहा, फिर भी इस उथल-पुथल भरे क्षेत्रीय समीकरण का हिस्सा बना रहा— भारत।

भारत: अहिंसा और गुटनिरपेक्षता

भारत की भूमिका किसी आक्रामक शक्ति की नहीं, बल्कि एक संतुलन साधने वाले राष्ट्र की रही — जो अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और चीन जैसे चारों कोनों वाले इस जटिल “भूराजनीतिक चतुर्भुज” में

अपने हितों की सुरक्षा, अपनी सीमाओं की स्थिरता, और क्षेत्रीय शांति के आदर्शों को बचाए रखने की कोशिश करता रहा।

अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा

यह कहानी सिर्फ सीमा की राजनीति की नहीं, बल्कि उस कूटनीतिक विवेक की है जिसने भारत को युद्धों के बीच भी संवाद का प्रतीक बनाए रखा और इसी अध्याय का नया कूटनीतिज्ञ पन्ना अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा (9 अक्टूबर 2025) है — जिसने एक बार फिर यह सवाल जगा दिया कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है, या भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अब किसी नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस कहानी को किसी और लेख में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी रूख पाक और अफगान (तालिबान) चुनौतियाँ की तरफ करते है।

आज की चुनौतियाँ और दीर्घकालिक असर: स्याही का वह घाव (निष्कर्ष)

1893 में खींची गई डूरंड रेखा की कहानी, 2025 तक पहुँचते-पहुँचते खून, बारूद और टूटे भरोसे की दास्तान बन चुकी है। इतिहास के हर मोड़ पर इस औपनिवेशिक लकीर ने अपना स्वरूप बदला है, पर इसकी मूल प्रकृति संघर्ष की ही रही है।

डूरंड रेखा: भौगोलिक विभाजन से बढ़कर

आज, यह रेखा केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं है। यह एक बहुआयामी जख्म बन चुकी है, जिसके कई पहलू हैं:

- सामाजिक-सांस्कृतिक विच्छेद: इसने पश्तून कबीलों को दो राष्ट्रों में बाँटकर उनके पारिवारिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को फाड़ दिया है।

- राजनीतिक अस्वीकृति: अफगानिस्तान का कोई भी नेतृत्व, चाहे वह राजा का हो या तालिबान का, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने को तैयार नहीं हुआ है, जिससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय अखंडता हमेशा दाँव पर लगी रहती है।

- सुरक्षा का अभिशाप: यह रेखा आतंकवाद (TTP), शरणार्थी संकट और अवैध घुसपैठ जैसी अनगिनत सुरक्षा-विषयों का मूल कारण बन गई है।

वर्तमान संकट: ऐतिहासिक परतों का बोझ

हाल के घटनाक्रम—जैसे पाकिस्तान के हवाई हमले, मुत्ताकी का भारत दौरा, और शरणार्थियों का निष्कासन—ये सब इसी ऐतिहासिक परत के ऊपर जमा हुए हैं। यह साफ़ है कि सीमा पर लगाई गई बाड़ (Fence) या सैन्य ऑपरेशन से इस समस्या का स्थायी निदान मुश्किल है, क्योंकि यह संघर्ष ज़मीन से ज़्यादा, लोगों के दिलों में है।

समाधान की जटिल राह

इस पुराने घाव को भरने के लिए अब कठिन, लेकिन आवश्यक कदम उठाने होंगे:

- क्षेत्रीय कूटनीति: केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग से समाधान खोजना होगा।

- जनजातीय सहभागिता: सीमा के दोनों ओर के कबीलों को भरोसे में लेना और उनके हितों को प्राथमिकता देना।

- स्थायी आर्थिक विकल्प: सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और व्यापार के स्थायी अवसर प्रदान करना ताकि युवा चरमपंथ की ओर न जाएँ।

अंतत, डूरंड रेखा का संघर्ष हमें दिखाता है कि कैसे एक औपनिवेशिक काल में बनी स्याही की एक रेखा ने 21वीं सदी में भी राष्ट्र और मानवता के बीच इतने गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक इस रेखा को जबरन थोपी गई विरासत के रूप में देखा जाता रहेगा, तब तक यह पड़ोसी देशों के बीच शांति के हर प्रयास को चुनौती देती रहेगी।